Religioni e cavalli di Troia

Il dibattito sulla legittimità e le implicazioni dell’insegnamento attorno alla religione rimane aperto

Trent’anni or sono, quando in Francia si cominciò a discutere dell’opportunità di introdurre nei programmi della scuola pubblica l’insegnamento del “fatto religioso”, la filosofa Catherine Kintzler pubblicò su ‘Le Monde des Débats’ un articolo molto critico sulla questione, le cui intenzioni erano evidenti fin dal titolo: ‘Non au cheval de Troie’. In effetti l’oggetto in discussione poteva legittimamente suscitare qualche dubbio, a cominciare dall’uso dell’espressione ‘fatto religioso’ (al singolare): un’espressione ambigua, che sembra supporre l’esistenza di un’essenza comune a tutto ciò che nel linguaggio comune si usa denominare religione, che non tiene conto delle differenze tra i fatti religiosi. Per esempio, in che senso si può asserire che cristianesimo e buddismo hanno una comune essenza religiosa?

L’obiezione della filosofa francese era drastica: l’insegnamento del ‘fatto religioso’ era un tentativo subdolo di introdurre sotto mentite spoglie un insegnamento religioso obbligatorio per tutti: appunto un cavallo di Troia. Ovviamente è possibile che così qualcuno lo intenda; ci sono però dei criteri oggettivi che permettono di distinguere chiaramente l’insegnamento religioso (come s’usa dire nel mondo anglosassone: ‘into religion’) da quello che tratta le religioni come un oggetto di studio scientifico (in inglese: ‘about religions’).

La ragione pubblica

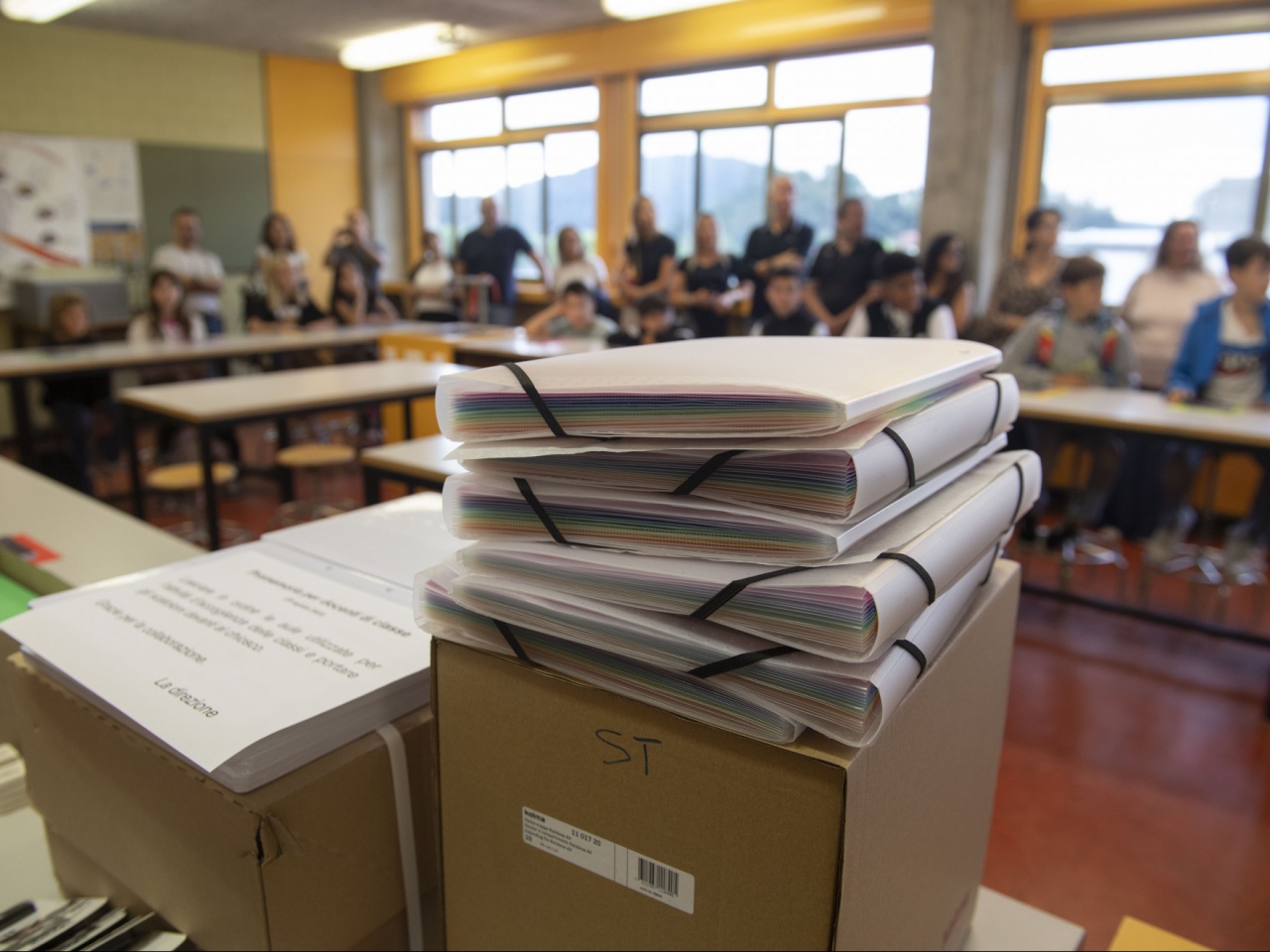

Tuttavia dopo un esame accurato la tesi di Catherine Kintzler non regge: un insegnamento di storia delle religioni (per esempio quello introdotto dal 2019 nel quarto anno della scuola media ticinese) non è un cavallo di Troia che mira a imporre a tutti gli allievi un insegnamento religioso. Queste almeno sono le intenzioni del legislatore ticinese. Il capitolo sesto della Legge della scuola distingue infatti chiaramente tra “insegnamento religioso” e “insegnamento sulle religioni”. Quello è “confessionale”; questo invece è “neutrale e non confessionale” (Art. 23). È vero però che la distinzione non è sempre evidente nei fatti. Nel ‘Rapporto di valutazione della sperimentazione di storia delle religioni’, pubblicato dalla Supsi nel 2014, sono stati perciò diligentemente definiti i criteri oggettivi che devono distinguere i due insegnamenti. In pubblicazioni successive ho ulteriormente approfondito la questione, da ultimo nel saggio ‘Religioni e ragione pubblica’, di prossima pubblicazione presso Mimesis Edizioni.

Ora la questione è stata sollevata nuovamente da un’interrogazione parlamentare di Matteo Quadranti (vedi ‘laRegione’, 14 aprile 2023). Il deputato liberale, che fu tra i promotori dell’insegnamento di storia delle religioni, dopo aver ricordato il “lungo dibattito” che si svolse sulla questione (anche in Ticino, non solo in Francia), chiede quali risultati abbia dato il nuovo insegnamento, a quasi quattro anni dalla riforma. La risposta del Consiglio di Stato è purtroppo elusiva: il “bilancio positivo” dell’insegnamento sarebbe provato dal fatto che “non si è dovuto mai intervenire a causa di conflitti, reclami o lamentele”. Il che non è irrilevante, ma dice poco sui risultati oggettivi che sono stati ottenuti dal nuovo insegnamento, in particolare sulle vie percorse per garantire il principio di neutralità enunciato nella legge.

Risposta (a dir poco) laconica

Nel Messaggio 7504 del 7 marzo 2018 con cui il Consiglio di Stato proponeva la modifica dell’art. 23 della Legge della scuola si evidenziava che nel nuovo insegnamento la trattazione delle religioni avrebbe dovuto essere “impersonale, neutrale, oggettiva, scientifica e non religiosa” e che ciò l’avrebbe distinta dagli insegnamenti confessionali. Su questo punto, da quando fu depositata l’iniziativa parlamentare di Laura Sadis e cofirmatari per un insegnamento di cultura religiosa (2 dicembre 2002), ci fu un dibattito che non fu soltanto “lungo”, come scrive Quadranti, ma anche molto vivace e in certi momenti perfino divisivo. Di tutto questo purtroppo non c’è alcuna traccia nella risposta del Consiglio di Stato. Definirla laconica è pertanto un eufemismo.

Vi si legge però anche che “è stata raccolta un’ampia documentazione del lavoro svolto dai docenti, che ha permesso di proporre nuovi spunti in base alle esigenze emerse”. Credo che ai cittadini sia lecito sapere di più di quanto dice l’arida risposta del governo. Insomma ci piacerebbe leggere in tempi ragionevoli, ma non biblici, un resoconto puntuale di questa “ampia documentazione”, dei “nuovi spunti” che sono stati proposti, nonché delle “esigenze emerse”, a riprova che quanto prescritto della Legge della scuola sia stato coscienziosamente onorato.