Il molto che resta di Ezio Bosso

È nel documentario di Giorgio Verdelli, che abbiamo incontrato. Il suo ‘Ezio Bosso - Le cose che restano’ apre stasera il 34° Festival del cinema giovane.

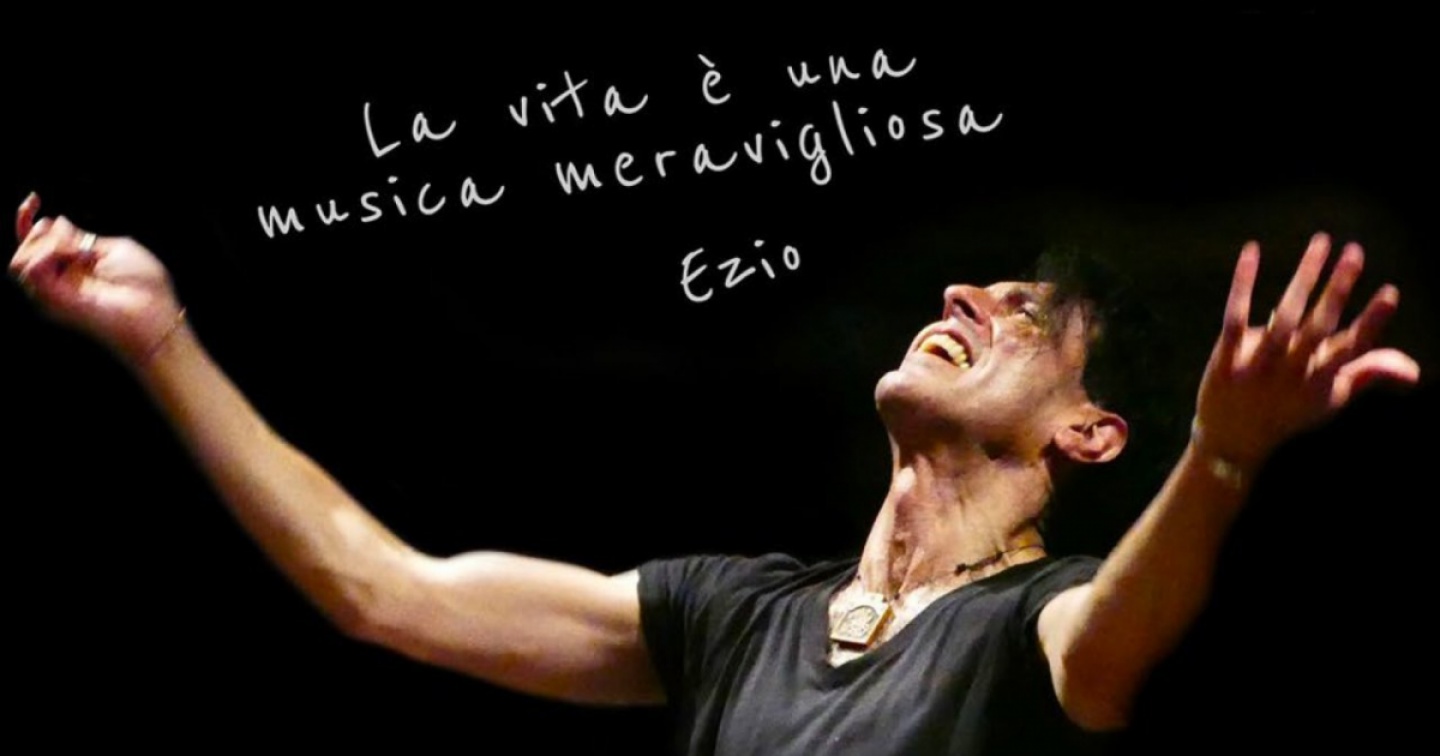

“Fate tutti i video e le foto che volete, però non usate il flash, perché quello non è musicale. Così mi ha detto Bach”. I titoli di testa iniziano a scorrere subito dopo l’invito, e insieme all’esecuzione di ‘Unconditioned, Following a Bird (Out of the Room)’, dall’album ‘The 12th Room’. È il concerto di Pozzuoli, mezz’ora d’auto da Napoli, nell’anno 2016. Si apre così ‘Ezio Bosso - Le cose che restano’, documentario di Giorgio Verdelli che in poco più di un’ora e mezza densa come la più fitta delle partiture racconta la storia del pluristrumentista, compositore e direttore d’orchestra scomparso nel maggio del 2020, in una pellicola per la quale a Venezia78 si sono alzati in piedi tutti e che questa sera alle 20, all’Espocentro di Bellinzona – dopo la prima assoluta delle 17.30, ‘La spada nella rocca’, mediometraggio di Wylliam Fumagalli sull’omonima manifestazione – apre il 34esimo Castellinaria, Festival del cinema giovane, alla presenza del regista.

Verdelli, di suo, è un po’ la musica portata sul grande e piccolo schermo, da ‘Pino Daniele - Il tempo resterà’ (2017) a ‘Paolo Conte - Via con me’ (2020), ma anche il Vasco di Modena Park e altri duecento programmi, uno dei quali ha un posto nell’archivio della Rock’n’Roll Hall of Fame per volere del reverendo Solomon Burke. ‘Ezio Bosso - Le cose che restano’, prima svizzera, è una sorta di diario scritto in prima persona ma anche e soprattutto da amici, affetti e collaboratori grazie ai quali, cronologicamente, è ricostruito il percorso terreno di Bosso, uno che da un giorno all’altro, a causa di una malattia neurodegenerativa, ha dovuto reinventare se stesso e la sua musica. “La musica, anch’essa una forma di neurodiversità”, sue parole alla Rsi nel 2018 per presentare ‘The Roots (A Tale Sonata)’, uno dei mille progetti che il documentario di Verdelli riesce a mettere in fila grazie a tanto materiale d’archivio, dalle inedite vhs delle prime esibizioni al contrabbasso agli ampi stralci più ufficiali.

Le testimonianze sono tante e profonde: Gabriele Salvatores, affidatosi a Bosso per ‘Io non ho paura’ e ‘Il ragazzo invisibile’ come “Miles Davis – dice il regista – si affidò a Coltrane per cambiare la sua musica”; e poi Paolo Fresu e i ricordi di jam session bolognesi, l’ex Smorfia Enzo De Caro e le canzoni scritte con Troisi recuperate insieme a Bosso; Alessandro Daniele figlio di Pino, a rendere l’omaggio di Ezio al papà nel film di Verdelli. E, ancora, Angela Baraldi, il violinista Giacomo Agazzini, Giulio Passadori che curava il Fratellone, o Mr Steinway (il suo pianoforte) e tanti altri fino a Paola Severini Melograni, colei che lo spinse verso Sanremo: “Ho portato avanti una battaglia – racconta – perché poteva rappresentare noi. Chi nasce con una malattia, con una mancanza, è diverso da chi la subisce durante la vita”. Carlo Conti ricorda quella sera del 2016 in cui il musicista paragonò i direttori d’orchestra ai maghi per via della bacchetta in comune. La riproposizione di un ampio estratto dalla lectio al parlamento europeo nel maggio del 2020 è atto dovuto, e così l’ultima apparizione televisiva in piena pandemia, “in questo tempo senza nome”.

Ci sono anche gli affetti, si diceva: il fratello Fabio, il primo ad accorgersi di un “angioletto coi boccoli” che accompagnava alla voce una progressione jazzistica della sua chitarra, e sorella Ivana, con la quale il piccolo Ezio scoprì il punk alla tv italiana.

Giorgio Verdelli (Facebook official)

L’intervista

Giorgio Verdelli: che esperienza è stata raccontare la vita di Ezio Bosso?

Coinvolgente, emotivamente e professionalmente. Da un certo punto di vista, è stato il documentario più difficile che ho realizzato. La ragione tecnica è che, onestamente parlando, non conoscevo così bene la musica di Bosso come, al contrario, conosco perfettamente quella di Pino Daniele e Paolo Conte, e quasi tutto il resto di cui mi sono occupato televisivamente. Da questo punto di vista, è stato quasi meglio, perché del documentario sono stato contemporaneamente spettatore e regista, perché ho scoperto molte cose mentre le facevo.

Credo che il mio ruolo in quest’opera non sia stato quello di autore bensì di detective, ho ‘indagato’ sulla sua carriera. Spero di aver messo nel documentario anche il mio stupore. Dall’altra parte, è stato un lavoro emotivamente coinvolgente: ben oltre la nota storia umana che tutti conoscono, sono venuto a conoscenza di tutta una serie di altre storie, in parte riportate e in parte sottintese, a partire dalla sua sorprendente capacità di reinventarsi continuamente, da contrabbassista a pianista, a direttore d’orchestra. Manca forse solo la musica per il balletto, più difficile da analizzare anche perché abbiamo girato in pieno periodo di Covid-19.

L’intento del documentario, apertamente dichiarato, era quello, perfettamente riuscito, di “coinvolgere invece di commuovere”, perché con una storia come questa il ‘pericolo’ è sempre in agguato...

Sì, ed è ciò che in qualche modo ho ‘servito’ a Gabriele Salvatores, una sua dichiarazione che io colloco all’inizio e che lui, al contrario, mi disse in finale d’intervista. Ovvero “noi non vogliamo fare il santino di Ezio Bosso”, ma dire anche della complessità dell’uomo. Per me questo è il coinvolgimento, soprattutto in un momento nel quale viviamo un proliferare di documentari, qualcuno bello, qualcuno meno, altri inutili e io non mi sento di fare progetti di questo tipo se non c’è qualcosa da dire. Il rischio che al massimo posso correre è che ci sia fin troppo da dire. Spesso si chiamano ‘documentari’ cose che sono tre clip, un’intervista e due fotografie. Ma quello non è un documentario, è altro.

E quindi, come si racconta la musica, un musicista, un’artista?

Non credo esistano ricette preformate. Ogni musicista è un format a sé stante, se parliamo di musicisti con una forte personalità. Pino Daniele, Paolo Conte ed Ezio Bosso sono tre storie completamente diverse, tre musiche completamente diverse, tre mondi completamente diversi. Il musicista lo si racconta, intanto, conoscendolo perfettamente. Mentre ero al lavoro su Bosso ho letto quasi tutto quel che è stato scritto su di lui e ascoltato, credo, tutto quel che lui ha inciso e suonato. ‘Documentario’, in fondo, è tale in quanto si poggia su documenti; poi, il regista, l’autore fa la sua personale lettura dei documenti. Perché come dice il grande Orson Welles, “editing is everything”, il documentario è quello che monti, non quello che giri.

Bosso dice: “La mia cultura del suono non prevede abbellimenti”. In linea con questo, il suo documentario non ha ‘fronzoli’…

In effetti, l’unica cosa che ho chiesto, quando tutto era finito, è stato di mostrare ai giornalisti il documentario per intero, perché credo non sia possibile giudicare una figura come Ezio Bosso attraverso singole clip. Questo era possibile forse con Pino Daniele e Paolo Conte, non con lui, anche perché con lui non vale l’effetto canzone. E poi, volutamente, la scelta di far raccontare Ezio Bosso da sé stesso e da alcuni amici richiedeva una full immersion. Questo è quanto penso sia arrivato e sta arrivando, visto il feedback molto positivo.

Come vede collocata la storia di Ezio Bosso in una sala di giovani e giovanissimi come quella di Castellinaria?

Questo andrebbe chiesto al direttore artistico. Io posso solo dire che sono stato invitato e sono onorato di esserci. Ma credo che la scelta sia dovuta all’atteggiamento di Bosso senza frontiere. Lui ha portato la musica classica, la musica colta ai giovani, in virtù di questo suo atteggiamento che, in prima persona, ha definito ‘punk’.

È esistito anche un suo rapporto personale con Ezio Bosso?

Sì, ed è nato da Enzo De Caro. Quando Bosso era ancora un contrabbassista, una sera andammo a cena insieme, tutti e tre. Fu lì che mi resi conto della sua conoscenza enciclopedica che gli permetteva di andare da Frank Zappa a Bernstein passando per Bach e i Led Zeppelin. Pensai che avrebbe potuto essere un divulgatore pazzesco. In seguito, lo vidi sul palco dell’MTV Day sul quale suonò ‘Cappotto di legno’ e m’impressionò. Poi in un concerto con Pino Daniele all’Ambra Jovinelli di Roma, del quale purtroppo non esistono registrazioni o fotografie. E infine, lo intervistai quando Pino morì, per il documentario a lui dedicato, un’intervista lunghissima che dovetti limitare, ma bellissima.

Per concludere, e con ovvio e anche un po’ scontato riferimento al titolo del documentario: cosa resta di Ezio Bosso?

Intanto, quando ho letto il titolo del pezzo inedito (‘The things that remain’, che si ascolta nel film, ndr), ho capito che il titolo sarebbe stato quello e che le altre opzioni potevano pure cadere. A mio parere, resta di lui quello che è perfettamente riassunto nelle parole del sovraintendente dell’Accademia di Santa Cecilia, la sua capacità di creare comunità e l’attitudine a essere senza barriere e senza schemi, un insegnamento preziosissimo tanto nella musica quanto in tante altre discipline. Sarebbe troppo semplice dire “una lezione di vita”, espressione che Ezio odiava al pari di “maestro di vita”. Ma l’attitudine è quella, ed è importante. Ed è stata una bella lezione anche per me. Quando dico che questo è un documentario motivazionale, ci credo molto.