Nocenzi e il Banco, tutto il senso dell’essere ‘Nati liberi’

A colloquio con Vittorio Nocenzi, padre fondatore, che da Tondo a Maroggia ha presentato la biografia della band (piccola lezione di musica segue)

“Mi sento qualcosa di più di Bruce Willis in ‘Unbreakable’. Mi sento l’ultimo dei Mohicani”, ci disse dopo una malattia per la quale, se le cosse fossero andate diversamente dall’andare per il meglio, il Banco del Mutuo Soccorso non esisterebbe più dal 2015. Parole di Vittorio Nocenzi raccolte tra gli scaffali di Tondo a Maroggia nel gennaio del 2020, prima che altra patologia più pandemicamente estesa abbassasse il volume della musica a zero, per lui e per tutti. Due anni dopo, sempre nel tempio del vinile in riva al Ceresio, il leader del Banco ha cambiato eroe: «Mi sento Rambo nella giungla dell’Indocina. Che altro dovremo affrontare non lo so e non lo voglio sapere, perché la realtà è sempre superiore alla fantasia».

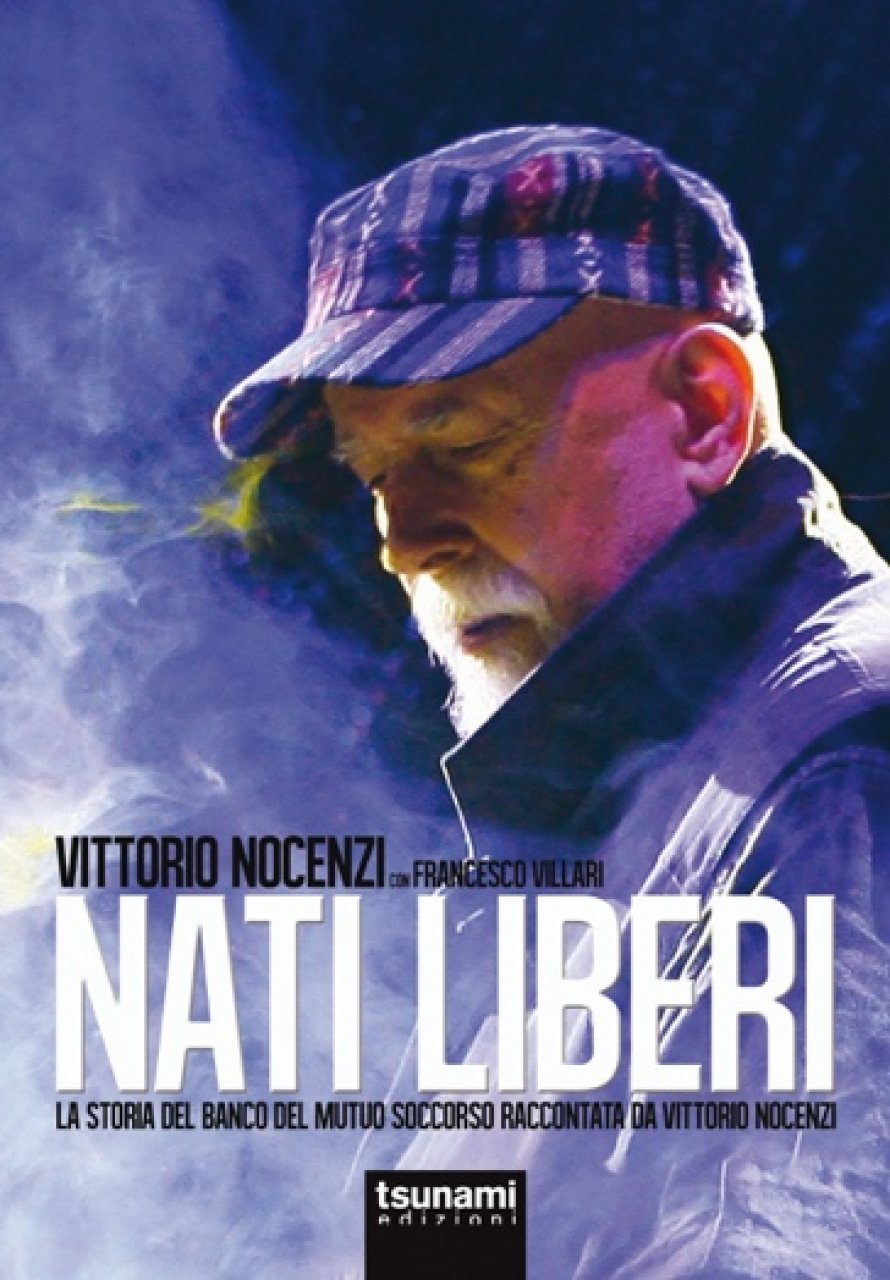

Nel 2020, da Tondo, Nocenzi con band al completo presentò l’ultimo album ‘Transiberiana’ a poche ore dal concerto di Chiasso, che in Svizzera resta a oggi il più recente degli oltre 5mila in cinquant’anni di carriera. A volumi ripristinati, la storia del Banco narrata in prima persona dal padre fondatore è finita in ‘Nati liberi’ (Tsunami Edizioni), duecento pagine per musicisti e non solo, presentate ieri pomeriggio sempre da Tondo e scritte con Francesco Villari, che collocando storicamente il racconto di Nocenzi permette di giungere alla fine del libro con le idee molto chiare su cosa sia successo prima e durante la traiettoria musicale della storica formazione italiana che va di norma sotto il genere prog e per Nocenzi il prog (dal libro) “non è un genere, ma la possibilità di contenerli tutti”. Parliamo più in generale di musica, dunque, a prima stampa del libro esaurita e con la seconda in corso. «E di questi tempi – dice il suo autore – una ristampa vale doppio».

Vittorio Nocenzi, ce n’è voluto di tempo per mettere su carta la tua, la vostra storia.

In effetti, mi hanno fatto notare in tantissimi quanto fosse innaturale che una band con una storia così lunga non avesse ancora curato un libro sul proprio percorso. Sono partito da qui, dalla cosa più elementare del mondo: la necessità di farlo. E ho capito anche perché abbiamo aspettato così tanto: non mi piaceva l’idea di fare l’ennesimo libro di aneddoti, retroscena, biografismi, un approccio inflazionato che a mio parere non avrebbe aggiunto proprio nulla. Ciò che mancava, invece, era un racconto preciso della musica e dei testi del Banco.

Lamento da tempo un ritardo della critica musicale verso la musica cosiddetta ‘extracolta’. A parte la classica e il jazz, la critica si pone verso il rock, non solo quello italiano, come di fronte a un fenomeno di costume giovanile invece che a un prodotto d’arte quale esso è. Pochi libri parlano di musica e testi, analizzandone le strutture, i contenuti, i riferimenti stilistici, le prospettive. Dovendo fare il punto sul mio lavoro cinquant’anni dopo, ho preteso che si parlasse di musica, per questo motivo ho scelto Francesco Villari, uno che conosce il Banco meglio di me, nipote carnale dei grandi storici Lucio e Rosario, un musicologo preparatissimo che nel libro ha messo la vocazione di famiglia.

Non poteva non chiamarsi ‘Nati liberi’, per i molti riferimenti alla libertà, al di là del titolo di un album e al di là del permettersi di passare dallo scientifico al sociale, da ‘Darwin’ al tragitto umano di ‘Transiberiana’. Libertà di scrittura e di pensiero.

Assolutamente. Forse uno dei dischi più belli che ho fatto è stato ‘Un’idea che non puoi fermare’, nel quale omaggiavo i testi di Francesco Di Giacomo. Questa libertà di pensiero è stata una compagna di vita, un significato di riferimento importante, l’essere pronti a dire “Ok, forse non è esattamente come la vedo io, fammi sentire se qualcun altro la vede in modo diverso”. Il confronto, l’ascolto, non sono concessione che diamo ad altri, ma opportunità che diamo a noi stessi d’imparare qualcosa di più.

Restando alla libertà. C’è un bel capitolo sulla Londra di metà ’70, là dove vi porta Greg Lake per incidere alla Manticore, etichetta di Emerson Lake & Palmer...

Londra era la città della diversità, prima che l’omologazione miope e autolesionista di consumismo senza slancio, passione e idee c’intossicasse tutti. In quegli anni andavi a Londra e Parigi e trovavi due mondi diversi; tornavi a Roma e trovavi un altro pianeta. Quando ai Castelli romani, dove vivo, vidi il primo afroamericano alla fermata del bus pensai a quella Londra, dove un giovane rocker come me che veniva dalla provincia romana era stato in fila indiana tra un sikh, un cinese e un africano. Londra era sentire il mondo, toccarlo con mano, vederlo con gli occhi.

Mi permetto di riferire un aneddoto: la session romana con Lake, e il nastro che si è perso. Possiamo sperare che un giorno salti fuori come l’audiocassetta di Lennon in Danimarca?

Se solo sapessi dov’è quel nastro... Nella vita ho fatto molti traslochi; non avessi fatto il musicista, avrei fatto l’architetto restauratore di vecchie abitazioni. Non è il solo nastro meraviglioso che ho perso. Da giovane studiavo Storia moderna alla Sapienza di Roma e mio nonno materno viveva in casa con noi; mi raccontò le sue vicende della Prima guerra mondiale ed ebbi l’idea di registrare la sua voce su di un piccolo Geloso (registratore, ndr), sopra un nastro magnetico che mia sorella Cinzia, due anni all’epoca, un bel giorno prese e ci fece i nodi. Qualcosa di simile dev’essere successo, io credo, per Lake al basso con noi nella Stalla…

Con lui suonammo due ore. Un’altra jam analoga, di cui purtroppo non esistono registrazioni, risale a quando ricambiammo la visita andando a trovare Emerson, Lake e Palmer nella loro sala prove, che non era una stalla come la nostra, ma un teatro nel centro di Londra; Emerson sedeva nella hall davanti a un organo sperimentale costruito per lui dalla Yamaha, tre tastiere più una quarta più piccola, con pedaliera collegata al grande Moog a parete. “Come on Vittorio!”: suonammo a quattro mani questa astronave, io pigiavo i pedali e partivano i suoni gravissimi del synth accanto. E di fianco avevo Keith Emerson. Nemmeno a ‘Scherzi a parte...’.

Una citazione dal libro: “Un tempo dispari non è per forza progressive, così come un 4/4 può tranquillamente esserlo, se concepito in un certo modo”...

Un concetto che scopri lavorando, e diventando più vecchio, è che la complessità non è di per sé garanzia di qualità. La cosa più difficile è fare una cosa semplice che non sia banale. La semplicità è sempre rischiosa, si è sempre sul filo del rasoio e un attimo dopo si può cadere nel baratro del semplicistico. Se riesci a fare qualcosa di semplice ma profondo, allora sei davanti all’universale.

Prendiamo ‘Non mi rompete’: sol maggiore-mi minore-do maggiore, tre accordi del barbiere e una melodia che pare un bicchiere d’acqua di montagna; eppure, l’arpeggio sottostante trasforma la semplicità in universale; non a caso, quella canzone l’ha cantata un’intera generazione non solo di 15enni ma anche di 60enni, e ancora oggi è un inno che mette insieme persone che non si conoscono. Ci ho provato tutta una vita a scrivere un’altra ‘Non mi rompete’, e non ci sono riuscito. Picasso, da anziano, andò a visitare un asilo di bambini e davanti a quei disegni infantili disse loro: “Alla vostra età già disegnavo come Raffaello, poi ci ho impiegato una vita per imparare a disegnare come fate voi”. È attinente a quel che dicevamo?

Decisamente.

La semplicità è profonda come un iceberg. Il piccolo scoglio che affiora ha radici enormi, un volume immenso di riferimenti, di contenuti.

Quando scrivi di ‘Garofano rosso’ (colonna sonora del film di Luigi Faccini, dal romanzo di Elio Vittorini) parli di “gabbia che diventa stimolo creativo”, utile per calarti negli anni ottanta, quando i tempi delle composizioni si accorciano e il linguaggio cambia…

Sì. Mi spaventava molto l’idea di avere limiti di durata. Quando si tratta di musica di scena è necessario prendere il cronometro, lavorare ‘con le catene ai piedi’. Eppure, fu uno stimolo a scalare le diversità della scrittura. I pochi secondi di una scena mettono in modo la tua creatività: una volta individuati i temi conduttori, vanno associati ai personaggi del racconto, e ogni volta che quel personaggio torna deve tornare anche il tema, orchestrato in modo diverso perché il contesto in cui torna è diverso. Mi venne in mente quel che si diceva dei Pink Floyd, che entravano nello studio di registrazione e componevano la loro musica direttamente lì dentro, perché il pezzo nasceva anche dai suoni. O i Beatles, che provavano 3-4 arrangiamenti diversi e quello più riuscito finiva sul disco. Questo t’insegna non limitarti, a toccare con mano che quella stessa melodia può essere raccontata con soluzioni, suoni e timbri diversi.

Il vestito è un punto di partenza, definisce l’architettura del tuo racconto. Così è stato anche per ‘Transiberiana’, per il quale mi sono rifiutato di scrivere una sola nota se prima non avessimo messo a fuoco il concept, la narrazione. Una volta definita, la musica se n’è venuta da sola. L’idea, la narrazione è fondamentale. Io penso che un artista debba essere un registratore sempre acceso, anche quando fa la spesa ai mercati generali, anche quando fa colazione…

… stando attento a non perdere il nastro…

Il rischio più grande che un artista corre non è perdere una registrazione ma quello che la parte più razionale del suo lavoro, la logica, possa strangolare quella viscerale, istintiva. L’istinto è da preservare, perché una volta applicata la logica, la razionalità, in musica si rischiano terribili infanticidi. Ho scritto tantissima musica nella mia vita, ma temo sia molto più numerosa quella uccisa senza farla nascere.

Due anni fa definisti “uno dei tanti delitti che ho commesso” la svolta pop anni ’80. Oggi scrivi: “Bisogna assecondare i cambiamenti, non posso parlare in russo a chi capisce solo il francese”, e subito dopo “se faccio buona musica, non devo avere paura del contenitore”. Se uno nasce libero, quindi, può anche andare anche a Sanremo?

Non è l’abito che fa il monaco e non lo dice il proverbio, ma la verità delle cose. Non è vero che tutta la musica classica è bella, ci sono pagine di musica classica terribilmente manieristiche, in cui l’ispirazione è stata soffocata sin dalla culla, in cui non c’è passione, non c’è verità, non c’è brivido. Mentre ci sono cose che chiamano ‘canzonette‘ che si vorrebbero senza sostanza e invece hanno lo shining, la lucentezza dell’intuizione poetica. Non perché se è ‘leggera’ non è arte e se è classica invece lo è. Io l’ho sempre pensata come Duke Ellington: esistono solo due generi di musica, quella buona e quella cattiva.

‘Moby Dick’, a suo modo, ne è la dimostrazione: anti-singolo per eccellenza, almeno per il momento storico, diventato un biglietto da visita…

È vero. Il nostro produttore e amico fraterno Luigi Mantovani, quando sentì la canzone, disse “Ma è noioso ‘sto pezzo…”. E invece il pezzo esplose. E io, quando Francesco me ne propose il testo, rimasi spiazzato: il mondo armonico della strofa era molto intimo, pudico; Moby Dick mi parve sin troppo materialistica come immagine; quando invece, tutti insieme, chiarimmo la metafora, e cioè la balena bianca come utopia apparentemente inutile nella vita quotidiana, che è invece la spinta umana verso un progresso di civilità, allora ‘Moby Dick’ tornò in quella dimensione d’interiorità che stava nella musica, e il testo mi convinse.

A conferma di questo, il pubblico che durante un concerto del 1980 emette “un vociare indistinto”, “come una nenia scandita... ta ta ta, ta ta ta” che invece era un “Paolo Paolo Pa”, una sorta d’accettazione da parte del vostro pubblico dell’avere voi sposato per intero la forma canzone…

Sì, un episodio che mi è rimasto impresso. Suonavo nella mia città natale, Marino, sui Colli Albani, in un teatro tenda dove poco tempo prima avevo assistito a uno dei primi spettacoli di Benigni, lui in totale soliloquio che improvvisava su parole a caso suggeritegli dal pubblico, creando da quattro cose sconnesse una storia di senso compiuto. Ricco ancora di quello spettacolo, ricordo che suonammo bene, così presi dall’esecuzione che capimmo solo alla fine cosa il pubblico stesse gridando. Avevamo appena scelto il singolo di ‘Urgentissimo’, che era ‘Dove sarà’, e capimmo che avevamo sbagliato la scelta, sia noi che la casa discografica.

Mi permetto di citare tre persone importanti della tua vita. Rodolfo Maltese, che si spegne mentre tu sei in ospedale, una coincidenza che chiami “il pietoso cinismo del destino”. Nel libro c’è la descrizione di un momento d’amicizia tanto semplice e profondo come ascoltare musica in auto…

Ascoltavamo Pat Metheny e Lyle Mays. È uno dei momenti più belli della mia vita di essere umano, con un amico fraterno al quale voglio un bene dell’anima: fuori piove a dirotto, poi esce un meraviglioso arcobaleno, non sai dove ti trovi in quel momento, sai solo che te ne stai dentro una Fiat Argenta con Rodolfo alla guida e io accanto a lui e mettiamo la musica, un capitolo d’intimità spirituale meravigliosa.

Di Francesco Di Giacomo scrivi: “Ero seduto al pianoforte con la mia giacca da camera rosso cardinalizio aspettando il cantante per il provino quando dalla soglia vidi entrare prima di tutto una pancia”…

Sì, la pancia di Francesco, che quando ricordava quel giorno diceva: “Vabbé, e tu che stavi seduto al pianoforte con un foulard di seta gialla al collo e le pantofole ai piedi?” (ride, ndr). E aveva ragione, ero l’immagine opposta del guerrigliero maoista che s’aspettava.

La terza persona è un ponte che va da tuo fratello a tuo figlio Michelangelo. Quando nel 1984 Gianni Nocenzi lasciò il Banco, qualcuno pensò che potesse anche bastare. Michelangelo, al contrario, rappresenta una storia che non si è mai conclusa.

Sono le cose che ti scelgono, non sei tu, quando sono scritte in un libro che ci supera e ci comprende, del quale non siamo artefici ma apostrofi, virgole e punti esclamativi. La scoperta del mio alter ego musicale, mio figlio, è stato un dono del destino che non mi aspettavo. Confesso di essere un padre qualunque, che coltiva dentro di sé quell’istinto di protezione che ti fa sperare per un figlio in cose diverse da quelle che hai affrontato tu, perché questo mestiere non è facile e io posso dirlo. Per poi capire che ognuno di noi ha il dovere di far diventare eccellenze i doni che il destino gli ha dato. E se il destino ti ha dato il dono di scrivere bella musica, è giusto che tu scriva bella musica, impegnandoti a farlo nel modo migliore possibile.