Primo Carnera e quel sinistro che uccise Ernie Schaaf

90 anni fa a New York il colosso italiano conquistò il diritto a combattere per il Mondiale dei massimi nell’ultimo modo in cui avrebbe voluto farlo

Primo Carnera e quel sinistro che uccise Ernie Schaaf

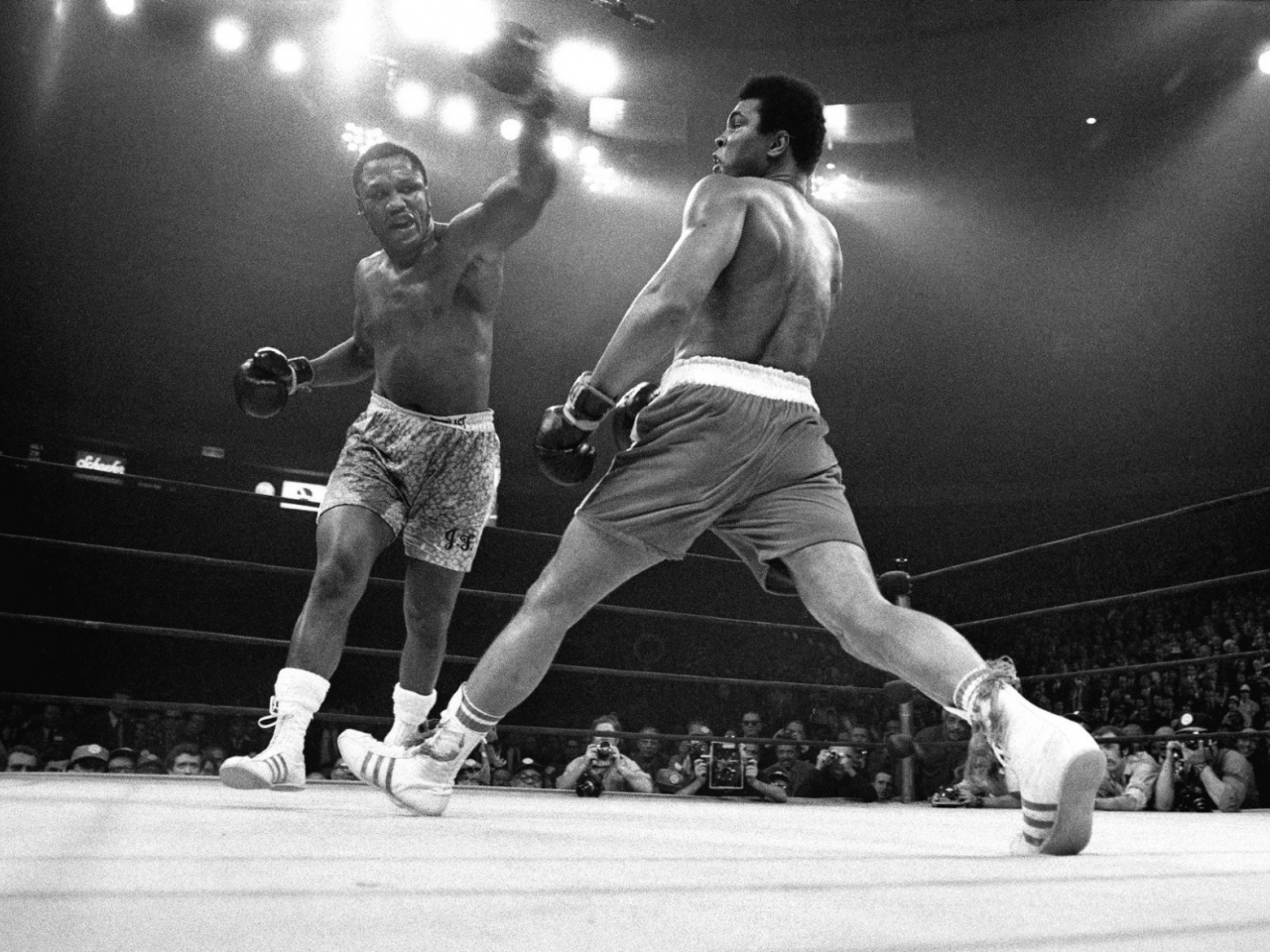

Primo Carnera e quel sinistro che uccise Ernie Schaaf La gente, poco soddisfatta dello spettacolo che stava andando in scena ormai da una decina di round, chiedeva più azione. Ernie Schaaf, per la verità, aveva tentato qualche combinazione nelle prime fasi del match, ma Carnera era sempre riuscito a schivare o a neutralizzare i suoi attacchi. E, dopo pochi minuti, lo statunitense pareva già aver esaurito la benzina. L’italiano, dal canto suo, per tutta la sera aveva portato in continuazione soltanto jab sinistri, non arrecando troppi danni e quasi mai cercando di variare i colpi.

A tutto ciò si aggiunga la snervante lentezza dell’azione, che in Carnera era congenita mentre nel caso di Schaaf dipendeva da pregressi danni cerebrali che nessuno purtroppo gli aveva diagnosticato. Il pubblico che gremiva il Madison Square Garden - tempio maggiore della boxe - era insomma convinto di essere stato derubato del prezzo del biglietto, e i fischi stavano diventando assordanti. Ma poi - alla tredicesima delle quindici riprese previste - il gigante friulano decise per la prima volta di mostrare qualcosa di leggermente diverso: sferrò un sinistro a cui impresse una curva quasi impercettibile, trasformando l’ennesimo jab in un timido abbozzo di gancio. Quanto bastava, ad ogni modo, per far perdere l’equilibrio al rivale, costretto a fare due passi all’indietro prima di crollare sul fianco sinistro.

Pareva una combine

Il colpo, che raggiunse l’americano alla mascella, non era parso troppo potente, tanto che molti dei presenti presero ad ululare, sospettando si trattasse della messinscena che spesso accompagnava gli incontri truccati. Schaaf fece per rialzarsi, puntellandosi sui gomiti, ma era come se il suo cervello non riuscisse più a trasmettere gli ordini a schiena e gambe.

Fu come se gli si fosse spenta la luce: lentamente si afflosciò fino ad appoggiare la faccia al quadrato. Prima ancora che dall’angolo accorressero in aiuto i suoi secondi, fu lo stesso Carnera ad avvicinarsi all’avversario per cercare di rimetterlo in piedi. Ma tutto fu vano, Schaaf era ormai un sacco vuoto. Il manager dell’italiano raggiunse il suo assistito, lo allontanò dal capannello assiepatosi attorno al pugile esanime e gli afferrò il braccio, alzandoglielo in segno di vittoria. Ma si vedeva bene che Carnera, più che felice per il successo, era preoccupato per la sorte di Schaaf.

Il gigante annuncia il ritiro

Lo sfortunato Ernie, già sprofondato nel coma, non riprese mai più conoscenza. Ricoverato in ospedale, vi morì quattro giorni più tardi, venticinquenne, il 14 febbraio del 1933, gettando nella disperazione non solo familiari e clan, ma pure Primo Carnera, che devastato dal rimorso annunciò il proprio ritiro dalle competizioni, rinunciando dunque alla possibilità di affrontare di lì a qualche mese il campione mondiale dei pesi massimi Jack Sharkey.

A far cambiare idea al ventisettenne colosso di Sequals - comune friulano non lontano dalle rive del Tagliamento - fu la combinazione di due fattori. Innanzitutto, giocò un ruolo fondamentale il perdono ricevuto dalla madre del defunto pugile del New Jersey, che in una lettera speditagli pochi giorni dopo il funerale liberò Carnera da ogni responsabilità. Gli chiese espressamente di tornare sul ring, assicurandogli che così avrebbe voluto anche il suo povero figlio.

E poi, ad alleggerire la coscienza dell’italiano sopraggiunse anche il referto medico stilato dopo l’autopsia praticata sulle spoglie di Schaaf: già prima della loro sfida, il cervello di Ernie presentava un vasto ematoma frutto dei colpi ricevuti negli ultimi anni e alcuni chiari segni di una meningite in stato già piuttosto avanzato. Schaaf, insomma, non avrebbe mai dovuto salire sul ring, quella maledetta sera di 90 anni fa.

Altri tempi

Ma, pare superfluo specificarlo, erano altri tempi. La gente, del pugilato, amava anche i risvolti più tragici, e pagava - magari rinunciando a cose più essenziali - per vedere il sangue. Se poi ci scappava il morto, era ancor meglio. Gli incontri di boxe duravano moltissimo e gli arbitri, prima di decretare chiuso un match, attendevano ben oltre il dovuto. Medicina e sensibilità del pubblico dovevano ancora evolvere parecchio, e la gente - in quei decenni fra le due Guerre mondiali - con la morte violenta aveva una familiarità estrema; era qualcosa con cui si doveva fare i conti in pratica ogni giorno, per via appunto dei conflitti armati, delle malattie e perfino della fame. La stessa mancanza di cibo che spinse il bambino Primo Carnera, coi suoi fratelli, a mendicare un soldo o un pezzo di pane per le strade della sua povera terra natia e che lo costrinse, quindicenne, a trasferirsi a Le Mans, presso alcuni zii emigrati, in cerca di un lavoro che gli permettesse di garantirsi vitamine e proteine in grado di sostenere un fisico tanto imponente.

Fenomeno da baraccone

Carnera infatti, che alla nascita pesava la bellezza di 8 chili, a 13 anni misurava già i 197 centimetri che, specie in quell’epoca di denutrizione e altezza media della popolazione una spanna inferiore a quella attuale, ne facevano un’autentica rarità. Tanto che, quando l’impresario di un circo si trovò a passare vicino alla casa dei suoi parenti nella Loira, notando quel gigante decise di ingaggiarlo. E così, per qualche anno, Primo Carnera lavorò sotto il tendone sfidando nella lotta o al braccio di ferro gli spettatori più coraggiosi, oppure spezzando catene di stagno dipinte col carbone per farle sembrare di ferro. Fu proprio fra l’esibizione di un clown e quella di un prestigiatore che il gigante venne notato da uno scaltro manager di pugilato e invitato a fare un salto in palestra. Ricevuta un’infarinatura sommaria, il giovanotto fu presto sbattuto sul ring: la gente, attratta dalla sua mole inconsueta, accorreva in massa, ma numerosi erano pure i pugni di travertino che Carnera, grezzo e impacciato, doveva incassare ogni volta in cambio degli agognati tre pasti al giorno.

Fabbricare un campione

L’approssimazione tecnica fu qualcosa che accompagnò il friulano per tutta la sua carriera: lento e male impostato, riusciva a cavarsela grazie all’allungo abnorme e alla castagna che, quando andava a segno, agiva spesso sugli avversari come un sonnifero per cavalli da corsa. E poi, va detto, non è che i rivali che gli toccava affrontare fossero poi così bravi: l’attrazione era Carnera - che dunque doveva vincere - e quindi gli avversari erano spesso poco più che sparring partner, specie durante il primo periodo della sua carriera americana, quando per convincere milioni di emigranti dal Belpaese ad appassionarsi alla boxe e a riempire le arene si rese necessario fabbricare un campione in cui potessero identificarsi, qualcuno di sangue italiano che, finalmente, potesse in qualche modo vendicarli delle discriminazioni di cui, laggiù, ogni tanto finivano vittime.

Breve ritorno in Italia

Il sistema era semplice: Carnera, ingenuo e inconsapevole, vinceva una decina di incontri mettendo al tappeto avversari compiacenti, la stampa - prezzolata - ne magnificava le gesta e la gente scommetteva sempre su di lui. Finché, ogni tanto, i promoter - tutti uomini della mafia italoamericana - gli procuravano un rivale vero: i paisà puntavano i loro dollari come sempre sul friulano, mentre i boss scommettevano invece sull’avversario, che ovviamente vinceva, permettendo a quelli del racket di arricchirsi spaventosamente. Quando il gigante capì l’antifona, chiese la sua parte di bottino, senza però ottenere nulla, e così decise di tornarsene in Italia dove, con un nuovo manager e sotto l’occhio di un bravo maestro, riuscì ad affinare almeno un po’ la sua tecnica abborracciata. In Italia, però, a interessarsi a lui c’erano pure i fascisti, pronti a farne un simbolo e un portavoce del regime, corvée alla quale Carnera si sottoponeva assai controvoglia.

E così, appena ritenuto idoneo per incontri veri, fu fatto di nuovo imbarcare per il Nuovo mondo, dove finalmente la sua carriera acquistò dignità. E fu proprio grazie al suo nuovo modo di combattere - sempre lento ma finalmente efficace - che si guadagnò dapprima il diritto di aspirare al titolo mondiale, e poi - come abbiamo visto in apertura - il lasciapassare per andare addirittura a conquistarselo.

La cintura mondiale

Dal tragico match contro Ernie Schaaf, si è detto, Carnera uscì moralmente devastato, ma le sue quotazioni, visto l’esito dell’incontro, crebbero clamorosamente: era infatti diventato un killer, stimmate che nella boxe di quei tempi faceva lievitare prestigio e borsa. Accolta stappando champagne la notizia che l’italiano ci aveva ripensato e sarebbe dunque tornato sul ring, stampa e addetti ai lavori accompagnarono Carnera alla sfida per la corona mondiale contro Sharkey con una considerazione del tutto nuova, e lo stesso campione in carica, a quel punto, non era più così sicuro di poter difendere la cintura tanto facilmente. E infatti, quattro mesi dopo la morte di Schaaf, a Long Island, il colossale Primo Carnera (118 kg) riuscì a strappare la corona iridata a Jack Sharkey (91 kg) mandandolo ko alla sesta ripresa. Mai nessun altro italiano era stato campione dei massimi.

L’amore per i figli

Dodici mesi più tardi, però, un Carnera spaesato e scioccato dalla notizia dell’arresto del suo manager nell’imminenza del match, sale sul ring senza la necessaria concentrazione, viene presto messo al tappeto dallo sfidante Max Baer e si frattura una caviglia. Ritirarsi è impensabile, e così continua a combattere - finendo ovviamente a terra un’infinità di volte - fino a metà dell’11° round, quando gettare la spugna e abdicare al titolo diventa inevitabile. Seguirono pochi altri incontri di boxe, la diagnosi di diabete, l’asportazione di un rene e il serio rischio, verso la fine della Seconda guerra mondiale, di essere fucilato da partigiani comunisti che lo consideravano - a torto - uno stretto collaboratore di Mussolini.

Infine graziato, se ne tornò in America, dove per anni fu una stella del wrestling e dove prese parte a numerosi film hollywoodiani, prima di recitare anche a Cinecittà. A chi gli chiedeva se non si vergognava nel prestarsi a simili mascherate, Carnera rispondeva con dignità che quei mestieri gli consentivano di far studiare i suoi due figli nelle più prestigiose università californiane, invece di mandarli per strada a chiedere la carità com’era toccato a lui.