La mente e il grilletto: due pensieri su una strage sventata

La strage sventata alla Commercio deve farci riflettere non solo su come sia facile perdere la testa, ma anche su quanto lo sia armarsi fino ai denti

Che gran fregatura che è tante volte, la nostra mente. Fin da piccoli ce l’hanno venduta come il coltellino svizzero che avrebbe scassinato ogni segreto, il passepartout per diventare tutto quello che volevamo: astronauti, scienziati, calciatori, supereroi. “Basta crederci”, ci dicevano modelli troppo grandi per essere veri – per essere vivi – con un bel sorriso fluorescente da pubblicità del dentifricio. Giovani e ingenui, un po’ tutti abbiamo passato anni senza leggere le condizioni d’uso, quel corsivo minuscolo vergato in calce al contratto: aspettatevi delusioni, a volte va male, la direzione declina ogni responsabilità per le cadute e non garantisce che sappiate rialzarvi. Con un risultato frequente e paradossale, educati come siamo al “basta volerlo”: l’incolparsi ossessivamente per ogni inciampo, col rischio di degenerare in una vita di rimproveri, in una convivenza spossante con un Super-io ingrugnito.

Quello che parrebbe capitato all’imputato per la sventata strage alla Commercio di Bellinzona. Che dovendo commentare l’ennesima delusione, tra apprendistati persi e amori respinti, ha rivelato l’odio di sé che lo spingeva usando l’unica parolaccia di un processo nel quale si è sempre mostrato educatissimo: «Mi ha fatto sentire – mi scusi se cado nella volgarità – veramente una merda». Capita a tutti, sarà poi facile contestare. Non tutti, però, possono permettersi il privilegio di scrivere certe cose in allegretto, di coricarsi senza la compagnia ingombrante di certi fantasmi: il suicidio, l’omicidio, l’autolesionismo. Sarà per quello che viene facile provare una certa empatia, chiedersi come mai quella faccia gentile sia andata a infilarsi in una storia così tremenda. Cosa può spingere fino a lì, cosa distingue un giovane tormentato da un attentatore?

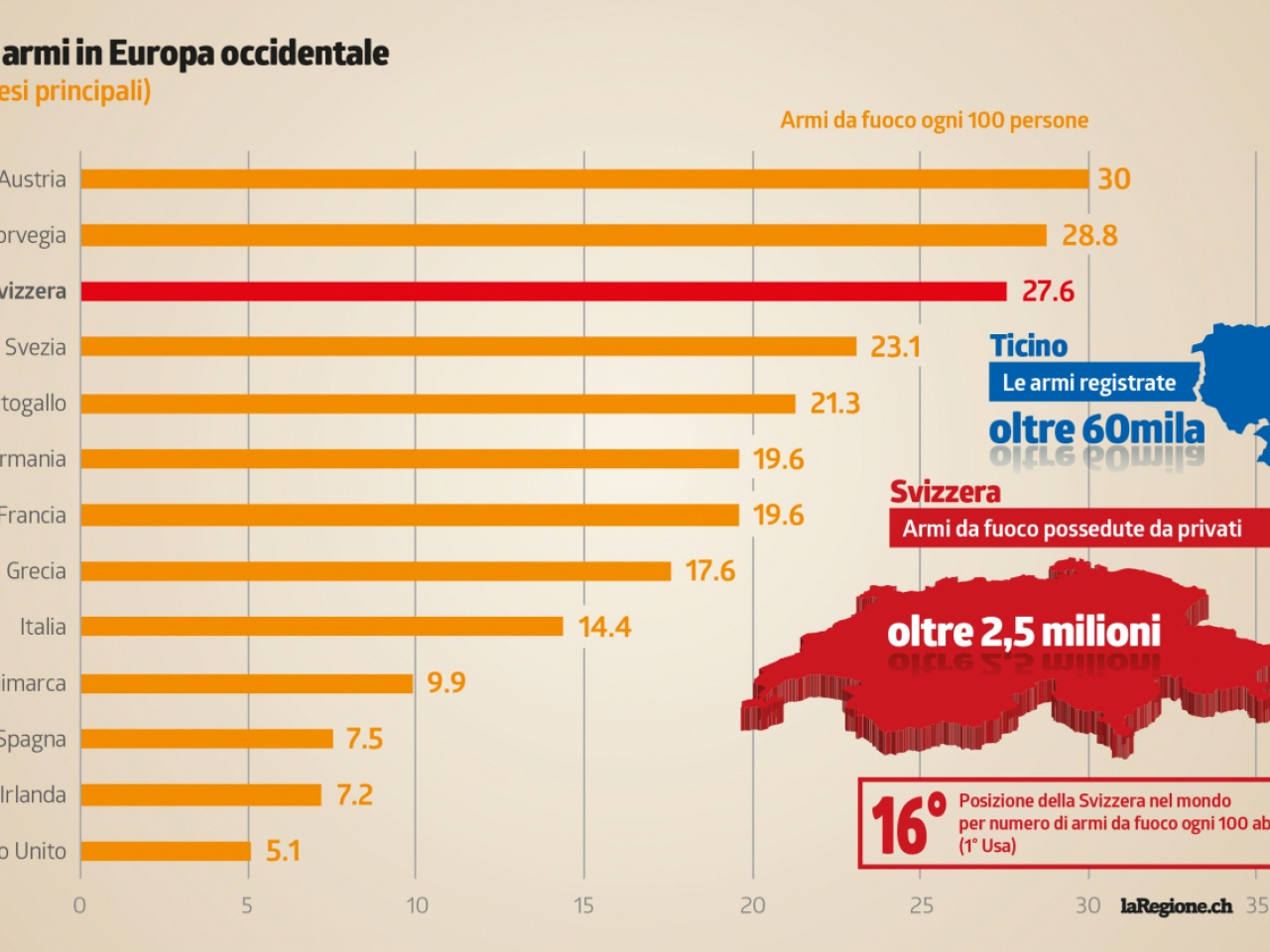

Lasciamo da parte per un attimo la psicanalisi da bar: la differenza la fa (anche) qualcosa di molto concreto. Non certi labirinti interiori né i modi in cui bene o male cerchiamo di uscirne, non la società e i valori – signora mia! –, e neppure chissà quale innata violenza. La differenza la fa un accesso alle armi troppo facile, perché non è possibile che un diciottenne possa accumulare nella sua cameretta un arsenale buono per invaderci il Liechtenstein, come se fosse solo una cassa di birra e in modo perfettamente regolare. Leggo dall’inventario allegato all’atto d’accusa: “Una pistola Sig Sauer con caricatore, una carabina semiautomatica Smith & Wesson con 8 caricatori, un fucile a pompa Maverick, un fucile a canne giustapposte Sauer & Sohn, due carabine semiautomatiche con 4 caricatori, una carabina monocolpo Anschütz”. E siamo solo alla sesta di trentaquattro righe. Il resto è fatto di parole sentite spesso nel corso dell’istruttoria: Kalashnikov, Ar-15, pugnali, baionette, un giubbotto antiproiettile, oltre tremila cartucce.

Di quanto in Svizzera sia facile procurarsi perfino armi che nulla hanno a che vedere neppure con la caccia bisognerà parlare seriamente, una volta esaurite le curiosità e i voyeurismi dovuti a un processo con pochi precedenti. Dopo l’arresto del giovane, la risposta alle sacrosante domande del legislativo è sempre stata che per carità, va tutto bene, siamo già abbastanza severi. Questo caso – che poi non è solo un ‘caso’, ma una persona alla quale si deve augurare tutto il meglio – dimostra che non è affatto così. E se la mente è quello che è, dovremo pur sempre cercare di tenerla lontana dal grilletto.