Flavio Cotti: gli Esteri, la sua vocazione

Allora come oggi, la matassa delle relazioni fra Confederazione e Ue resta il tema numero uno per chi dirige gli affari esteri

L’ultima volta che Flavio Cotti è apparso in pubblico era stato per salutare il nuovo consigliere federale ticinese Ignazio Cassis che, fresco di elezione, arrivava in treno da Berna. La sua salute era già traballante, ma era venuto alla stazione di Bellinzona e il Ticino aveva apprezzato. Ne avevamo attesi di anni! Ogni volta che in governo c’era una vacanza, la Svizzera italiana bussava alla porta della stanza dei bottoni, ricordando che la Confederazione è un paese plurilingue e che lo doveva dimostrare nei fatti. E ogni volta si tornava a lui, a Cotti, l’ultimo della serie per quasi vent’anni: brillante politico, tattico, elegante, pienamente nel solco della grande democrazia cristiana europea, quando i democristiani in Consiglio federale erano ancora due. Dopo la carriera cantonale era volato in Consiglio nazionale ed era diventato presidente del Pdc, un trampolino ideale per raggiungere l’ambita vetta. Visti ora, gli anni federali di Cotti sono davvero lontani.

Allora la Svizzera era un gioiellino

Non solo perché tanti problemi di allora oggi – negli incertissimi tempi del Coronavirus – sembrano più affrontabili e gestibili, ma anche perché la Svizzera era allora il gioiellino nel cuore dell’Europa che poteva chinarsi con una certa calma su dossier politici cruciali di quel periodo. La guerra fredda era stata archiviata e il Muro di Berlino era caduto. Un periodo che vedeva anche l’Unione europea creare il mercato unico e successivamente coniare l’euro, facendoci temere la possibilità di un pericoloso isolamento, che però non si è avverato. Pensiamo ai lunghi negoziati sullo Spazio economico europeo, poi sfociati nell’accordo respinto in votazione popolare con la vittoria dei blocheriani nel 1992. Nella compagine di governo, Cotti non era un euroturbo: sentiva che il paese un po’ voleva e un po’ no, ma per finire appoggiò l’accordo pur senza l’entusiamo incondizionato che caratterizzava invece altre personalità di spicco come il vodese Jean-Pascal Delamuraz e il neocastellano René Felber. Fu prima ministro della socialità e dell’ambiente, ma la sua vera vocazione è stata quella di ministro degli esteri.

A suo agio sui palcoscenici mondiali

Lo si vedeva sui palcoscenici mondiali particolarmente a suo agio, offriva i buoni uffici, gestiva i contatti con la facilità del poliglotta navigato e attento alle sottigliezze della diplomazia. Vi furono sì grossi scossoni e scandali, come la rovinosa caduta di Elisabeth Kopp o lo scandalo delle schedature, ma niente di così sistemico come quanto stiamo vivendo oggi. Il dossier più

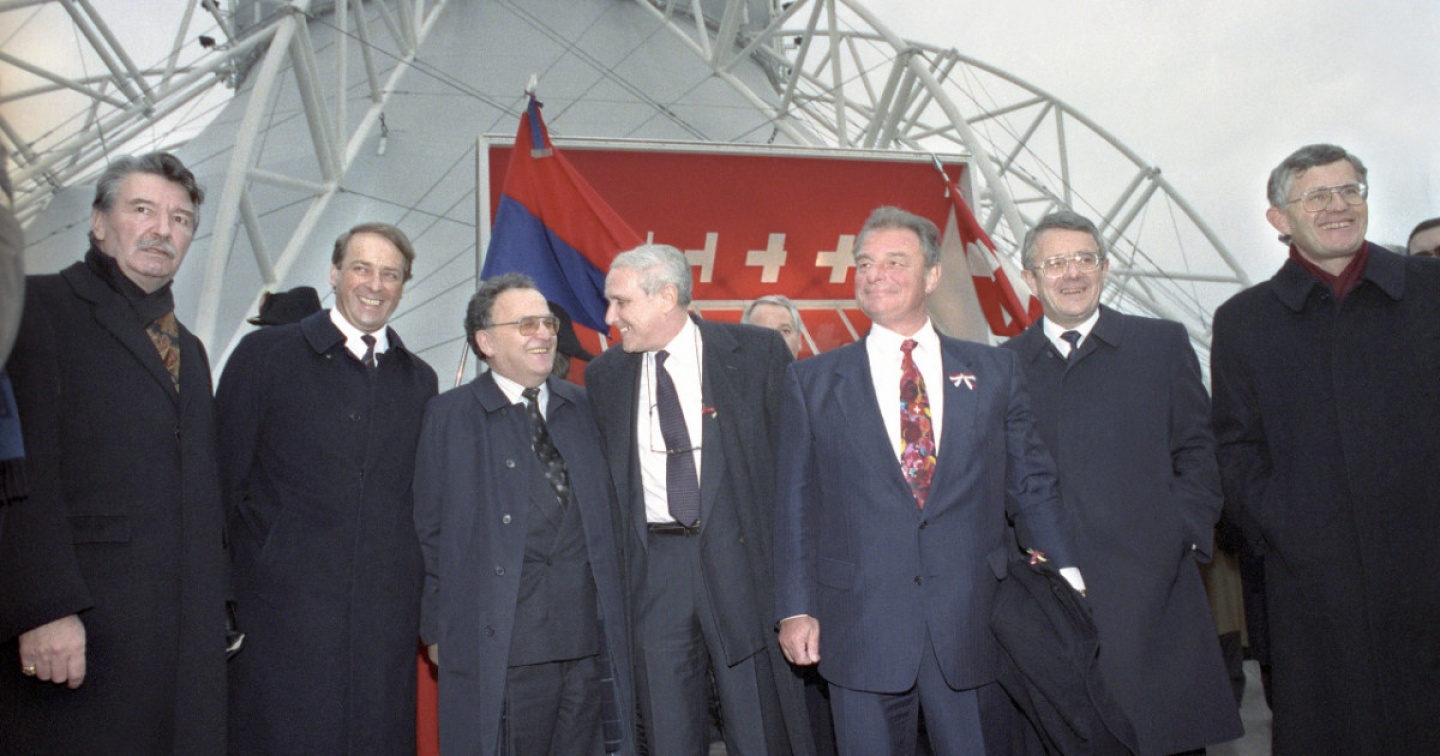

torrido sul suo tavolo fu certamente quello degli averi ebraici depositati nelle banche svizzere e degli affari della Banca nazionale con il regime nazista, una crisi che rischiò di danneggiare gravemente l’immagine della Svizzera. Con altri attori fra politici, negoziatori e storici, egli riuscì a disinnescarne la miccia. Fu anche il presidente del Settecentesimo, un momento felice di una Svizzera che celebrava le proprie radici, ma che si voleva decisamente moderna e innovatrice. Lo ricordiamo affrescare il domani del nostro paese sotto la tenda di Botta, a Castelgrande. Immagini che restano nei libri di storia. La grande analogia fra il lavoro di Cotti e quello dell’attuale rappresentante ticinese a Berna è che la matassa delle relazioni fra la Confederazione e l’Ue resta il tema numero uno per chi dirige gli affari esteri. Ostico allora, ostico oggi. E gli svizzeri a chiedersi: quo vadimus?