Feydeau rivoltato come un calzino

Facciamo le pulci a ‘La pulce nell'orecchio’ nella versione di Carmelo Rifici (visto al Lac)

C’era molta attesa per la première della commedia ‘La pulce nell’orecchio’, nuova mega produzione del Lac e del Piccolo milanese: 12 attori (alcuni chiamati a un doppio ruolo) e 15 personaggi in una scena annunciata come animatissima, com’era del resto buona abitudine del suo autore, Georges Feydeau (1862-1921). Attore e drammaturgo, ma anche orologiaio, ingegnere, appassionato di scacchi e di matematica, Feydeau era solito dire al figlio Michel: “Quando inizio una pièce, mi autorecludo. E la scarcerazione avviene solo quando posso scrivere la parola ‘Fine’, che poi sulla scena si trasforma in un urlo: SIPARIO! Sono il primo a divertirmi quando posso sistemare faccia a faccia due personaggi che non dovrebbero mai incontrarsi. La comicità è la riflessione naturale di un dramma”. Incontri imprevisti, equivoci nati magari dal nulla (ecco la pulce, il tarlo del dubbio), sosia che appaiono all’improvviso scombussolando l’ambiente loro circostante, un’accusa – talvolta velata, talaltra esplicita – all’ipocrisia della borghesia sua contemporanea: sono essenzialmente questi gli ingredienti che hanno fatto la fortuna del commediografo transalpino.

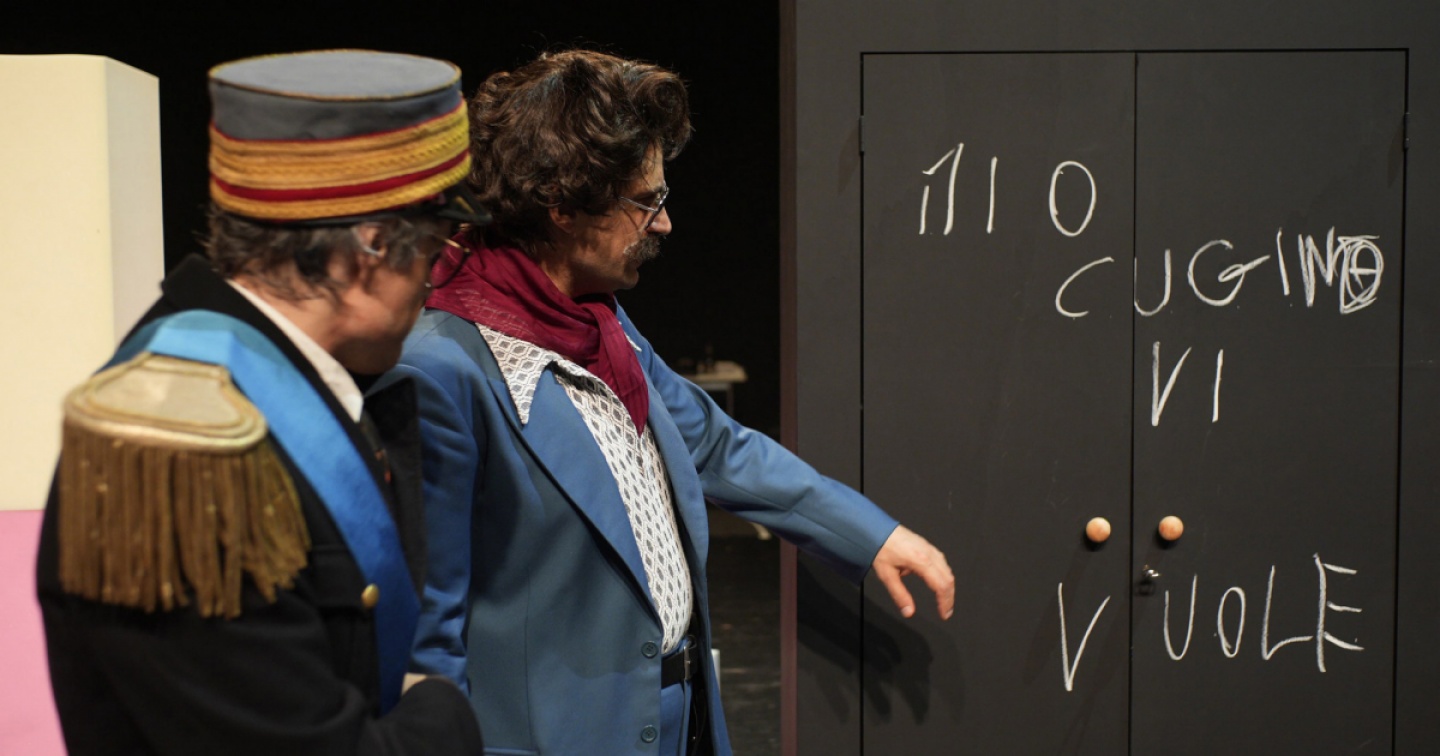

Carmelo Rifici è dunque tornato alla commedia, anni dopo la regia de ‘I pretendenti’ di Jean Luc Lagarce, firmata sotto la supervisione del suo mentore Luca Ronconi. Diciamo subito che nella sua versione dello spettacolo visto le sere scorse al Lac, Rifici ci propone ‘La pulce nell’orecchio’ rinunciando a letti sfatti (dopo un amplesso, of course!), armadi che nascondono non cadaveri bensì incalliti fedifraghi e al consueto via vai di questo o quel personaggio con porte che si aprono dando il benvenuto o viceversa sbattono dopo l’ennesimo colpo di scena. Tutto l’ambaradam cui siamo abituati dinnanzi a una pièce di Feydeau fa viceversa spazio a una felice quanto singolare scenografia (firmata da Guido Buganza) costituita da una serie di cubi e parallelepipedi di gommapiuma dai colori pastello, che gli attori si gettano vicendevolmente contro o vi si abbandonano sconsolati quando l’adulterio sembra palese. Felice anche la scelta della piattaforma girevole, dove a buon ritmo trovano posto – e portano avanti la narrazione – fedifraghi e (solo presunti?) cornuti, amici consolatori e figure fuori di testa: pensiamo a Maria Antonietta che si crede davvero la famosa regina finita male, la quale -nei suoi deliri più o meno onirici- guarda caso non rinuncia al suo celebre ma storicamente mai provato “Se il popolo non ha pane, ebbene dategli delle brioches!”.

Abbiamo altresì apprezzato il modulato registro recitativo di tutti gli attori, cui fa purtroppo eccezione il Camillo di Tindaro Granata, costretto a una macchietta a metà strada tra la maschera di Charlot e il balbuziente (per chi è un po’ avanti con gli anni nella serie televisiva ‘La nonna del Corsaro Nero’) Pietro De Vico. Il suo pseudo gramelot era per buona parte incomprensibile.

Nel bailamme di giravolte, capriole, performances canore e musicali (l’irruzione di una squillante tromba rimanda a una delle tante pazzie del film “Helzappopin'”, 1941), va purtroppo perso quel preciso, addirittura cronometrico procedere narrativo caro a Feydeau, che in questo lavoro non ha certo raggiunto i vertici dei suoi capolavori, pensiamo a ‘Sarto per signora’ oppure a ‘L’albergo del libero scambio’. Lo spettatore, e il vostro cronista in particolare, finisce per perdersi in un vaudeville che diventa concitata farsa in cui i ruoli si confondono. Difficile cogliere un altro aspetto caro all’autore, e cioè la critica all’ipocrisia della Parigi bene della sua epoca, semplicemente riassunta in una lapidaria sentenza: “Ha imparato a mentire, come fanno tutte le signore per bene!”.