Quel pacco sulla porta e il futuro del lavoro

Dal mondo dei trasporti e delle consegne arriva un assaggio di quello che potrebbe essere l’avvenire di tutti, se non ci diamo una mossa

Ultimamente si fa un gran parlare di responsabilità sociale delle imprese: si sfogliano i loro rapporti annuali e si vedono impiegati che piantano alberelli, genitori raggianti che accompagnano i pargoli al nido aziendale. Li si legge come certi patinati dal dentista, cercando di dimenticare il trapano che ci aspetta. Per carità, aziende-modello esistono, non si vuole certo fare della retorica anti-imprenditoriale. Ma la storia di pacchi e fattorini che raccontiamo qui mostra come il futuro vada anche in un’altra direzione, quella di giornate dickensiane durante le quali non ci si può fermare neppure per un panino o per fare la pipì.

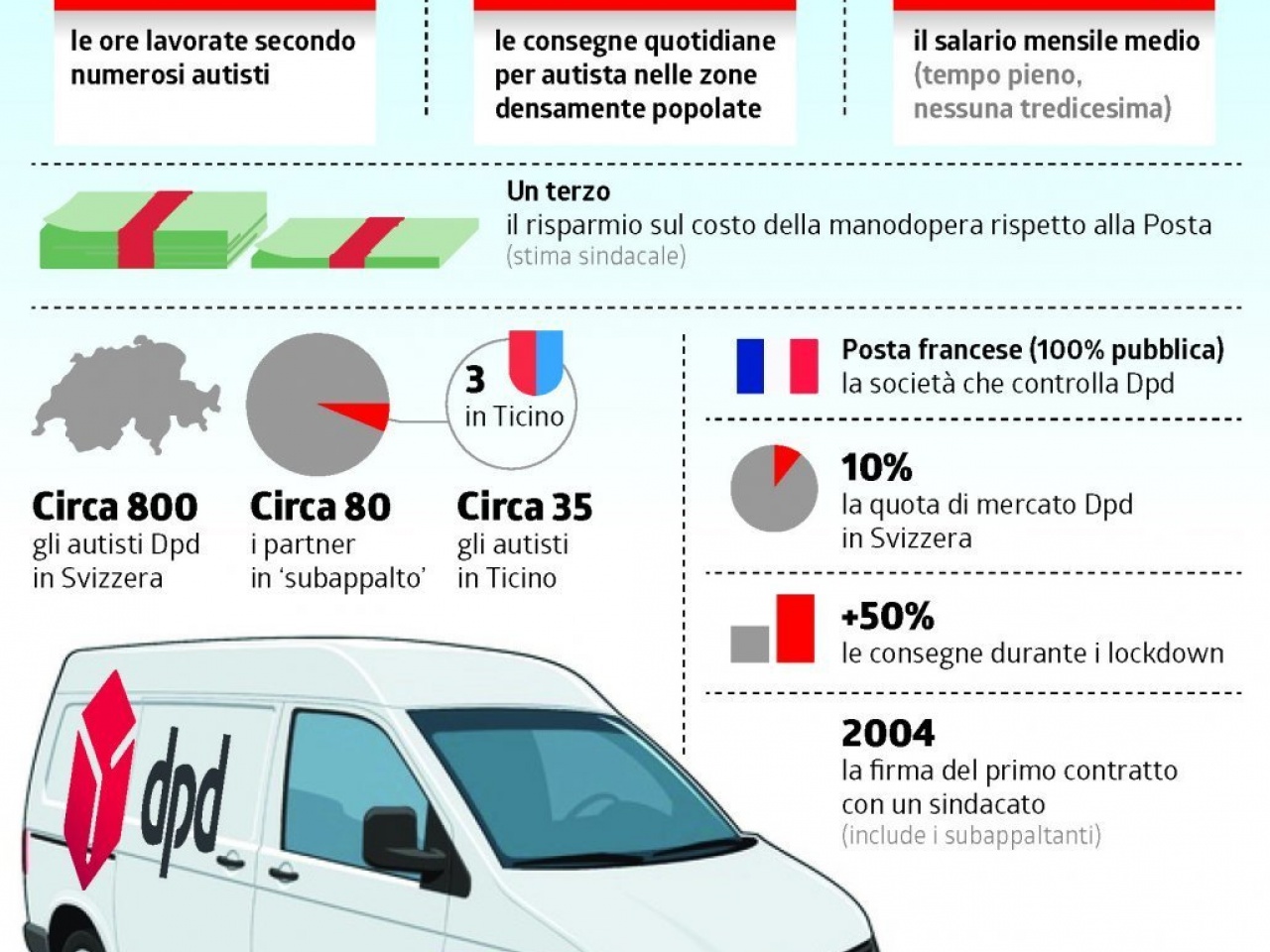

Perché con turni da dodici ore e centocinquanta consegne non c’è neanche il tempo per salutare il cliente che arriva ad aprire la porta (ricordiamocelo, la prossima volta che troviamo il pacco con le scarpette nuove lasciato sul pianerottolo alla bell’e meglio). C’è chi si ammala, chi perde la famiglia. La Dpd – l’azienda della quale si parla – sostiene che non è colpa sua: si limita a subappaltare il servizio a piccole ditte locali, sono loro che devono preoccuparsi dei loro dipendenti. Sicché gli straordinari non pagati, i ritmi massacranti, le vessazioni continue sarebbero i soliti casi isolati (quante volte l’abbiamo sentita?). Eppure tutto il sistema è gestito in maniera centralizzata, ed è davvero difficile sostenere che la ‘casa madre’ non ne sappia niente. Siamo all’opposto della responsabilità sociale: il mantra del “non c’entro nulla, passavo di qui per caso”, il gioco del cerino che accomuna molte catene del subappalto, non solo in un settore in crescita come quello dei pacchi.

Il fenomeno è reso possibile anche da un diritto del lavoro inadeguato, che permette di avvalersi degli autisti e fingere di non conoscerli neppure: il caso dei taxisti di Uber è diventato emblematico in tutto il mondo. La scusa è sempre quella di creare lavoro attraverso la flessibilità, parola-feticcio che andrebbe bandita almeno al di fuori dei corsi di yoga.

Non è che questi metodi siano quelli più diffusi, almeno per ora. Ma rischiano di intaccare interi settori, perché abbattendo il costo del lavoro consentono di praticare prezzi stracciati ed eliminare la concorrenza. Ecco allora che anche le altre aziende dovranno tagliare la pausa, limare gli straordinari, ridurre i tempi di consegna. Per questo – e non per chissà quale velleità ipernormativa – servono regole e controlli. Non è neanche una questione di pistolotti morali, anzi. Il problema è che strangolando il lavoro si soffoca l’intera catena di produzione, mentre lavoratori con le tasche vuote sono anche pessimi consumatori: prima o poi a strozzarsi da solo finisce per essere il mercato stesso, con buona pace di chi sostiene che si regola da solo.

Forse siamo ancora lontani da questa reazione autoimmune, però i suoi effetti si stanno già facendo sentire nelle professioni che impiegano le persone più vulnerabili: i migranti, i giovani senza formazione, in molti settori le donne. Gli stessi che sono e saranno più colpiti dalla crisi, gli stessi che secondo un’analisi del Politecnico di Zurigo hanno perso in media il 20% di un reddito già stenterello. E che sono insieme oggetto e preda preferita della propaganda populista. Per cui no, non è più un ‘caso isolato’, ma un’ombra sulla cara vecchia democrazia liberale. Sarà dunque ora di parlare davvero di responsabilità sociale, ma stavolta anche fuori dagli uffici del marketing.