Mancini - Kim quarant’anni dopo

Storia del match capace di cambiare la storia del pugilato e della lunga scia di sangue che si lasciò dietro

Ray Boom Boom Mancini seppe che il suo avversario era stato ricoverato in ospedale quando si trovava già da qualche minuto seduto nel palco d’onore di un casinò di Las Vegas in cui si stava esibendo Frank Sinatra, poco lontano dal Caesar’s Palace, nel parco del quale aveva appena difeso vittoriosamente il suo titolo mondiale dei pesi leggeri. Il suo manager gli disse chiaramente che Kim Duk Koo rischiava di morire, ma Ray - che aveva ricevuto l’invito personalmente da The Voice - non voleva mostrarsi maleducato andandosene via così presto, e dunque decise di non recarsi al capezzale del rivale con cui quella sera aveva scambiato serie terrificanti di pugni alla dinamite.

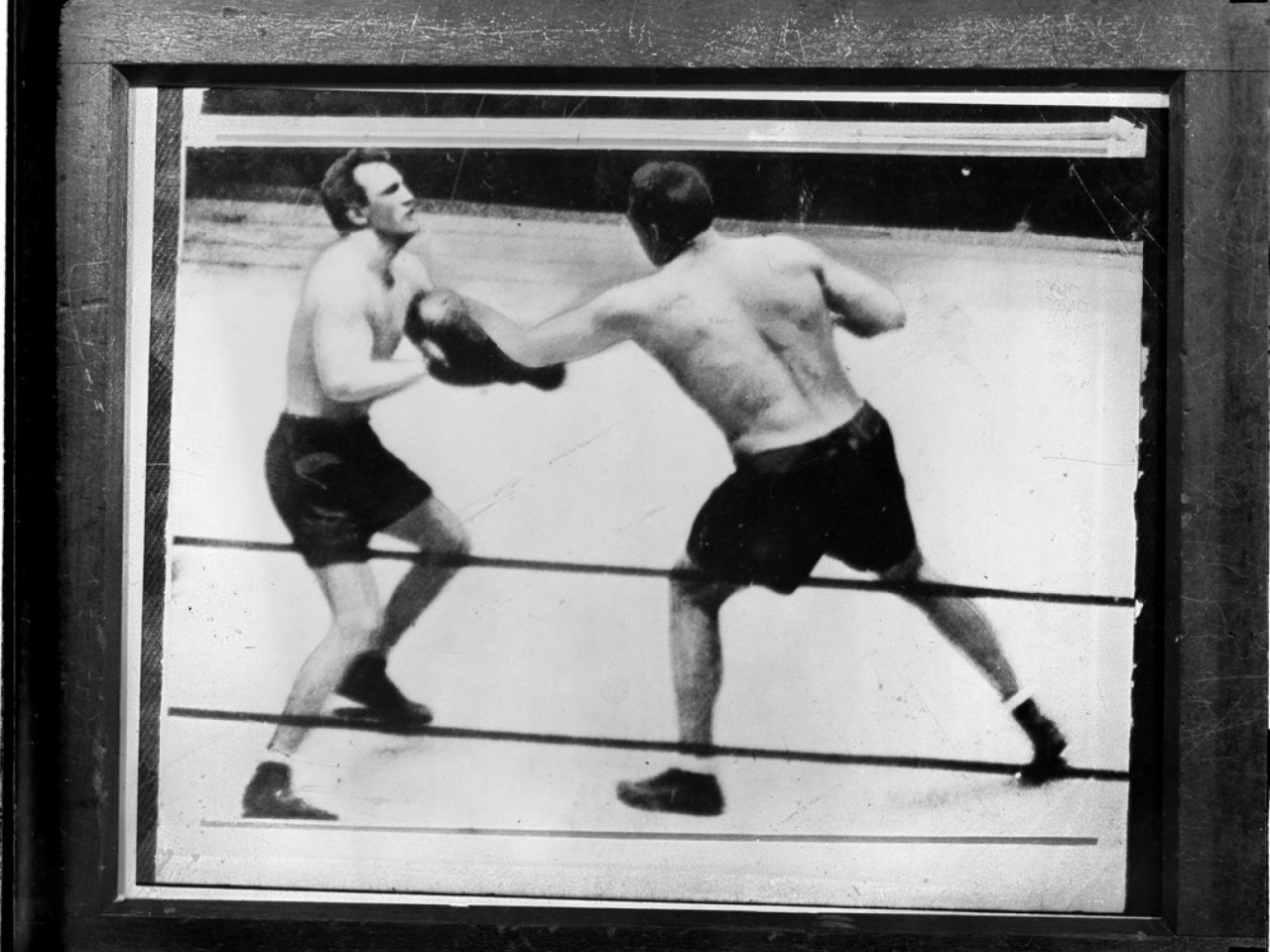

Nella prima parte del match era stato il coreano a prevalere sul giovane campione - saldandogli un occhio e trasformandogli un orecchio in hamburger - mentre in seguito fu l’americano a prendere il sopravvento. Dapprima costringendo Kim a poggiare una rotula sul quadrato, e poi - alla 13a ripresa - rovesciandogli addosso la bellezza di 39 colpi. Senza però farlo crollare: per mandarlo al tappeto, nel round successivo, dovette infatti sparagli in faccia due destri ravvicinati pesanti come incudini, il secondo dei quali lo spedì prima sulle corde e poi sul tavolato del ring, contro cui batté il capo con un rimbombo terrificante. La stella orientale della boxe - pur groggy all’inverosimile - riuscì comunque a rimettersi in piedi, ma l’arbitro Richard Green - vedendolo malfermo sulle gambe - gli impedì di continuare. La cintura Wba dei pesi leggeri restava dunque al ventunenne Mancini, mentre il coreano, appena raggiunti gli spogliatoi, piombò in un coma da cui non si sarebbe più risvegliato.

I medici del Desert Springs Hospital, diagnosticato un versamento subdurale di ben 100 cc di sangue, capirono immediatamente che per Kim non ci sarebbe stato nulla da fare: acconsentirono soltanto a tenere accese le macchine fino a quando la madre dello sfortunato pugile non fosse arrivata dalla Corea del Sud per vederlo morire, cosa che avvenne quattro giorni più tardi. Kim, che aveva 27 anni, lasciava la fidanzata incinta di un paio di mesi. La vicenda, anche perché l’incontro era stato trasmesso in diretta tv nazionale, negli Stati Uniti suscitò grande commozione e perentorie prese di posizione contro uno sport che, secondo alcuni, poteva troppo facilmente condurre gli atleti alla morte. E per Raymond Michael Mancini (all’anagrafe Mancino), nato 21 anni prima in una città mineraria in bancarotta della ‘Rust belt’ al confine fra Ohio e Pennsylvania, la carriera pugilistica finì in pratica ancor prima di essere davvero cominciata. Il classico sogno che si infrange proprio sul più bello, mentre sta appena iniziando a trasformarsi in realtà, per la gioia del padre e del nonno - entrambi ex pugili - che in quel ragazzo lanciato verso la gloria riponevano tutte le loro speranze di emigranti approdati in una terra dura e avara.

Kim Duk Koo non era certo il primo boxeur a morire sul ring: nel ‘62, ad esempio, Kid Paret era rimasto vittima dei 47 pugni che Emile Griffith gli aveva scaricato addosso in una manciata di secondi. Ma, forse perché i tempi - e la sensibilità del pubblico - nel corso di quei vent’anni erano profondamente mutati, la tragedia di Las Vegas del 13 novembre 1982 fu una specie di primigenia possente picconata che andava a minare la popolarità della Nobile arte. Politica, stampa e opinione pubblica si ritrovarono alleate nel condurre una campagna che, apertamente, chiedeva nientemeno che l’abolizione generalizzata del pugilato. «Perfino la Chiesa mi condannò», raccontò Ray anni dopo, e per me - fervente cattolico - fu un colpo durissimo. Mi ritrovai sbattuto in prima pagina, il classico mostro, immagine vivente di tutto ciò che non andava nella boxe. Giornali e tv mi tormentavano, e io dovevo quasi scusarmi di essere a piede libero. Oltretutto, quando chiesi di partecipare al funerale di Kim, il governo coreano mi fece sapere che laggiù non ero ben visto, e che nessuno avrebbe potuto garantire per la mia sicurezza. Caddi in depressione, e fu solo grazie alla mia famiglia, a un prete e a uno psicologo se non finii per impazzire», ricorda Mancini, che oggi, sessantunenne, commercia in vini pregiati e ha interessi in un paio di case di produzione cinematografiche.

Il pugilato, ad ogni modo, muoveva in tutto il mondo così tanti soldi che a nessuno sarebbe convenuto davvero metterlo al bando e così, per dare un segno di buona volontà, i pezzi grossi delle maggiori sigle convennero che il problema stava nella durata dei match e decisero, dopo aver dotato il ring di qualche corda in più, di abbassare il limite da 15 a 12 riprese. La Wbc lo fece immediatamente, mentre Wba e Ibf si uniformarono nel giro del lustro seguente. «Hanno ucciso la boxe, dissero gli appassionati», ricordò in un’intervista Ray, «e a premere il grilletto è stato Boom Boom Mancini. Ma io fui soltanto una scusa: in realtà le tv volevano più soldi dagli inserzionisti, e dunque pensarono bene di accorciare la durata degli incontri per poter inserire, in un dato tempo, più spot pubblicitari rispetto a prima». Opinione non del tutto campata in aria, specie considerando che durante gli ultimi 40 anni - con match più corti ovunque nel mondo - in realtà ci sono stati più morti fra i pugili rispetto a quando si combatteva sui 15, 20 o addirittura 25 round. Dello stesso parere, ad esempio, è pure il celebre romanziere e sceneggiatore David Mamet - grande appassionato del ring - secondo cui la boxe è meglio di Shakespeare, ma per esserlo ha bisogno di atti lunghi. Senza la quindicesima ripresa, del resto, che pugili sarebbero stati Ali, Marciano o Leonard?

Difficile rispondere, forse impossibile. La sola cosa certa è che, dopo quella tragica sera nel Nevada dell’autunno 1982, la vita e la carriera di Ray mutarono radicalmente. Tornato a combattere dopo pochi mesi, riuscì a difendere il titolo un paio di volte, ma tutti - a cominciare da Bob Arum, il suo manager - si accorsero immediatamente che i suoi pugni avevano perso forza e che dai suoi occhi erano sparite le scintille. Fra molteplici ritiri e ritorni, la parabola sportiva di Mancini durò ancora una decina d’anni, ma nessuno in realtà ne conserva memoria. Le implicazioni e le conseguenze di quel tragico combattimento del Caesar’s Palace, ad ogni modo, non riguardarono solo il boxeur di origine siciliana: furono infatti molteplici e ben più gravi di quanto si possa immaginare. La madre di Kim, devastata dal dolore, decise di suicidarsi scolandosi una bottiglia di pesticida un paio di settimane prima della nascita di suo nipote, che venne dunque al mondo senza padre e senza nonna. E, pochissimi giorni dopo, vittima di quella maledetta sfida per la corona mondiale si rivelò pure l’arbitro dell’incontro - il già citato Richard Green - che preda del rimorso per non aver interrotto un po’ prima il combattimento, ritardo di cui molti lo avevano ripetutamente accusato in quei mesi, decise anch’egli di farla finita sparandosi un colpo alla testa. Se c’è dunque una data in cui si può fissare l’inizio della fine della vecchia boxe, quella eroica e romanzesca, fatta da personaggi leggendari e combattimenti epici nel bene e nel male, non può che essere il 13 novembre 1982.