Il tramonto del secolo lungo americano

L’indebolimento del ‘softpower’ (cultura, ideologia, influenza politica) della superpotenza è il termometro più significativo di un processo epocale

- Si potrebbe obiettare la fragilità della teoria declinista, sorta di eterno ritorno di una profezia mai avverata

- L’anti-americanismo, anche il più becero e smemorato, attecchisce ormai ovunque, spesso come terreno d'intesa tra destra e sinistra

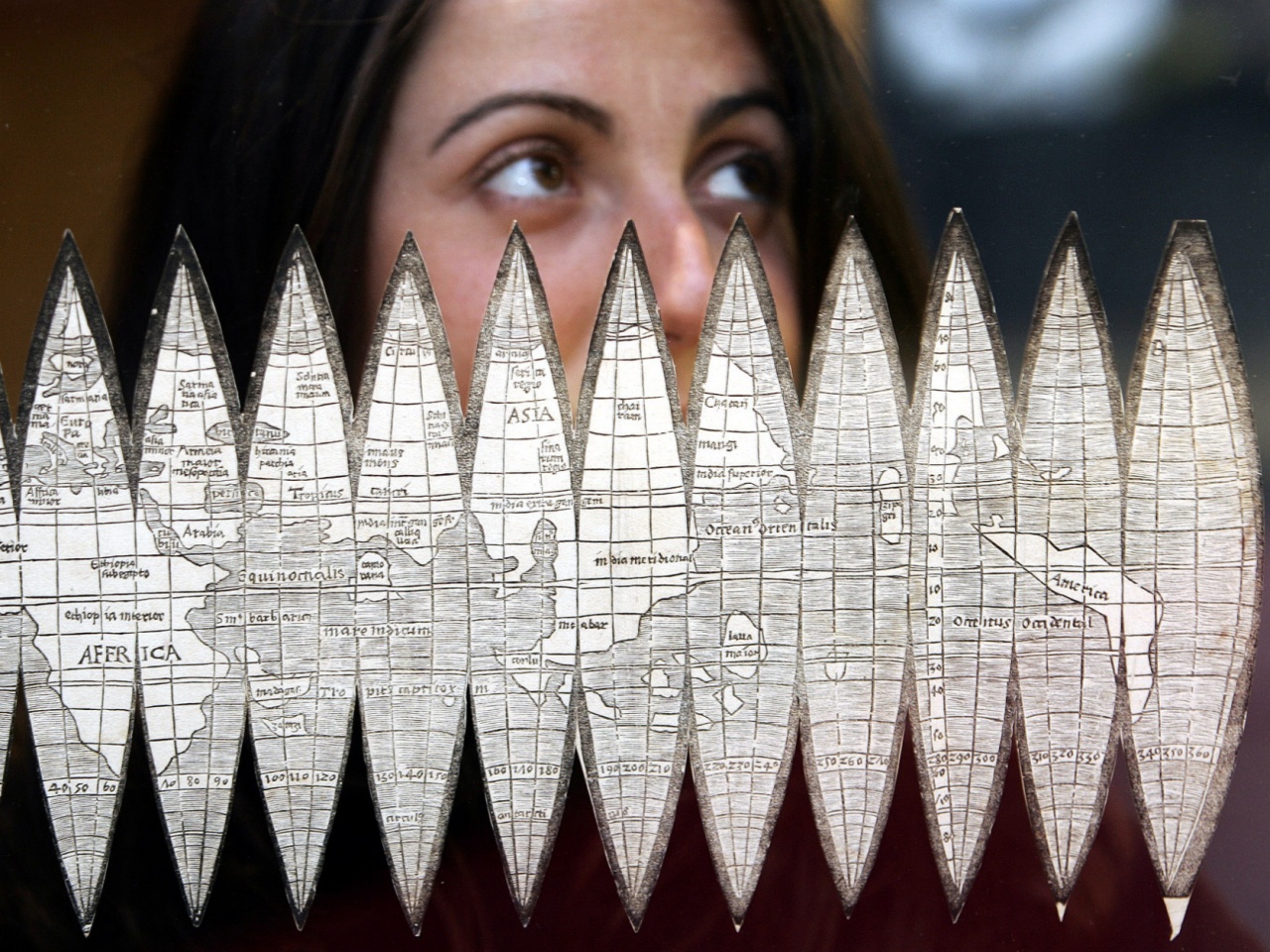

Un nuovo mondo sta nascendo. Partorito nel caos globale dell’epoca del grande sfilacciamento, dai contorni ancora incerti, affonda le proprie radici nell’opposizione al dominio economico e militare statunitense. Washington “protegge” 80 Paesi nel mondo con le sue 750 basi militari, ma il tramonto del secolo lungo americano sta conoscendo una forte accelerazione. Xi Jinping dopo aver ribadito a Putin la solidità dell’amicizia sino-russa, ha steso il tappeto rosso a Lula, accolto a Pechino in pompa magna. Il presidente brasiliano ringrazia e ribadisce il comune obiettivo: rafforzare la Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) sostituendo progressivamente nelle transazioni internazionali il dollaro con il renminbi (la divisa cinese), creando le premesse per un mondo multipolare. Cammino ancora lungo ma che la progressiva disaffezione nei confronti della superpotenza rende meno problematico.

Si potrebbe obiettare la fragilità della teoria declinista, sorta di eterno ritorno di una profezia mai avverata. La fine della supremazia inizia nel 1949 con la vittoria di Mao secondo il professor Chomsky, altri la situano nel 1975 con l’evacuazione dell’ambasciata Usa a Saigon, per il politologo Fukuyama furono gli attentati dell’11 settembre del 2001 a mostrare al mondo i piedi d’argilla del gigante americano. Se però consideriamo il declino in termini non solo quantitativi (Pil, interscambio commerciale, basi militari) possiamo scavare ancor più in profondità e vedere nell’indebolimento del ‘softpower’ (cultura, ideologia, influenza politica) della superpotenza il termometro più significativo di un processo epocale. A porre l’Impero su un piano fortemente inclinato e a minarne credibilità e immagine, hanno contribuito la scellerata guerra in Iraq del 2003, le falle interne del sistema democratico, gli eccessi della finanziarizzazione, la violenza endemica e la degenerazione istituzionale che con la presidenza nazional-svalvolata di Donald Trump ha raggiunto il suo acme. L’anti-americanismo, anche il più becero e smemorato (alla vigilia del 25 aprile molti in Italia dovrebbero riaprire i libri di storia), attecchisce ormai ovunque, spesso come terreno d’intesa tra destra e sinistra.

Anche quando si presentano secondo la vecchia formula di ‘nazione indispensabile’ (è il caso del conflitto in Ucraina), gli Stati Uniti suscitano circospezione. “Alleati sì, ma non vassalli” si è lasciato sfuggire con toni gollisti Emmanuel Macron alla fine della sua visita a Pechino. Ma nulla è meno chiaro di cosa ci attenda con il nascente multilateralismo. L’espansionismo (Cecenia, Georgia, Siria, Libia, Africa occidentale e ora Sudan) e la natura banditesca del potere russo (“Abbiamo decimato gran parte della popolazione attiva maschile”, è l’ultimo proclama del capo delle milizie Wagner eruttato da Prigozhin) non sembrano preludere a un futuro radioso. E neppure il modello cinese poliziesco e ultra-capitalistico (le disuguaglianze sociali hanno ormai superato quelle americane) costituisce un’alternativa alla democrazia liberale sulla quale si è costruita l’Europa. ‘Likemindend countries’ (Paesi che la pensano allo stesso modo) è il termine coniato dai politologi per definire i nuovi alleati per il mondo post-americano. Difficile credere, purtroppo, che quello nascente sarà necessariamente un mondo migliore.