‘The Iron Claw’, wrestling di famiglia

A quanto pare i film che parlano di sport da combattimento non possono finire bene e si prestano a fare da metafora per la condizione umana

Kevin è un wrestler grande e gonfio, con il ventre come il carapace di una tartaruga e un buffo taglio a scodella che lo fa somigliare al contemporaneo personaggio dei cartoni animati He-Man (siamo negli anni ottanta), il cui problema principale è che il padre non lo ama quanto lui vorrebbe. Gli piacerebbe essere il suo prediletto e per un po’ riesce anche a esserlo ma poi il padre, che è anche il suo promoter, gli preferisce i fratelli minori. Kevin (interpretato da un eccezionale Zac Efron) per qualche ragione combatte scalzo e sembra un po’ tonto: è meno bello e meno bravo al microfono del fratello David (nel wrestling la parte attoriale è importante tanto quella atletica) e al tempo stesso è meno atletico e ambizioso di Kerry, quasi-olimpionico nel lancio del disco. Persino il più piccolo di tutti, Mike, che sembrava interessato solo alla musica e di cui Kevin avrebbe potuto essere la custodia, in quanto a dimensioni, lo sorpassa nelle gerarchie d’amore del padre. Per fortuna Kevin sarà anche tonto, un po’ vuoto e privo di personalità, ma è una persona dolce che ama i fratelli più di quanto ami il wrestling - forse persino più di quanto ami il proprio padre. Sarebbe disposto a tutto pur di allenarsi e lottare insieme a loro e per questo accetta di buon grado di farsi da parte per favorire le loro carriere. Ma neanche questo sarà possibile, Kevin è destinato a guardare la sua famiglia sfaldarsi, pezzo dopo pezzo, senza poterci fare niente. ‘The Warrior - Iron Claw’ parla sostanzialmente di una persona buona contro cui il destino si accanisce con una violenza biblica.

La violenza non è più tabù

‘Iron Claw’, scritto e diretto da Sean Durkin, si rifà a moltissime cose. Anzitutto a ‘Million Dollar Baby’, il film di Clint Eastwood su una pugilessa sfortunata che si sacrifica per la nobile arte. Ovviamente al masochistico ‘The Wrestler’ di Darren Aronofsky, dove il dolore fisico, il martirio del corpo, serviva al bellissimo Mickey Rourke per vedere il proprio dolore interiore e punirsi per le sue carenze affettive. Infine a ‘Foxcatcher’, film che dieci anni fa è stato premiato a Cannes per la miglior regia (Bennett Miller) e si era guadagnato cinque nomination agli Oscar, che parlava di due fratelli lottatori finiti nelle grinfie di un allenatore-mentore manipolatore e violento (un grandissimo Steve Carell). A quanto pare i film che parlano di sport da combattimento non possono finire bene e si prestano più degli altri a fare da metafora per la condizione umana e, in particolare, di quella americana. Joyce Carol Oates nei suoi scritti sulla boxe sottolineava da una parte come lo stesso atto di combattere rompesse il tabù della violenza alla base della società civile e, dall’altra, come il dolore “nel giusto contesto” diventi qualcosa di diverso dal dolore. Ma allora che cos’è?

Negli ultimi anni, con l’esplosione delle MMA e derive grottesche come il Power Slap (uno sport in cui due persone si prendono a schiaffi svenendo e lasciando che gli venga deformata la faccia), quello della violenza è sempre meno un tabù, il livello di tolleranza del pubblico è sempre più alto. Nelle sale arriverà nei prossimi mesi un remake di ‘Road House’, con Jake Gyllenhaal nel ruolo del buttafuori che in origine è stato di Patrick Swayze: dai trailer il tono del film sembra persino più scanzonato dell’originale, con anche la partecipazione del vero fighter Conor McGregor a confondere i piani tra realtà e finzione. Il discorso sul dolore, però, resta valido e forse lo è ancora di più nel wrestling, uno sport-spettacolo in cui le parti lottatorie sono predeterminate e, di fatto, l’unica cosa autentica è il dolore delle botte.

Wikipedia

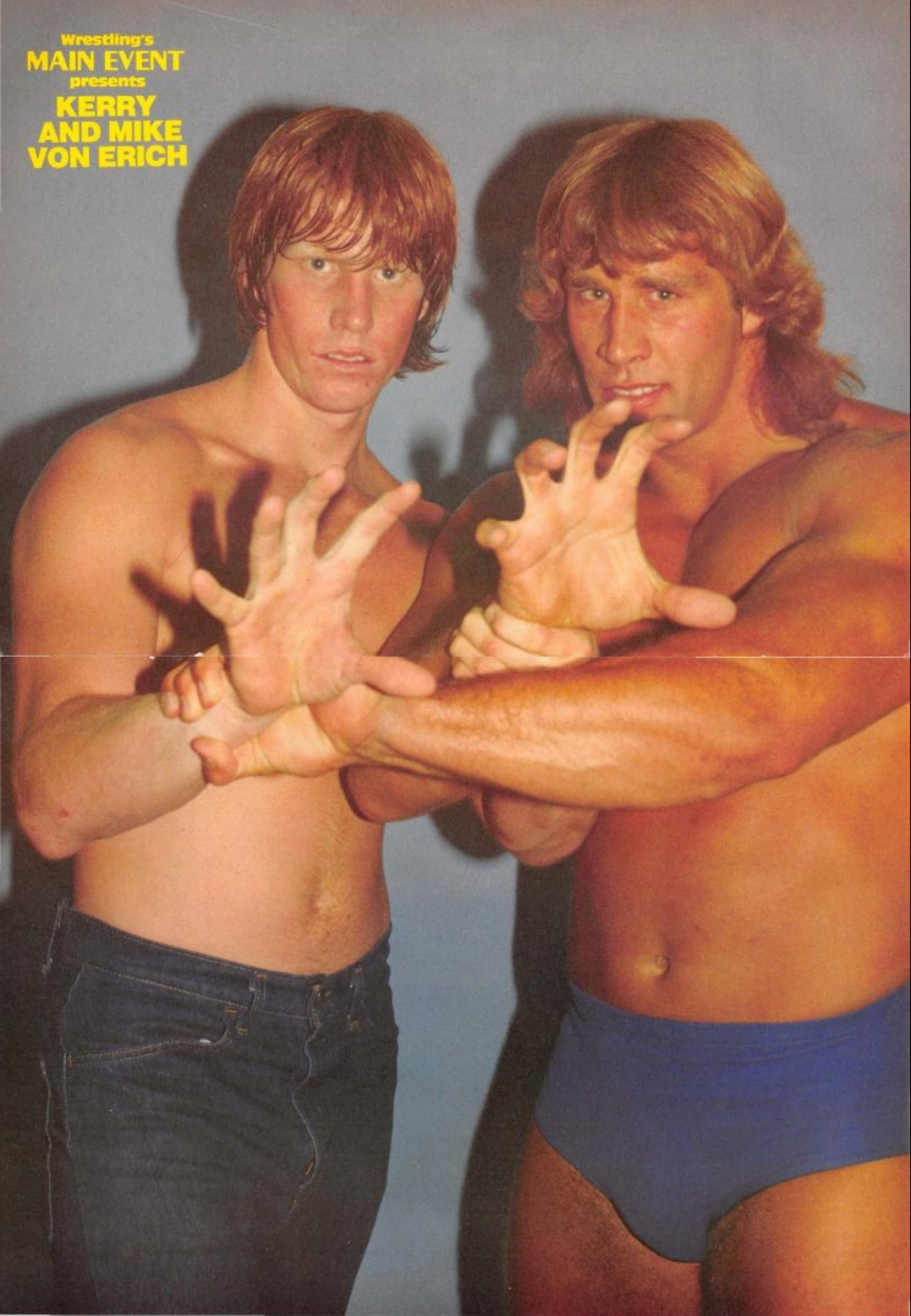

Kerry e Mike von Erich, 1984

‘Iron Claw’, tratto dalla drammatica storia vera della famiglia Adkisson (il nome d’arte vagamente tedesco fu scelto dal padre Jack che sul ring interpretava il personaggio di un nazista), è anzitutto un manifesto di mascolinità. Il suo mondo è quasi del tutto privo di donne: la madre di famiglia è poco più di una comparsa, religiosa e isolata nei propri passatempi; la moglie di Kevin (la splendida Lily James) appare come un raggio di speranza nella sua vita ma finché ci sono i fratelli di cui occuparsi anche lei finisce in secondo piano. La lotta come gioco, come espressione dell’affetto tra fratelli, sembra l’unico orizzonte possibile, l’unico scopo della vita di Kevin. Mentre il padre Jack (Holt McCallany) sottomette la famiglia alla logica del business, facendo diventare anche i propri pargoli parte in causa nella sua rincorsa al potere, per Kevin la sola cosa da conservare è il sogno di una famiglia numerosa, un’eterna infanzia da passare saltandosi addosso, sbattendosi a terra. Se per prolungare quell’illusione è necessario soffrire e diventare campioni del mondo, lui o uno dei suoi fratelli, per far felice il padre, allora soffriranno e faranno di tutto per diventare campioni.

Ma il dolore e la sofferenza non sono solo fisici. Sullo sfondo di ‘Iron Claw’ ci sono i problemi di salute mentale legati alla professione: il film non ne parla anche se, paradossalmente, il vero protagonista è proprio il corpo di Zac Efron. La sua trasformazione è al livello di quella di De Niro in ‘Toro Scatenato’ o, al contrario, a quella di Christian Bale in ‘L’Uomo Senza Sonno’, ma sappiamo che l’ipertrofia muscolare, superficialmente confusa con la forza, spesso si accompagna all’utilizzo di steroidi, a loro volta collegati a depressione e altre patologie psichiatriche. Così come sappiamo che i traumi cranici, in sport come boxe, football americano e, appunto, wrestling, possono causare l’encefalopatia traumatica cronica, a sua volta legata a malattie mentali e neurologiche. Una delle storie di questo tipo tragicamente più conosciute è proprio quella di un wrestler americano, Chris Benoit, morto suicida dopo aver ucciso la moglie e il figlio nel 2007. Eppure ‘Iron Claw’ (che per ragioni di durata e gestione della trama omette parte delle tragedie vissute nella realtà dalla famiglia Adkisson) non accenna neanche a queste problematiche. Ci mostra i sintomi, non la malattia. Non offre ragioni per provare a capire le disgrazie che colpiscono i fratelli Von Erich, come se il film stesso credesse nella superstizione che il padre Jack, che li ha allenati da quando erano piccoli, ha tramandato loro come un’oscura favola della buonanotte, secondo cui la loro famiglia sarebbe maledetta. Semplice, no?

Keystone

Da sinistra: Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Zac Efron

Un Libro di Giobbe

La regia di Sean Durkin esalta le rotondità dei corpi di Jeremy White (semi-muto rispetto al ruolo che lo ha reso famoso in ‘The Bear’) e di Harris Dickinson (grosso il doppio di quanto fosse in ‘Triangle of Sadness’, dove già era bello tirato) e al tempo stesso, con un sadismo che ricorda quello di Lars Von Trier, li distrugge uno a uno davanti ai nostri occhi. Il messaggio è che le due cose sono collegate, che le disgrazie sono una punizione divina. In questo senso, forse in modo inconsapevole, il riferimento più preciso di ‘Iron Claw’ potrebbe essere il Libro di Giobbe, in cui la fede di un uomo saggio e giusto viene messa alla prova da una serie incredibile di disgrazie. In teoria, secondo questa lettura, Giobbe dovrebbe essere il padre di famiglia, che proprio come Giobbe deve assistere la scomparsa prematura di quasi tutti i propri figli. Ma il punto di vista di Iron Claw è moderno, in linea con le più recenti narrazioni sportive (a cominciare da Open di André Agassi) in cui i padri sono cattivi maestri, motivatori tossici fonte di ansia fin dalla più tenera età, per atleti che senza di loro magari non sarebbero stati così straordinari ma sicuramente sarebbero stati più felici. Giobbe, quindi, diventa Kevin. Il povero Kevin.

La sua fede però non è nel dio di Giobbe. La religione della famiglia Von Erich – se cercate le foto su internet potreste stupirvi nel vedere come fossero in realtà sensibilmente più grossi e più gonfi degli attori che li hanno interpretati – è quella più americana di tutte: il materialismo. Quando il padre Jack racconta ai propri figli della maledizione che pende sopra le loro teste, offre loro una sola possibilità di salvezza: solo “i più duri, i più forti, quelli più di successo, i migliori in assoluto”, dice, saranno al sicuro.

Ovviamente non è così e per quanto Kevin, David, Kerry e Mike possano diventare duri, forti (o comunque gonfi) e di successo, niente e nessuno riuscirà a proteggerli dal vuoto che il padre gli ha lasciato dentro, non esisterà traguardo in grado di compensare l’amore che lui non gli ha dato. La cintura di campione del mondo, va sé, non può guarire le malattie causate dalla loro insana pratica sportiva. Tutto questo Kevin sembra saperlo dal principio, ma deve passare comunque attraverso anni di tortura, una morte dopo l’altra, prima di riuscire a separarsi dal padre e dalle sue credenze. Prima di smettere, cioè, di identificarsi con un sogno che in fin dei conti non era mai stato suo.

Il successo

Allora ‘Iron Claw’ ci racconta anche di quanto sia difficile, lungo e doloroso, per noi come società occidentale, staccarci dal modello maschile che ci ha proceduto e immaginare un mondo in cui siano comprese anche le donne. Alla fine del film Kevin sembra una bambola, un giocattolo che ha preso vita mentre si passa una palla da football con i propri figli. Il suo corpo non ha più ragione di essere com’è, non serve più a niente. Sembra la rappresentazione plastica di quanto le sue idee fossero sbagliate, ridicole. E se fosse esattamente il contrario di quello che ci hanno detto i nostri padri, di quello che diceva Jack Von Erich ai propri figli? Se così fosse, per proteggerci davvero dalle disgrazie – quelle causate da noi stessi e non certo da una maledizione – dobbiamo rinunciare a ogni durezza, accettare di non essere i più forti, non mettere più il successo individuale in cima ai nostri sogni. In fin dei conti, nessuno ci costringe veramente a essere i migliori in assoluto.