Le sfide di un cantone canuto, tra salari e immigrazione

In Ticino ci sono 36 anziani ogni 100 persone in età da lavoro: un numero che continua a salire a tassi preoccupanti. Quale futuro per lavoro e welfare?

Le sfide di un cantone canuto, tra salari e immigrazione

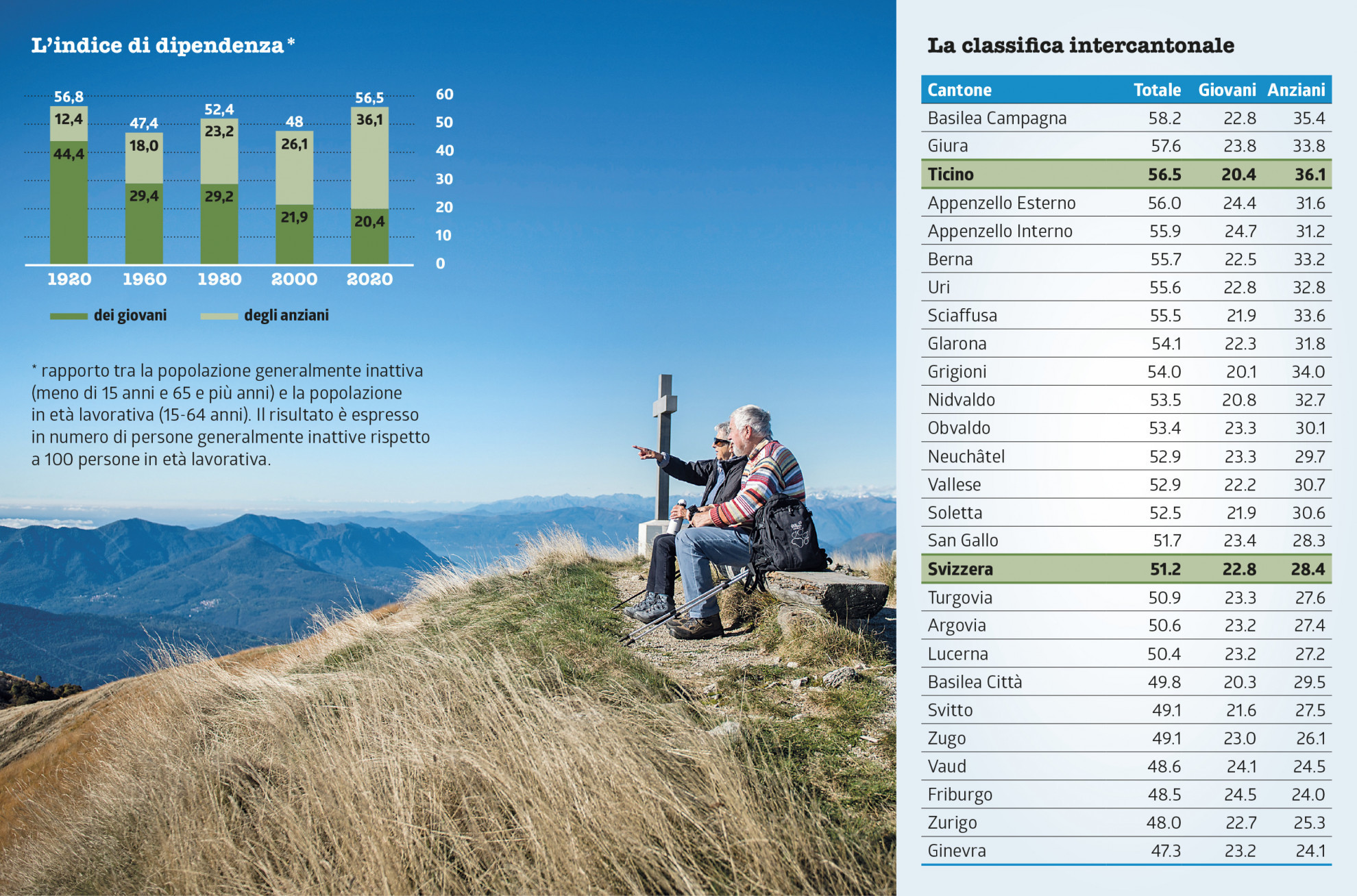

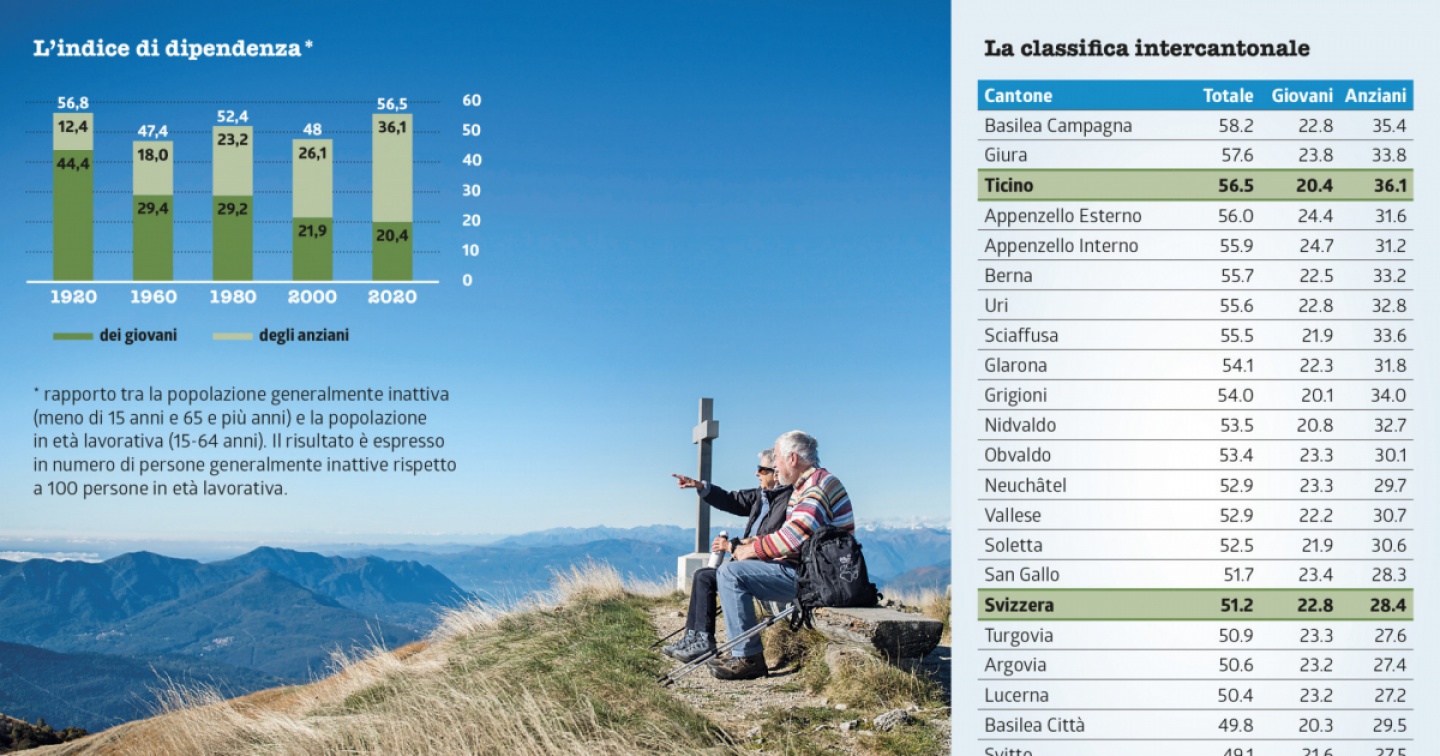

Le sfide di un cantone canuto, tra salari e immigrazione Per capire lo stato di salute ‘demografico’ di un’economia, una misura poco citata ma molto utile è il cosiddetto indice di dipendenza, nome tristanzuolo per definire il conteggio di quanti residenti sono generalmente inattivi (perché sotto i 15 o sopra i 65 anni) per ogni 100 che invece si trovano in età lavorativa. Nel 2020 il numero complessivo – pubblicato sulla nuova edizione dell’Annuario statistico ticinese – era pressoché identico a quello del 1920, poco sopra a 56. Nel frattempo, però, si è rovesciata la piramide anagrafica di chi dipende economicamente dagli ‘impiegabili’ della fascia 15-64 anni: oggi, di quelle 56 persone in stato di ‘dipendenza’, 36 hanno più di 65 anni. Solo 20 ne hanno meno di 15 e si preparano quindi a entrare presto nel mondo del lavoro. A titolo di paragone, nel 1920 il totale era composto da 12 anziani e 44 giovanissimi. A livello nazionale il Ticino si trova oltre 5 punti sopra la media svizzera (51,2), col dato peggiore per la dipendenza degli anziani e il terzo peggiore risultato complessivo. Insomma: ancora una volta le statistiche confermano che siamo un cantone sempre più canuto, con quel che ne consegue per la sostenibilità della nostra struttura sociale ed economica.

L’impressione di avere scollinato, di trovarsi insomma su china discendente dopo i rimpianti anni del boom, è confermata se osserviamo l’evoluzione (o involuzione) storica: il tasso di dipendenza giovanile è stabile da trent’anni, mentre quello degli anziani è aumentato nello stesso periodo di 5 punti ogni decennio.

Se i lavoratori scarseggiano...

Se si va avanti così, nel 2050 il dato complessivo potrebbe sfondare i 70 punti, con un pensionato ogni due persone in età lavorativa e una pressione potenzialmente insostenibile sul tessuto produttivo e sulla spesa pubblica, col rischio di dover introdurre sempre più tasse e/o tagliare drasticamente il welfare State. E tanti saluti ai pareggi di bilancio e alla coesione sociale.

«L’inversione di tendenza demografica osservata a partire dal 2016, accentuata dalla partenza di giovani, va a influire sull’indice di dipendenza», ci spiega il ricercatore dell’Ufficio di statistica ticinese (Ustat) Francesco Giudici, facendo riferimento a una popolazione che da allora ha perso oltre tremila residenti: ai lavoratori che si recano altrove vanno aggiunti «una diminuzione delle nascite – che nel 2015 erano circa 3mila e nel 2020 erano già scese attorno alle 2’500 – e un ulteriore aumento della speranza di vita. Insieme, questi elementi contribuiscono a comprendere l’inversione della piramide anagrafica rispetto a un secolo fa. Inoltre il calo della natalità ci fa temere un circolo vizioso, perché meno bambini oggi sono meno genitori domani».

Risultato: «A parità di tutte le altre variabili, ad esempio se il numero di posti di lavoro e la struttura demografica rimanessero tali, nei prossimi vent’anni coloro che escono dal mercato del lavoro saranno superiori a coloro che vi entrano, con il conseguente rischio che si registri una carenza di manodopera». Un disallineamento già in atto, stando al grido d’allarme dell’Associazione delle industrie ticinesi (Aiti), che teme la mancanza di almeno 5mila lavoratori qualificati già nel prossimo quinquennio (vedi ‘laRegione’ del 12 maggio scorso).

... bisognerebbe pagarli

Un altro fattore che pare contribuire al deterioramento dell’indice di dipendenza – specie nel confronto intercantonale – è il salario: in Ticino la retribuzione mediana nel 2020 ammontava a 5’546 franchi, sempre più lontano dalla mediana nazionale (che ha raggiunto i 6’665 franchi). Un fattore che non aiuta a trattenere qui i lavoratori ticinesi e penalizza la capacità di attrarne dall’esterno. Ma c’è dell’altro: «I primi rilevamenti in materia», fa notare Giudici, «mostrano come tra le coppie ci sia anche un’importante correlazione tra il salario – in particolare quello femminile – e la decisione di mettere al mondo il primo figlio».

Se invece guardiamo più direttamente al mercato del lavoro, appare chiaro come a compensare l’accumularsi di certi squilibri sia stato l’afflusso degli ormai 75mila lavoratori frontalieri: se conteggiati nell’indice, riducono da 56 a 42 le persone fuori dall’età lavorativa ogni 100 lavoratori. Il problema, però, è che anche in Lombardia si riscontra una denatalità analoga. A lungo andare, questo potrebbe aggravare una scarsità di forza lavoro della quale anche le imprese del Nord Italia iniziano già a vedere i primi segnali. «L’afflusso di frontalieri dipende comunque anche da molte altre variabili», precisa Giudici, «quali gli accordi fiscali e il tasso di cambio euro/franco».

L’opzione immigrazione

Se ‘ticinesi’ non ne nascono e i frontalieri potrebbero non bastare più a metterci una pezza, è verosimile che per la sostenibilità del sistema diventi sempre più importante l’immigrazione. Anche questa ipotesi però, oltre alla questione dell’integrazione, solleva un punto interrogativo sull’attrattività ticinese: «Le statistiche ci dicono che il Ticino è uno dei cantoni nei quali i residenti si sentono ‘maggiormente minacciati dagli stranieri sul mercato del lavoro’. Questo può rendere a sua volta più difficile l’attrazione e l’assorbimento di tale manodopera», sottolinea Giudici.