‘La bicicletta è la nostra grande liberatrice’

In una pubblicazione di Claudio Gregori, firma storica della Gazzetta dello Sport, una rassegna di letterati che hanno dedicato spazio alle due ruote

- A cavallo fra Ottocento e Novecento, molti poeti e romanzieri hanno celebrato la bicicletta, simbolo di modernità e libertà

- Una donna in sella è stata a lungo considerata segno di scarsa moralità

All’alba del Novecento, una ragazza con uno scialletto nero e una gonna verde attraversa Livorno su una bicicletta azzurra, lasciandosi dietro una scia di cipria. Il mormorio della gente si confonde col brusio delle ruote. Livorno è una città di liberi pensatori, di anarchici, di anticonformisti, di lingue allenate a battere il tamburo, “ma quando s’era mai vista, / in giro, una ciclista?” Come fare i conti con una novità che sfida allegramente pregiudizi e incasellamenti, in anni in cui la Gazzetta dello Sport, accodandosi all’opinione comune che ritiene la pratica sportiva incompatibile con la femminilità, apostrofa le cicliste come rappresentanti di un indefinibile terzo sesso? A dare scandalo ogni volta che sbuca all’angolo è Anna Picchi, la futura madre del poeta Giorgio Caproni, “suo figlio, il suo fidanzato”, che la annovera tra quelle “ragazze grandi e vive” che pedalano libere e fiere, lasciando sul posto le facce perplesse dei concittadini.

Colette e l’Ingegnere

La loro emancipazione corre in bicicletta, mezzo adatto per spostamenti autonomi e solitari, che rende non necessaria la compagnia di un maschio della famiglia. Si incontrano alcune di queste pioniere, come l’americana Elizabeth Pennell, in una documentata ricognizione di Claudio Gregori, Vagamondi. Scrittori in bicicletta (ed. 66thand2nd), in cui la bici offre l’occasione di scoprire il mondo e sé stessi, spazzando via le barriere formali, gli schemi mentali e le convenzioni. Risultato che si può ottenere anche senza inforcarla: Colette, inviata a seguire per Le Matin l’ultima tappa del Tour de France del 1914, riesce nell’impresa di non nominare nessuno, neanche il vincitore della tappa e nemmeno quello della classifica finale, in un pezzo di costume che descrive l’attesa degli spettatori, la concitazione durante il passaggio dei ciclisti, la folla che si apre per lasciar passare un corridore “ma si richiude davanti a noi che lo seguiamo, come un campo di spighe dopo una raffica”, mentre di altri tre che procedono allineati “non si direbbe che lottino tra di loro, ma che fuggano da noi e che siano la selvaggina di questa scorta, dove si mescolano, nella polvere opaca, grida, colpi di clacson, evviva e rombi di folgori”. Anche Gadda ne L’Adalgisa fotografa i tifosi, non quelli che assistono alle corse come a una festa popolare, ma i quadrumani che le seguono alla radio: “Sonore cornucopie gracchiavano a piena gola, rovesciando sulle stupefatte meningi dei domenicanti il fiotto felice del loro notiziario, la stroscia della loro terminologia, della loro onomastica: annunciavano e commemoravano scatti e fughe, inseguimenti e riprese, azioni e reazioni, attacchi o contrattacchi, sferrati o respinti dagli idolatrati cosciotti garretti e piedi, dalle formidabili culatte, ossia glutei, per quanto un po’ pelose forse, ma gli idolatri non badano a pelo”.

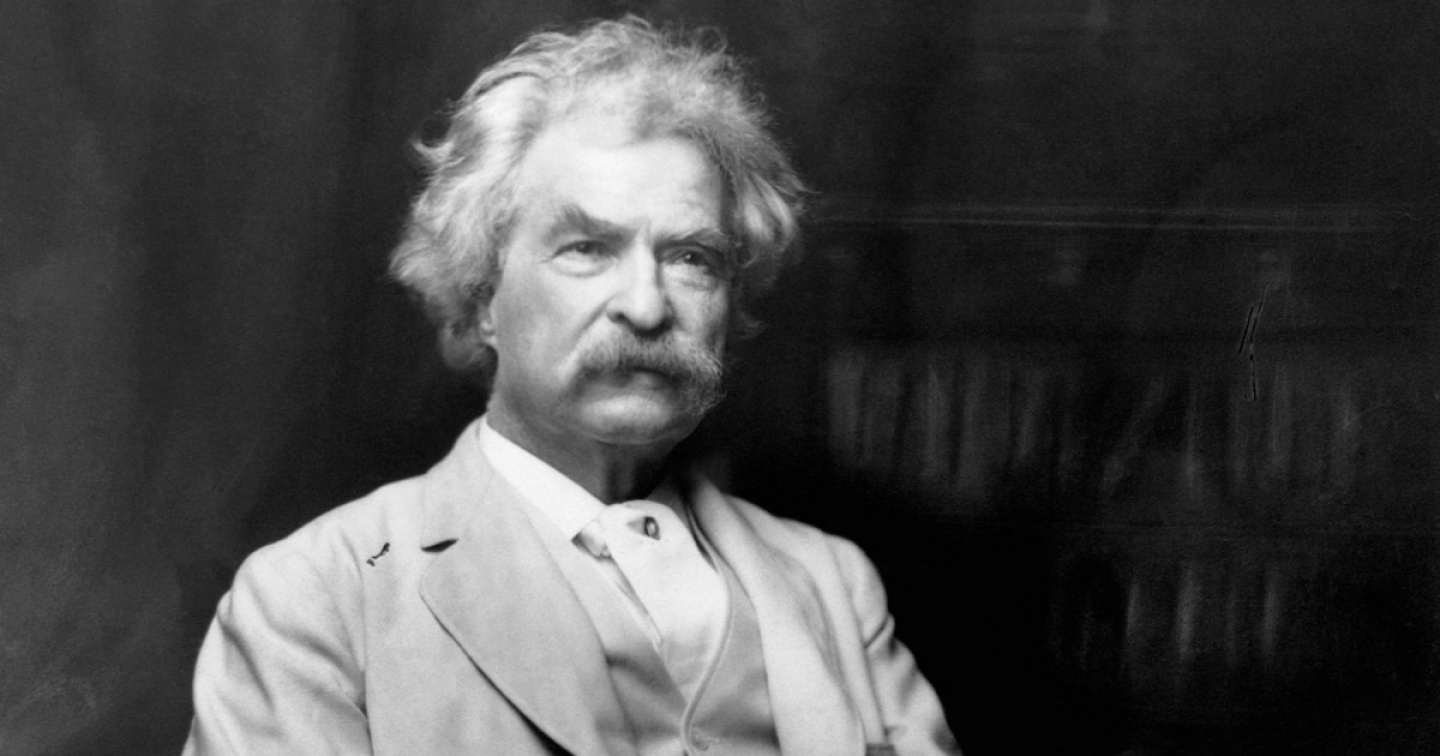

Arsenio Lupin e Mark Twain

Idolatri non molto dissimili, nel fanatismo e nelle maniere, da certi esemplari tardo-neanderthaliani di calciofili contemporanei, che l’implacabile tassonomia dei sociologi cataloga come maschi preculturali: “La loro prestanza di rinoceronti era fondata su dialettali ruggiti, borborigmi ingiuriosi che parevano estrarre dalle trippe, o anzi addirittura dalla vescica, tumefatta qual roboante zampogna”. In lande più raffinate pedala serena l’adolescente Grazia, bellezza appena sbocciata, sfacciata e noncurante, “via tutta fiorita di gioie non mietute”, indifferente come la Natura e come il tempo che passa allo sguardo malinconico di Guido Gozzano, che ne Le due strade, sentendosi vicino alla discesa verso il niente, la vede allontanarsi, come la gioventù, la spensieratezza, la vita stessa. Per chi vive proiettato in avanti, invece, “la bicicletta è più forte della tristezza, più forte della noia, forte come la speranza. Riduce le seccature al loro valore, ci allontana dal passato, ci insegna a vivere nel presente e ad andare verso il futuro. È la grande liberatrice”, scrive nel racconto Voici des ailes Maurice Leblanc, il creatore di Arsène Lupin, ladro gentiluomo che scappa dai gendarmi in bici. Ed è anche una scoperta, che al netto di forature, incidenti, cadute regala sensazioni inedite, legate alla velocità, al movimento, all’aria aperta, alla fuga dalla vita sedentaria e dalla routine. In Taming the bicycle Mark Twain racconta i catastrofici tentativi di domarla (“la mia non era una bicicletta adulta, ma solo un puledro… e ombroso come tutti i puledri”), di fatto una sequenza di capitomboli degni delle comiche del cinema muto, fino a quando, ottenuta da un Esperto una specie di autorizzazione alla guida, non parte da solo in cerca di avventure, e alla prima curva investe il cavallo di un contadino che guida un carro carico di cavoli verso la città. Da qui il suggerimento al lettore, che chiude elegantemente il racconto: “Prendi la bicicletta. Non te ne pentirai, se sopravvivi”.

Pedalare in Sudamerica

Alla morte di Twain, Horacio Quiroga, padre del racconto ispanoamericano moderno, ha già pubblicato qualcosa, ma i giornali si sono occupati di lui non tanto per ragioni letterarie, quanto per le imprese sportive: il primo articolo che lo menziona ne celebra la vittoria nella gara inaugurale di un velodromo che egli stesso ha contribuito a far costruire con una raccolta di fondi. E sarà la bicicletta a farlo entrare nel mondo delle lettere, grazie a un articolo sul ciclismo: circostanza eccezionale in Uruguay, che come ha scritto Jorge Valdano ne Il sogno di Futbolandia, “è uno di quei paesi dove dovrebbero mettere delle porte di calcio alle frontiere: al visitatore sarebbe chiaro che quel paese altro non è che un gran campo di football con l’aggiunta di alcune presenze accidentali: alberi, mucche, strade, edifici”. In un modo diverso la bici instrada sulla via della scrittura un’altra stella sudamericana, il colombiano Gabriel García Màrquez, che a dodici anni sta per essere investito da una bicicletta. Un prete di passaggio gli grida di fare attenzione, di fatto salvandolo, mentre il ciclista cade, e subito dopo aggiunge: “Hai visto il potere della parola?”.

Consigliata dai filosofi

Insomma, andare in bicicletta è un’esperienza capitale per un letterato, come proclama orgoglioso Arthur Bernard Shaw nonostante le cadute, le sbucciature, i lividi, i dolori muscolari e tutti i disastri combinati nei tentativi di imparare ad andare in bici lungo la scogliera di Beachy Head, nel sud dell’Inghilterra: “I miei sforzi fecero ridere i guardiacoste come nessun altro spettatore aveva mai riso ai miei spettacoli”. Comico, nella sua ricostruzione, anche il cozzo tra la sua bici e quella di un altro futuro Nobel, Bertrand Russell, talmente immerso nella riflessione su un problema matematico riguardante lo spazio non euclideo, da essersi dimenticato del consiglio di Arthur Conan Doyle: “Quando il morale è basso, quando la giornata appare buia, quando il lavoro diventa monotono, quando la speranza sta evaporando, monta in bici ed esci in strada a fare un giro, senza pensare ad altro che alla pedalata che stai facendo”.