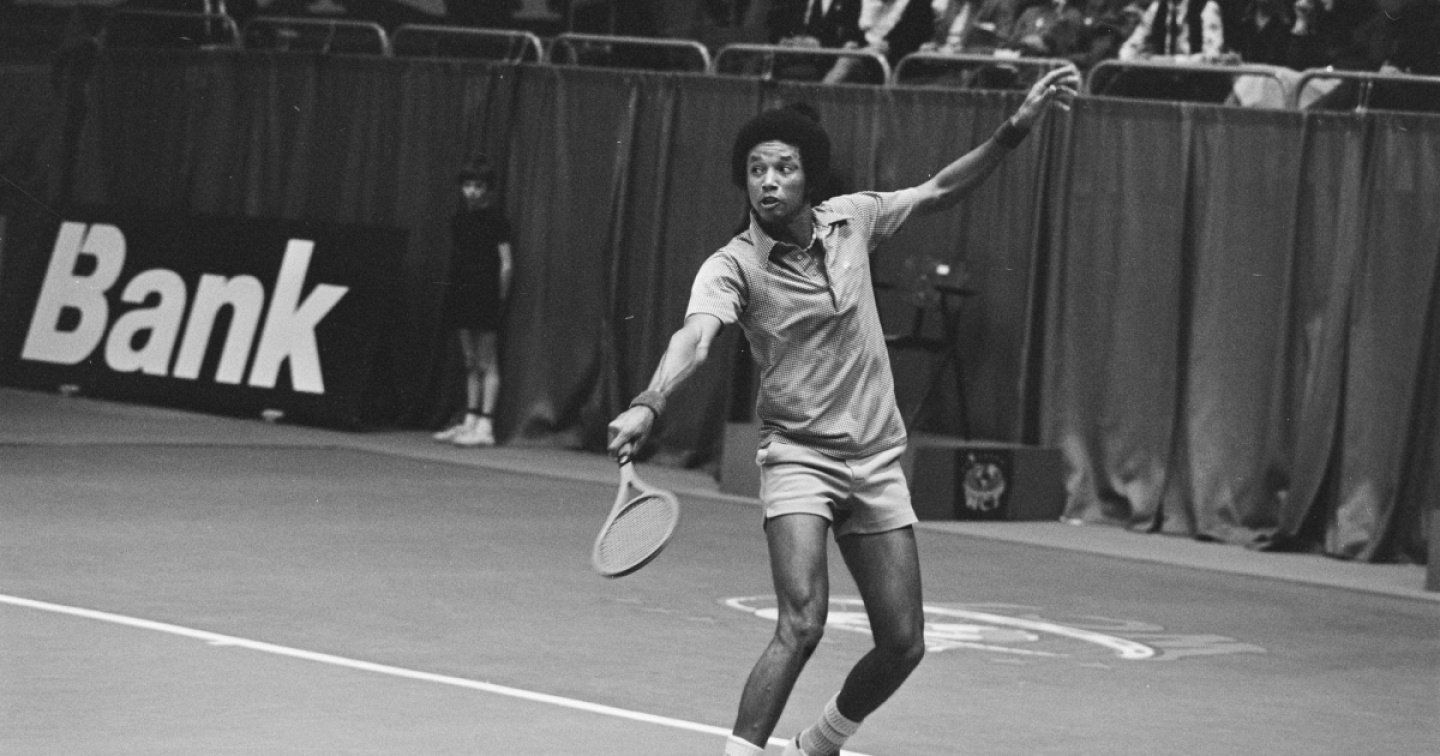

L’esempio di Ashe, trent’anni dopo

Il 6 febbraio del 1993, non ancora cinquantenne, il grande tennista si arrendeva all’Aids, contratto in ospedale dopo un’operazione al cuore

«L’Aids non è stato il peso più assillante della mia esistenza, lo è stato la mia negritudine». Parole pronunciate da Arthur Ashe alla fine del 1992, un paio di mesi prima di morire a causa del terribile virus che aveva contratto tramite una trasfusione di sangue. Erano tempi in cui molti credevano ancora che quella malattia fosse una punizione divina riservata a gay e tossicodipendenti. Arthur non era né una cosa né l’altra, era solo stato sfortunato una volta che, a seguito di una delle operazioni subite per i suoi problemi cardiaci, ricevette del sangue infetto. Fu proprio il suo caso che mostrò al mondo intero che tutti – nessuno escluso – potevano ammalarsi di Aids. E lo sguardo della gente verso ‘la peste del 2000’ cominciò a mutare. Nemmeno l’annuncio di Magic Johnson, che nell’autunno del 1991 aveva detto di avere la stessa malattia, aveva colpito così profondamente la sensibilità collettiva: la star del basket, infatti, pur non essendo omosessuale né drogato, aveva però dichiarato di essere stato con migliaia di ragazze – per lo più prostitute – e dunque agli occhi dei benpensanti era considerato comunque colpevole del destino crudele che gli era toccato. Arthur Ashe, invece, era il ritratto della morigeratezza, e dunque su di lui non gravava alcun disonorevole marchio: e fu dunque inevitabile che il punto di vista collettivo rispetto a una tematica come l’Aids – e alla conseguente morte a 49 anni dell’ex tennista – cominciasse a cambiare radicalmente. La pena maggiore nella vita del campione, a ogni modo, non fu il virus che contrasse in ospedale nel 1988, ma le ingiustizie che dovette subire per via del colore della sua pelle.

Radici

Arthur Robert Ashe Jr. nasce a Richmond, Virginia – la capitale del Sud ai tempi della Guerra civile – dove nel 1943 la segregazione razziale è ancora un dogma. Ai neri quasi tutto viene proibito, e quel poco che possono fare dev’essere svolto, tassativamente, lontano dagli occhi dei bianchi. Compreso giocare a tennis: nell’intero Stato si contano infatti sulle dita di una mano campi e circoli riservati agli afroamericani. In uno di questi club, per arrotondare, lavora come custode serale il padre di Arthur, che durante il giorno si guadagna la pagnotta con lavori da elettricista, falegname, muratore e idraulico. Possiede, come si dice, le mani d’oro: arti forgiati nel metallo prezioso che ha tramandato al figlio, che appena afferrata una racchetta prende a mostrare prodigi. A notarlo quasi subito è il dottor Walter Johnson, ex giocatore di football che ha fondato una lega di tennis riservata ai neri e che dietro il suo studio medico si è fatto costruire un campo da tennis dove invita a giocare i ragazzini più promettenti. Proprio in quegli anni una sua protetta – Althea Gibson – ha fatto così tanta strada da arrivare a vincere un Roland Garros, due Wimbledon e uno Us Open. Era riuscito dunque a dimostrare che gli afroamericani non erano capaci solo di correre e saltare, come si riteneva allora, ma sapevano affermarsi anche in discipline in cui a prevalere sono psicologia e tattica, come il golf e appunto il tennis. Lo aveva fatto con una ragazza, e si mise in testa di ripetere l’exploit con un maschio. E Arthur Ashe pareva proprio l’atleta adatto. Il problema è che, per lungo tempo, negli Stati del sud, non poté misurarsi con rivali bianchi.

Non solo sport

Il ragazzino, intanto, cresce. Dopo la high school nella natia Richmond, si iscrive alla University of California, Los Angeles, lo stesso ateneo dove si era formato Jackie Robinson, il primo nero ad affermarsi nello sport a stelle e strisce, e dove più tardi si laureerà pure Kareem Abdul Jabbar (che ancora si chiamava Lew Alcindor), uno degli atleti maggiormente coinvolti, a cavallo fra gli anni 60 e 70, nelle lotte per la causa afroamericana. Alla Ucla, oltre a studiare, Ashe può continuare a giocare a tennis, e finalmente ha il permesso di farlo senza barriere razziali. «La mia trisnonna fu venduta per una balla di tabacco», disse Arthur, «e mio nonno fu meno libero di mio papà – che era meno libero di me – ma non se ne lagnava. Io sarei stato il primo laureato della mia famiglia, e il primo nero ammesso in uno sport di bianchi». E Ashe si dimostra il più forte di tutti. A 20 anni è il primo nero a essere selezionato nella squadra statunitense di Coppa Davis, mentre a 22 vince il titolo universitario (Ncaa) sia a livello personale sia a squadre. Laureatosi un anno più tardi, entra nel circuito professionistico e, al contempo, serve l’esercito per un biennio, diventando secondo tenente. Nel 1968, a 25 anni, vince gli Us Open. Nelle interviste dopo la premiazione, quando gli chiedono quali siano le sue impressioni a caldo, risponde con amara ironia: «La situazione è molto divertente, il colore della mia pelle mi impedirebbe di diventare socio di almeno sette su otto dei circoli dove gioco i miei incontri».

In prima linea

Lo stesso anno gli viene proibito di prender parte – sempre per via della pigmentazione del suo derma – all’Open di Johannesburg. Inizia così una battaglia contro l’Apartheid: la sua lotta è così seria ed efficace da chiedere e ottenere l’esclusione dalla Coppa Davis per un paio d’anni della Federazione sudafricana. Intanto, contribuisce a fondare l’Atp (Association of tennis Professionals) e continua a cogliere risultati prestigiosi: nel ’68 vince coi suoi compagni la Davis, due anni più tardi trionfa all’Australian Open e nel 1975 firma a Wimbledon il suo terzo Slam e la sua vittoria più prestigiosa e inaspettata: sconfigge infatti in finale l’astro nascente Jimmy Connors, il suo connazionale più giovane di dieci anni e considerato imbattibile. Ashe gioca palle corte e lente che mettono in difficoltà il potentissimo avversario, che non sa come rispondere, va in confusione e finisce per perdere un incontro in cui esperti e bookmaker lo davano strafavorito (Ashe era dato 7 a 1). Il gentleman Arthur, cresciuto nell’America segregazionista, si impone dunque sull’erba londinese, il torneo organizzato da uno dei circoli più esclusivi in assoluto. Su quel memorabile incontro, più di un romanziere, in tutto il mondo, volle scrivere un libro, proprio perché non si trattò di un semplice evento sportivo. Fama e gloria non lo protessero però dal razzismo: una volta Ilie Nastase lo chiamò negro così tante volte nel corso di un match da indurlo a raccogliere le sue racchette e ad abbandonare il campo benché fosse in netto vantaggio sul rumeno.

Il suo grande cuore perse qualche colpo

Ormai divenuto simbolo della lotta per i diritti civili e dell’emancipazione afroamericana, Arthur Ashe giocò a buoni livelli fino a 36 anni, quando fu vittima di un infarto che lo costrinse a lasciare i campi. Divenne capitano statunitense di Coppa Davis e giornalista – mai banale – per Time e commentatore per Abc Sports. Nel 1983 subì un altro attacco cardiaco, che lo obbligò a entrare e uscire di continuo dagli ospedali, dove come detto contrasse per un tragico destino il virus che lo avrebbe portato alla tomba nemmeno cinquantenne, il 6 febbraio di trent’anni fa. Già icona di molte battaglie, una volta che Usa Today scoprì e rivelò al mondo la sua malattia nell’aprile del 1992 si fece portavoce pure dei malati di Aids e delle loro rivendicazioni. Sapeva da quattro anni di essere malato, ma aveva preferito tenere nascosta la notizia, temendo di essere vittima di chissà quali congetture e illazioni. Una volta svelato il suo segreto, però, si spese senza riserve per la causa di moltissime vittime sconosciute e dunque senza voce.

Il lascito

Così lo volle ricordare, alla notizia della sua morte, uno dei maggiori cantori del tennis, vale a dire Gianni Clerici, che lo conosceva molto bene: «Ho voluto bene ad Arthur Ashe, perché altro non si poteva fare. Un negro che difendeva i diritti suoi e dei suoi fratelli senza urlare né rompere vetrine, a bassa voce, come accadeva in altri tempi alla Camera dei Lord. Un negro che faceva massima attenzione a vestirsi di candide flanelle, e una volta che un suo sponsor lo costrinse al blu mi disse indignato che non avrebbe rinnovato il contratto. Un gentleman, e cioè un uomo di animo gentile. Proprio a lui doveva toccare una trasfusione di sangue infetto di Aids. Proprio lui doveva essere denunciato su un quotidiano da un suo corazziale che ancora scrive, senza vergogna, a pochi metri da me. L’ultima volta che l’abbracciai, Arthur, mi parve di tenermi stretto un sacco vuoto».

Ashe rimane ancora oggi il solo maschio nero – insieme al francese Yannick Noah – ad aver vinto nei tornei più importanti del circuito. E nel modo seguente ne parlò a sua volta l’immensa Martina Navratilova, un’altra che sostenne – e conduce tuttora – non poche battaglie: «Ha combattuto per la sua vita e per quella degli altri. Un uomo meraviglioso che ha saputo andare oltre il tennis, la sua razza, la sua nazionalità e la sua religione per cambiare e migliorare il mondo». Pare un’esagerazione, ma Ashe il mondo lo cambiò davvero, tanto che Nelson Mandela – appena uscito dalla sua lunghissima carcerazione – lo volle incontrare immediatamente per ringraziarlo di quanto aveva fatto per i sudafricani e per i neri di tutto il pianeta. Nel suo pudore, Arthur Ashe non credeva di aver modificato addirittura il corso della Storia, ma era comunque conscio di quanto avesse fatto per il tennis, tanto che un giorno ebbe a dire: «Campione è chi lascia il suo sport migliore di quando ci è entrato, e questo forse a me è davvero successo».