La sinfonia di Van Rijthoven, l’ultimo degli outsider

L’olandese non aveva mai vinto, in 7 anni, un incontro di un torneo Atp, domenica ha battuto l’attuale numero 1 Medvedev trionfando a Hertogenbosch

La sinfonia di Van Rijthoven, l’ultimo degli outsider

La sinfonia di Van Rijthoven, l’ultimo degli outsider La prima sinfonia di Van Rijthoven magari sarà anche l’ultima, o magari no. Di sicuro resterà la più incredibile e inattesa. Lunedì scorso, quando il tennista olandese si è svegliato per andare a giocare il primo turno del torneo di Hertogenbosch, non aveva ancora vinto una singola partita in un tabellone principale del circuito Atp.

Tim Van Rijthoven ha 25 anni, non proprio un ragazzino agli esordi. Era passato professionista nell’ormai lontano 2015 raccogliendo solo una serie di delusioni, infortuni, ripetute eliminazioni nei turni di qualificazione dei grandi tornei e qualche exploit nel circuito Challenger, la serie B del tennis mondiale. Appena metteva piede sull’ultimo gradino veniva ricacciato giù. Una specie di maledizione fiabesca, paragonabile a quella di chi riesce ad arrivare sull’uscio del grande ballo senza mai riuscirvi a partecipare.

Domenica Van Rijthoven ha sconfitto nella finale di uno dei più noti tornei sull’erba nientemeno che l’attuale numero 1 della classifica mondiale, il russo Danil Medvedev, uno che – per capirci – ha vinto gli Us Open dello scorso anno battendo Novak Djokovic (negandogli il Grande Slam), alzato la Coppa Davis, raggiunto due finali consecutive degli Australian Open. A febbraio, il russo era anche diventato per la prima volta il numero 1: primo estraneo a occupare il trono che, dal 2004, era diventato un affare di famiglia tra i Big Four (Federer, Nadal, Djokovic e Murray).

L’esultanza di Van Rijthoven (Keystone)

Dall’alto della sua classifica, a Hertogenbosch, Medvedev aveva potuto perfino saltare il primo turno. Van Rijthoven, che nella stessa graduatoria si trovava al numero 205, non avrebbe nemmeno avuto lo status per giocare il torneo senza passare dalle qualificazioni. A portarlo al primo turno è stata una wild card, una specie di jolly che gli organizzatori si tengono per dare spazio a stelle decadute e ai tennisti di casa. Van Rijthoven, nato a, Roosendaal, a 70 chilometri dal tennis club di Hertogenbosch, è stato uno dei tre fortunati olandesi a ricevere il jolly e saltare la fila, ritrovandosi direttamente nel tabellone principale. Gli altri due sono usciti subito, lui – invece – ha sconfitto (seppur con estrema fatica, con un doppio tiebreak) il non irresistibile australiano Ebden e anche la sua personale maledizione.

Più che proibitivo, il suo percorso pareva impossibile: comprendeva l’americano Fritz (numero 13 al mondo) al secondo turno e il canadese Auger-Aliassime in semifinale, numero 9 Atp e uno dei pochi "erbivori" rimasti nel circuito. Van Rijthoven, come reso invulnerabile dall’incantesimo spezzato con la prima vittoria, contro ogni pronostico sbaraglia tutti fino al mostro finale, Medvedev, che viene annichilito con un netto 6-4 6-1.

Nel tennis, come in tutti gli sport, non sono mai mancate le sorprese, ma da non vincere mai ad alzare un trofeo nel giro di una settimana ce ne corre.

Goran Ivanisevic quasi in lacrime dopo il trionfo a Wimbledon 2001 (Keystone)

La wild card più famosa della storia del tennis resta quella concessa, nel 2001, a Wimbledon al croato Goran Ivanisevic, uno che sapeva vincere, ma nel tempio inglese si era dovuto inchinare per tre volte in finale. Nel 1999 iniziò ad avere guai a una spalla: un problema per un atleta d’alto livello, un grosso problema per un tennista, un problema enorme per chi – come lui – dipendeva quasi esclusivamente dal servizio. Dall’alto del suo metro e 93 poteva tirare bolidi per 5 set di fila se ce ne fosse stato bisogno (suo il record di ace in una sola stagione: 1477), ma in quel periodo Ivanisevic non riusciva più a rimettere in piedi il suo tennis, arrivando nel 2000 a un tabellino molto più a simile a quelli fin qui registrati da Van Rijthoven, con 11 sconfitte nei primi turni. Quando arrivò la wild card per Wimbledon i bookmaker quotavano la sua vincita 150-1, che tradotto in parole sarebbe un "praticamente impossibile". A peggiorare il quadro la sconfitta al torneo-test del Queen’s, l’ultimo prima di Wimbledon, in cui Ivanisevic venne subito fatto secco dall’italiano Caratti, uno che sull’erba inglese non era mai andato oltre il secondo turno.

Ivanisevic però risorge e vince Wimbledon mettendo in fila tennisti più giovani – e teoricamente (almeno in quel momento) più forti di lui – tra cui Roddick, Safin e Henman, sconfiggendo in finale un superspecialista come l’australiano Rafter.

Anche la belga Clijsters è riuscita a portare a casa uno Slam con in mano una wild card. Gli Us Open del 2009, vinti dopo essere diventata mamma: non accadeva dal 1980. Una situazione talmente inusuale da far tirare fuori al New York Times l’iconico titolo "The Mother of all the Comebacks" ("La Madre di tutti i ritorni").

Successi inattesi, quelli di Ivanisevic e Clijsters, ma pur sempre di campioni conclamati. Lo scorso anno invece, la finale femminile degli Us Open è stata tra due teenager semisconosciute, la canadese Leylah Fernandez e la britannica Emma Raducanu. Mentre le teste di serie rotolavano una dietro l’altra, ghigliottinate dalle avversarie, le due avanzavano nel tabellone fino alla vittoria della meno prevedibile a inizio torneo, Raducanu, partita addirittura dalle qualificazioni. Mai accaduto prima.

Emma Raducanu con la coppa dopo gli Us Open 2021 (Keystone)

Tra gli appassionati di tennis molti ricordano partite choc, come la sconfitta di Federer a Wimbledon 2013 contro l’ucraino Stakhovski (ritiratosi a inizio anno e ora soldato al fronte), quella di Nadal contro Söderling al Roland Garros 2009 e di Serena Williams contro l’italiana Vinci alla semifinale degli Us Open 2015, ma nessuno di loro arrivò ad alzare il trofeo.

Diversa e con un lieto fine è la storia di Michael Chang, ancora oggi il più giovane vincitore di uno Slam maschile a 17 anni e 110 giorni. Epica è rimasta la sua partita a Parigi contro l’algido Ivan Lendl, un ottavo di finale che sembrava perso (sotto di due set) e poi vinto grazie a una strategia apparentemente folle che invece finì col far impazzire l’avversario: una serie di colpi controintuitivi e quasi amatoriali, compresa la fantomatica "battuta da sotto", di solito riservata ai principianti e quasi oltraggiosa in un tempio del tennis. Superato Lendl, Chang avanzò fino a sconfiggere in finale un’altra leggenda come Stefan Edberg. Il Roland Garros 1989 rimarrà il primo e ultimo Slam nella bacheca di Chang.

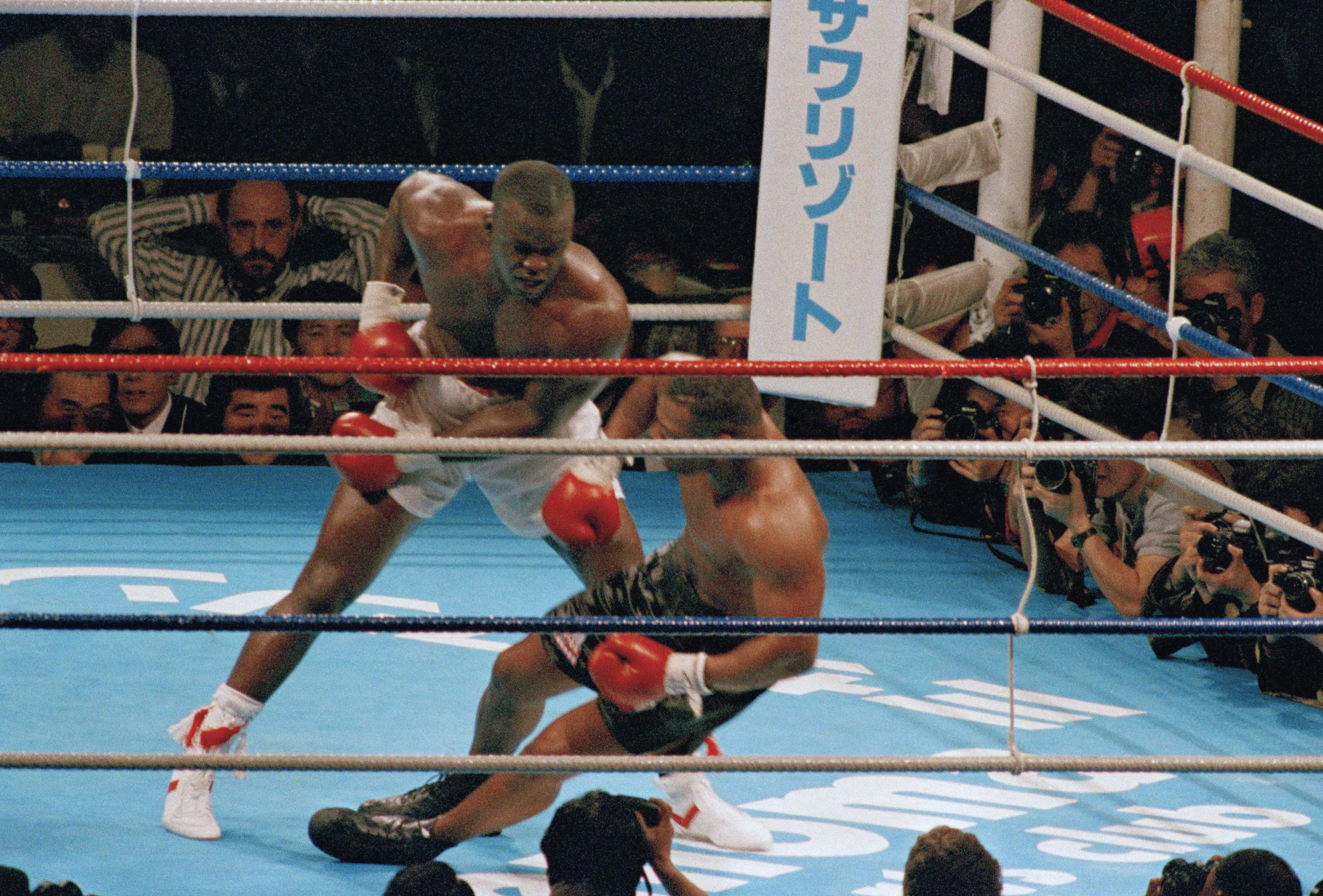

Ma di vittorie e sconfitte impossibili è piena l’intera storia dello sport, che di queste imprevedibili stramberie si nutre per ingigantire un’epica che i soli e soliti successi dei favoriti non le garantirebbero. Nel 1990 fece scalpore la sconfitta di Mike Tyson contro il misconosciuto Buster Douglas, l’ennesima vittima sacrificale che seppe invece ribellarsi al suo destino (ma c’è chi dice che dietro ci fosse un giro di scommesse ultramilionario, Douglas era quotato 42-1), così come resta inspiegabile il fallimento della leggenda sovietica del salto con l’asta Sergey Bubka alle Olimpiadi di Barcellona ’92: campione olimpico e del mondo in carica, autore degli ultimi 14 record del mondo (l’ultimo due mesi prima dei Giochi), Bubka fallì la misura d’ingresso a 5,70 metri, non contento chiese di alzare l’asticella al terzo e ultimo tentativo a 5,75: non la superò, lasciando spazio alle medaglie a un gruppo di comprimari, salvo poi rifare il record del mondo in un meeting di Padova, a Olimpiadi appena concluse.

Buster Douglas mette a tappeto Mike Tyson (Keystone)

Un altro inatteso tonfo sovietico fa ormai parte del racconto rambesco e rockyano con cui lo sport americano rappresenta se stesso: si tratta della partita decisiva delle Olimpiadi di Lake Placid 1980, quando la squadra statunitense, imbottita di giocatori dei college, sconfisse gli strafavoriti con addosso la maglietta Cccp. Nacque un soprannome, per quell’incontro, che divenne anche un film: "Miracolo sul ghiaccio".

I miracoli sportivi agli americani piacciono particolarmente. Dopo oltre un secolo, infatti, in America si parla ancora dei "Miracle" Braves, la squadra di baseball di Boston che nel 1914 passò metà campionato all’ultimo posto, salvo iniziare a vincere e non smettere più, strapazzando nella finale delle World Series i favoritissimi Philadelphia Athletics per 4-0.

Anche il judo ha la sua storia di wild card, quella della nordcoreana Kye Sun Hui, che nella finale dei pesi ultraleggeri delle Olimpiadi di Atlanta ’96 sconfisse la leggenda giapponese Ryoko Tamura. Quest’ultima arrivava da 84 vittorie consecutive, mentre l’atleta coreana aveva 16 anni, era entrata nella competizione solo grazie a un invito del Cio e non aveva mai gareggiato fuori dal suo Paese.

La storica vittoria degli Usa sull’Urss a Lake Placid (Keystone)

Il calcio, con la sua popolarità e i punteggi bassi che favoriscono tutti i Davide che vogliono sfidare Golia, è lo sport che ha dato più visibilità a certi successi al limite dell’inspiegabile. Il caso più eclatante resta quello degli Europei del 1992, vinto da una squadra, la Danimarca, che nemmeno si era qualificata per giocarli. Ripescati a pochi giorni dal torneo dopo la squalifica della Jugoslavia in guerra, i danesi riuscirono nell’impresa di eliminare francesi, olandesi e tedeschi e alzare la coppa. Dodici anni dopo, a Euro 2004, fu la Grecia, una squadra con ancor meno talento, a uscire vincitrice giocando un catenaccio d’altri tempi. Un mix di bravura nel difendere, fortuna e suicidi sportivi altrui li portò sino alla finale, dove sconfissero il Portogallo padrone di casa con un risultato quasi ovvio visto il loro modo di giocare: 1-0.

L’ultima favola calcistica è quella del Leicester City, che nel 2016 si laureò campione d’Inghilterra contro ogni pronostico. La quota dei bookmaker era talmente alza a inizio stagione (5’000-1), che quando si cominciò a capire che la squadra poteva conquistare il titolo, le agenzie di scommesse si offrirono di pagare quote ridotte ai teorici vincitori prima ancora che finisse il campionato pur di limitare il danno economico. Qualcuno accettò, sbagliando. Due anni prima il Leicester era nella serie B inglese, l’anno precedente si salvò con un rimonta nelle ultime giornate. Lo stesso allenatore Ranieri parlava di salvezza fino a oltre metà stagione: quello, d’altronde, era l’obiettivo che la proprietà gli aveva chiesto.

La festa del Leicester dopo la vittoria della Premier League (Keystone)

In questa lista non si può non nominare Steven Bradbury, il pattinatore australiano di short track la cui storia è talmente assurda che a inventarla e metterla in scena non sarebbe risultata credibile. Dopo un infortunio che gli fece rischiare la vita (una lama di un avversario gli recise l’arteria femorale, perse 4 litri di sangue ed ebbe bisogno di 111 punti di sutura e 18 mesi di riabilitazione), il suo momento arrivò alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City, nel 2002, quando entrò nella semifinale dei 1’000 metri grazie a una squalifica di chi l’aveva battuto. In netto ritardo durante la semifinale assistette alla caduta di tutti quelli che lo precedevano. Quell’ecatombe gli permise di arrivare in finale, dove accadde la stessa cosa: tutti giù per terra, tranne lui, che arriva in ritardo, ma almeno arriva. Medaglia d’oro.

Ora in Australia c’è un’espressione dedicata a lui: "Doing a Bradbury" ("Fare un Bradbury"), ovvero vincere in modo clamoroso e inatteso. Chissà se in inglese c’è già un modo per dire "vincere tutto senza aver mai vinto nulla prima". "Doing a Van Rijthoven" potrebbe funzionare.

L’incredibile oro di Steven Bradbury ai Giochi invernali del 2002 (Keystone)