Lula e le 50 sfumature di nero

La vittoria del Pt in Brasile non deve farci dimenticare che l’estrema destra sta conquistando un solido spazio ideologico globale

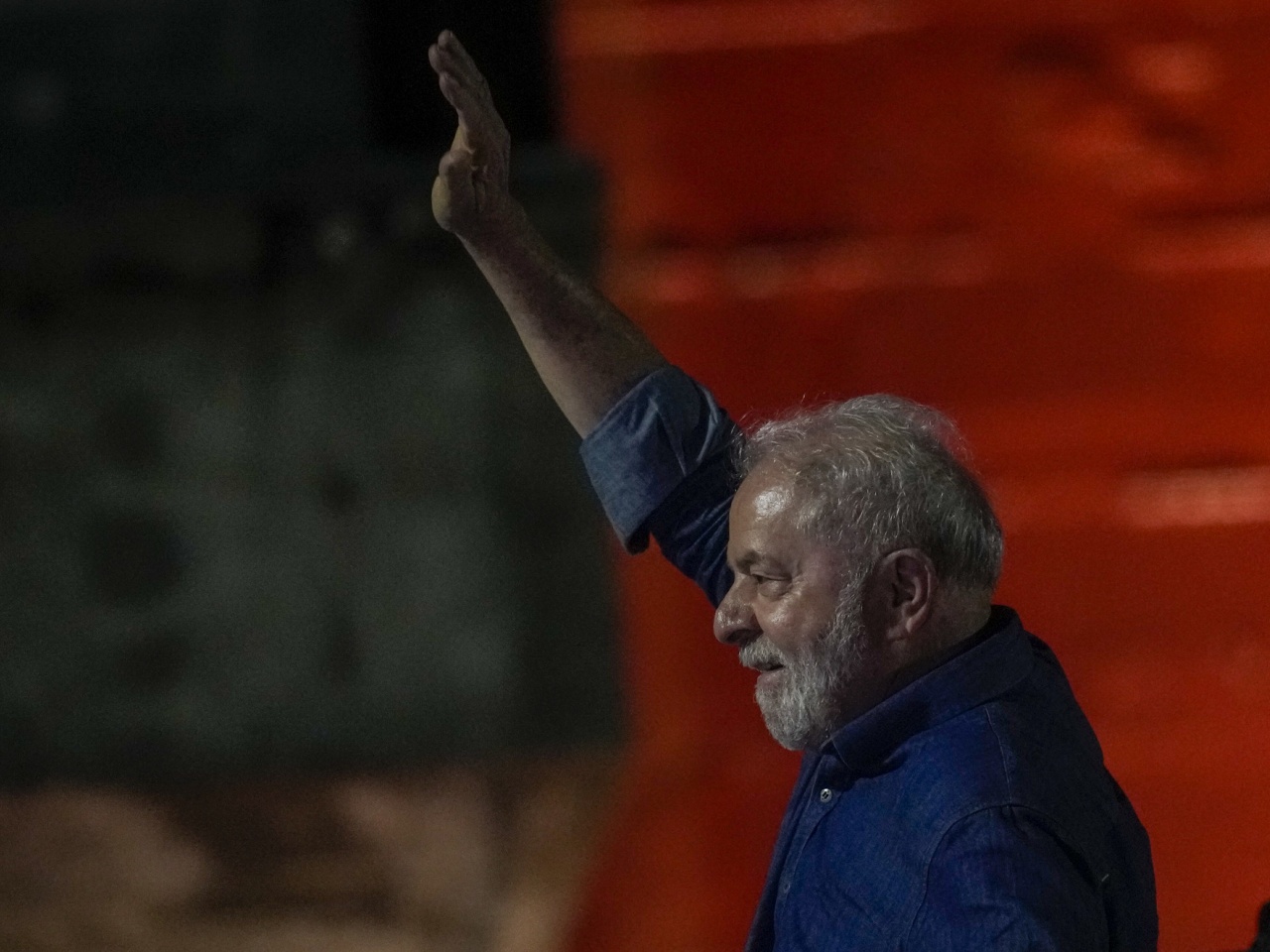

- Luiz Inácio Lula da Silva vince, superando sul filo di lana Jair Bolsonaro

- Dopo il Messico (Obrador), il Cile (Boric), il Perù (Castillo) e la Colombia (Petro), il Brasile conferma così il trend continentale favorevole al centrosinistra

Ce l’ha fatta, anche se solo per il rotto della cuffia. Luiz Inácio Lula da Silva vince, superando sul filo di lana Jair Bolsonaro e sono in molti, nei quattro angoli della terra, a tirare un grande sospiro di sollievo. Che nelle urne del Brasile si giocasse in parte il nostro futuro, lo si è ripetuto più volte: la devastazione dell’Amazzonia, che concentra un quinto della biodiversità globale, ha conosciuto negli ultimi anni una micidiale accelerazione. Deforestazione massiccia (cancellata sotto Bolsonaro una superficie paragonabile a quella della Svizzera), ecocidio su vasta scala oltre alle violazioni dei diritti umani, e alla dilagante sopraffazione politica e sociale. Dopo il Messico (Obrador), il Cile (Boric), il Perù (Castillo) e la Colombia (Petro), il Brasile conferma così il trend continentale favorevole al centrosinistra. Eppure, se l’esito delle presidenziali non può che rallegrarci per i suoi risvolti ambientali e sociali, il margine risicato della vittoria di Lula solleva non poche inquietudini. Come è possibile che la metà dei brasiliani abbia sostenuto un personaggio tanto pernicioso? Si può snidare qualche spiegazione nella corruzione che aveva contrassegnato i due mandati di Lula (lo scandalo delle tangenti Petrobras che lo ha coinvolto, mandandolo per 590 giorni dietro le sbarre, prima della scarcerazione per vizio di forma) e sulla quale ha imbastito la sua campagna Bolsonaro; si può pure certamente ricordare il ruolo crescente delle correnti religiose pentecostali ultraconservatrici che hanno creato reti sociali nelle comunità più povere e di fronte alle quali il presidente uscente si è presentato come l’incarnazione del bene contro "il diavolo che avrebbe chiuso tutte le Chiese". Non a caso Bolsonaro si era fatto ribattezzare in una cerimonia ben pubblicizzata nelle acque del Giordano, in Israele. Si può infine sottolineare il peso delle lobby dell’agrobusiness. Tutto giusto. Ma non basta. Perché gli elettori hanno avuto il tempo sia di confrontarsi con la personalità del presidente-candidato di estrema destra, sia di verificare l’impatto devastante della sua politica. Razzista, sessista, adepto del culto della violenza, negazionista sull’ambiente, amico e ammiratore dei peggiori nemici della democrazia, da Vladimir Putin a Donald Trump. La sua coalizione conta oggi più deputati al Congresso di quella del neoeletto presidente. Ogni fenomeno storico è unico, non si ripete tale e quale. Filologicamente dunque il fascismo, di cui tanto si parla di questi tempi, è morto e sepolto. Ma come scriveva il grande studioso Zeev Sternhell, ritroviamo una sua continuità nei movimenti di estrema destra che promuovono un nazionalismo esacerbato, una visione tribale della nazione, un disprezzo per il liberalismo e il marxismo, la negazione dei valori ereditati dalla Rivoluzione francese. Bertolt Brecht sosteneva che "il ventre dove è nata la bestia immonda è sempre fecondo". Verosimilmente facilitata dalla comunicazione immediata, lapidaria e brutale dei social, ma pure dalla crisi delle democrazie liberali, l’estrema destra con tutte le sue sfumature, dall’Italia alla Svezia, dagli Stati Uniti alla Russia (il putinismo è erede del fascismo panslavista) sta conquistando un solido spazio ideologico globale che la vittoria di Lula in Brasile – come precedentemente di Macron in Francia (contro Marine Le Pen) – non deve farci dimenticare.