Scalfari nel bene e nel male

Ci mise sempre la faccia. Come Montanelli: due maestri di cui il giornalismo italiano sembra aver ereditato solo il narcisismo e l’autoreferenzialità

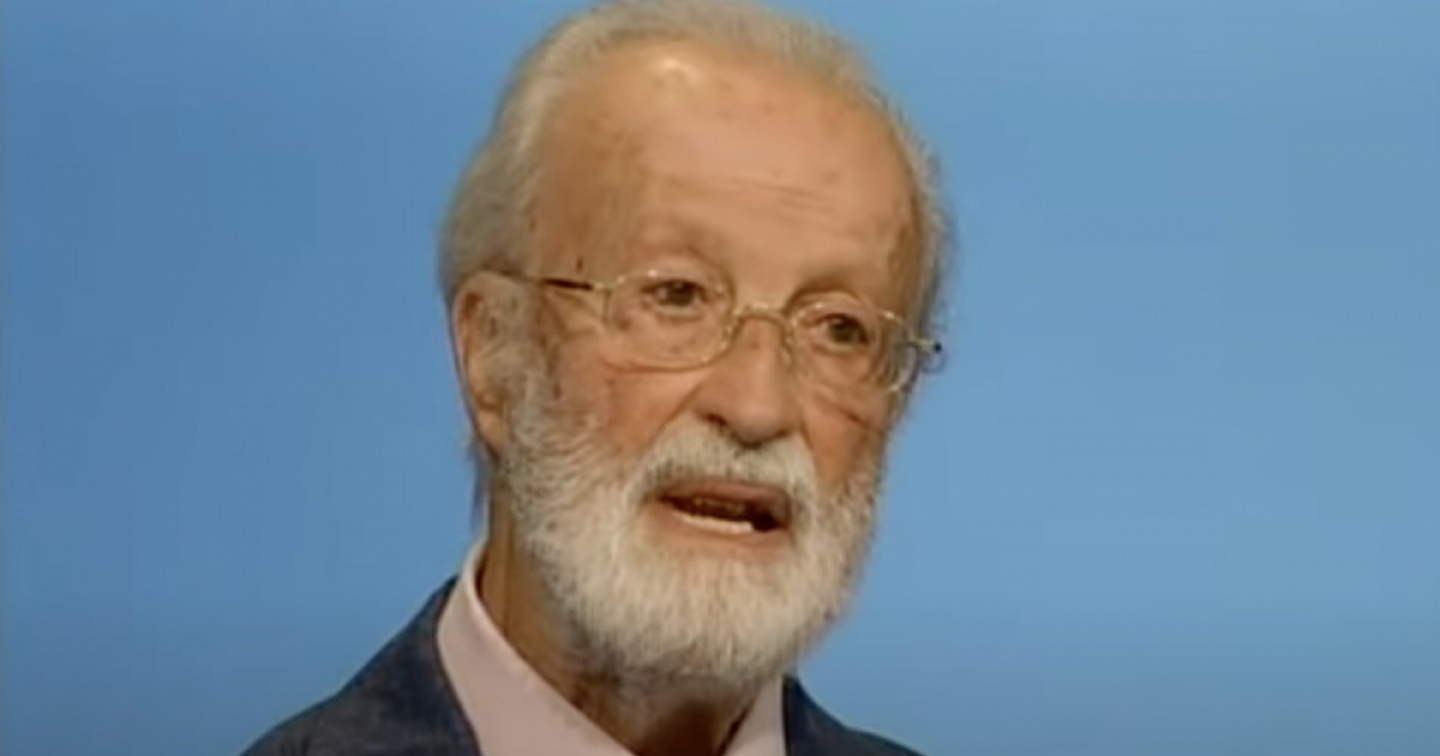

"Caro X, il tuo pezzo di ieri è nettamente inferiore alla tua capacità e all’importanza del fatto di cronaca che ti è stato affidato… Fin dalle prime righe il servizio deve portare il lettore al centro dell’atmosfera di quanto è accaduto. Ha bisogno di una prosa adeguata. Di una descrizione dei personaggi da far rivivere sulla pagina, con i loro sentimenti, le loro angosce, i loro dolori, la loro violenza… Fare il cronista non è un mestiere facile, richiede spessore umano, intuito, rapidità, cultura": così Eugenio Scalfari, scomparso oggi a Roma all’età di 98 anni, rampognava un redattore nel 1980. Barbapapà, come lo chiamavano i colleghi più giovani, usava pungolare i suoi giornalisti, non soltanto i più inesperti, con brevi e inappuntabili note scritte, che si rivelavano dure e insieme affettuose lezioni di giornalismo. In altre occasioni i rilievi, contenuti in tremendi ordini di servizio, erano rivolti all’intera redazione, soprattutto nei primi anni di Repubblica (fondata nel 1976), quando il break even sembrava un obiettivo irrealistico.

Le difficoltà iniziali non spaventarono mai Scalfari, che dopo le esperienze al Mondo di Mario Pannunzio, all’Europeo di Arrigo Benedetti e all’Espresso aveva idee molto chiare su come realizzare e far decollare un nuovo quotidiano di rilievo nazionale nell’Italia degli anni 70, agitata da tensioni sociali, crisi economica e terrorismo in un contesto politico e mediatico bloccato. Innanzitutto, il pubblico di riferimento, che non si sentiva rappresentato dalla tradizionale stampa di sinistra e che il Corriere della Sera diretto da Piero Ottone non era riuscito a intercettare: una borghesia intellettuale, laica e progressista che opponeva all’immobilismo democristiano e alla demonizzazione comunista dell’iniziativa privata un socialismo liberale ispirato al Partito d’Azione, al Partito Radicale degli anni 50 e all’ala moderata del Partito Socialista.

E poi i contenuti: anticipando la tendenza alla settimanalizzazione dei quotidiani, Scalfari preferì all’asettica cronaca una lettura critica dell’accaduto, contestualizzato nello scenario politico, economico e sociale che lo aveva determinato. Con la conseguenza, che è sempre stata il grande limite del suo modo di fare giornalismo, che i fatti non risultavano mai separati dalle opinioni: in questo modo si attuava il programma pedagogico, non a torto contestato dai detrattori, di formare, più che di informare, i lettori di un quotidiano che ambiva a recitare un ruolo politico. E infine quell’inclinazione al libertinaggio intellettuale: un’attitudine tra lo snobismo e la guasconeria, con ampia facoltà di contraddirsi, che portò Scalfari a decisioni innovative, come quando affidò la critica televisiva a Beniamino Placido, un folletto shakespeariano, o come quando rinnegò il disegno originario di un giornale privo di pagine sportive ingaggiando firme sensazionali, autentici artisti della parola come i tre Gianni (Brera, Clerici, Mura).

Il libertinaggio fu ancora più evidente e spregiudicato nelle scelte politiche, non sempre felici: l’adesione al Psi, di cui fu anche deputato in Parlamento, e la successiva furiosa opposizione a Bettino Craxi, il sostegno al Pci e la non meno fallimentare sbandata per Ciriaco De Mita. Ma anche sbagliando cavallo Scalfari ci mise sempre la faccia, come, sulla sponda opposta, Indro Montanelli: due maestri di cui il giornalismo italiano sembra aver ereditato solo il narcisismo e l’autoreferenzialità.