Torce umane tibetane contro l’indifferenza internazionale

La politica repressiva cinese nei volti di chi è morto, nelle parole di un monaco. ‘Bambini tibetani nei collegi cinesi, così si cancella una cultura’

Torce umane tibetane contro l’indifferenza internazionale

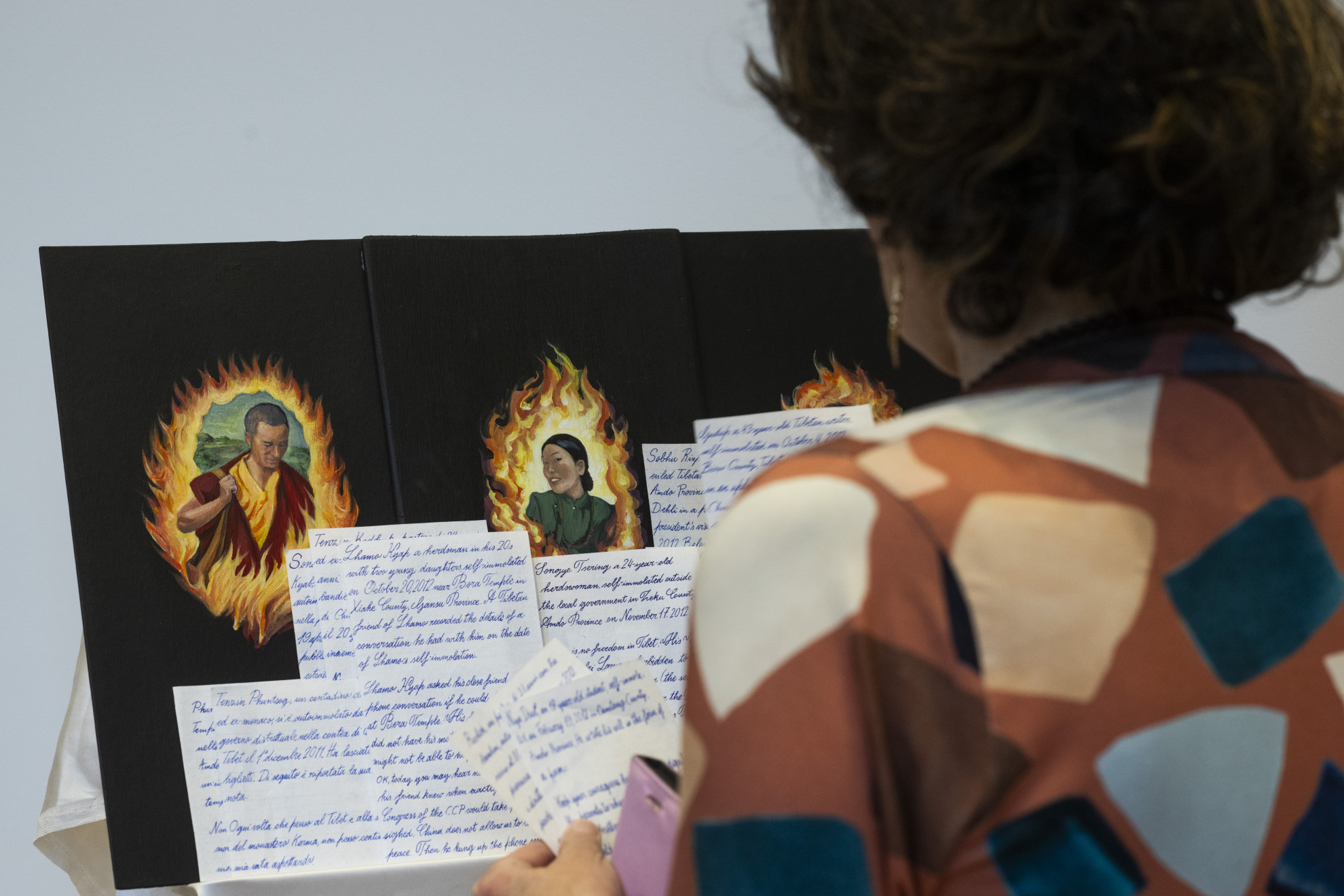

Torce umane tibetane contro l’indifferenza internazionale Tenzin, Dawa, Sangye, Tennyi, Yeshi, Lhamo, Tamdrin, Tashi, Atse… Donne, uomini, giovani e meno giovani, monaci, monache, anche star della musica. Centinaia di volti, avvolti dalle fiamme. Vedere i loro ritratti, accostati uno dopo l’altro, in una interminabile fila, fa riflettere sull’abisso della disperazione di 168 tibetani che si sono autoimmolati (o hanno tentato di farlo) in Tibet dal 2009 a oggi per protestare contro 65 anni di una feroce politica repressiva di Pechino nei confronti della loro cultura, della loro lingua, dei loro costumi. Torce umane che bruciano per spezzare l’indifferenza generale di un mondo che dimentica velocemente, per sollecitare l’impegno internazionale davanti a questa tragedia. ‘Fiamme nel silenzio’ è il titolo della mostra dell’artista spagnolo Pau Nubiola alla rassegna culturale ‘# TIVEDO – Sharp Eyes on China’ in corso negli spazi dell’ex Asilo Ciani a Lugano (fino a sabato 24), voluta dalla Fondazione diritti umani e realizzata in collaborazione con vari partner. «Dietro ogni volto c’è una storia, tutti questi volti dovrebbero farci riflettere sulla tragedia tibetana e il mancato rispetto dei loro diritti umani», ci spiega Nubiola. La mostra è a Lugano anche grazie all’associazione per l’amicizia svizzero-tibetana, la più grande ONG in Svizzera per i tibetani impegnata dal 1983 per il loro diritto all’autodeterminazione.

L’artista spagnolo Pau Nubiola

«Ho tanti amici tibetani, da tempo mi interesso alla loro cultura. Ogni volta che un tibetano si autoimmolava ne restavo sconvolto, così ho deciso di fare un ritratto per ciascuna vittima, per mostrare al mondo questa tragedia», ci racconta. Una sofferenza portata oltre il limite umanamente sopportabile. «Ci sono paesani, commercianti, monaci e monache di tutte le età, studenti, scrittori, madri e nonni. Accomunati dal bisogno disperato di raccontare, con un gesto estremo, la sofferenza di vivere sotto l’occupazione cinese. In Tibet non c’è libertà di espressione per i tibetani. Chi protesta viene imprigionato e fatto scomparire. L’autoimmolazione non fa parte della loro cultura. È disperazione», precisa l’artista di Barcellona. Ci sono anche le loro lettere: “Non posso continuare la mia vita aspettando”, ha scritto un contadino 41enne, che si è autoimmolato il 1º dicembre 2011.

Ti-Press

Le lettere di chi si è immolato per la libertà

Mentre parliamo guardiamo i ritratti, una storia l’ha colpito particolarmente. Ci fermiamo davanti all’immagine di un giovane sorridente. Sotto c’è il nome, Tsewang Norbu. Era il 25 febbraio 2022 quando il popolare cantante tibetano di 26 anni si è dato fuoco davanti al Palazzo del Potala a Lhasa. A seguito delle proteste contro il governo cinese in Tibet, sono scattate maggiori restrizioni e repressioni con una censura quasi completa. «Norbu era l’Eros Ramazzotti del Tibet. La sua morte è stata uno shock per l’intera comunità. La sua esistenza è stata cancellata dalla rete. È come se non fosse mai esistito. Le sue canzoni nel Tibet occupato non si trovano più».

Ti-Press

La mostra è stata anche in India a Dharamsala dove risiede il capo spirituale tibetano, il Dalai Lama: “Si è avvicinato un uomo in lacrime. Mi ha ringraziato per mantenere viva la memoria di chi si è autoimmolato. Poi mi ha indicato il ritratto di suo cugino. È stato commovente».

Genocidio linguistico che inizia all’asilo

Come Pechino stia usando le scuole materne residenziali governative, in stile militare, per cancellare la cultura tibetana, l’ha spiegato il dottor Gyal Lo. In collegamento per una delle tante conferenze in programma, il sociologo dell’educazione (uno dei massimi esperti delle politiche cinesi di assimilazione e istruzione in Tibet), ha parlato di educazione forzata, dell’uso dell’istruzione come campo di battaglia per ottenere il controllo politico. «Separano i bambini dalle loro famiglie, li incanalano in scuole residenziali dove apprendono solo il mandarino. Questi bimbi non sanno più parlare la loro lingua madre, prendono le distanze dalla loro identità tibetana, allontanandosi emotivamente dai loro genitori. Un genocidio linguistico e culturale che inizia dentro le famiglie tibetane», ha spiegato. Si stima che un milione di bambini tibetani (dai 4 ai 18 anni) sia in questi collegi cinesi: «In alcuni casi gli scolari vedevano le loro famiglie una volta ogni sei mesi. I dormitori, i campi da gioco, gli uffici degli insegnanti erano pesantemente sorvegliati», ha anche scritto l’attivista tibetano sul New York Time lo scorso settembre, riassumendo tre anni di ricerche sul campo.

Costruire e dissolvere

Soffre anche chi è riuscito a scappare dal Tibet, come Ghesce Lobsang Soepa. Con un altro monaco, a Lugano, sta facendo un mandala di sabbia (sabato alle 15 verrà dissolto e ai presenti sarà distribuita della sabbia come augurio di buona fortuna). Questo rituale rappresenta la ciclicità del costruire e del dissolvere, dell’impermanenza di tutto ciò che ci circonda a cui non vale la pena attaccarsi troppo.

Ti-Press

Diversi giorni di lavoro e poi si dissolve

Il monaco è scappato dal Tibet nel 1993, allora aveva 23 anni. “Come tibetano non potevo studiare la nostra filosofia. Sono riuscito a scappare, a piedi, ho camminato per un mese attraverso l’Himalaya. In un grande monastero in India ho potuto continuare gli studi con maestri tibetani”. Ghesce è un titolo, come il dottorato, in filosofia buddista, significa essere un docente con alle spalle oltre 25 anni di studi. È monaco residente e guida spirituale da 12 anni all’associazione Tso Pema di Roma. Ci spiega che il mandala è considerato il tempio del Buddha a cui è dedicato. Questo è per Tara, una divinità femminile. “Porta pace, amore, aiuto per tutti gli esseri senzienti nel bisogno, aiuta a sciogliere malattie, guerre e sofferenze di ogni tipo”.

Ti-Press

Il mandala è considerato il tempio del Buddha a cui è dedicato.

Quattro giorni di lavoro e poi il mandala viene dissolto. Ci spiega: “Tutto è impermanente, tutto cambia; si crea e si distrugge come il mandala. Il messaggio è quello di vivere senza troppo attaccamento, alle persone, agli oggetti, alle situazioni. Un’attitudine mentale che favorisce serenità”. Basta guardarci attorno per capire quanta sofferenza crea l’attaccamento. “Dire il mio Paese, la mia famiglia, la mia religione... sono forme di attaccamento che possono causare guerre, quando si considera solo le proprie ragioni. In realtà, la vita di ciascuno dipende da quella degli altri. Cibo, oggetti, anche una semplice penna, possiamo averla grazie al lavoro di qualcuno. Anche un miliardario senza gli altri non può vivere”.

Ti-Press

Ghesce Lobsang Soepa è scappato dal Tibet quando aveva 23 anni.

Tra i volti di chi si è immolato in Tibet ci sono anche monaci. “Togliersi la vita non è nella nostra cultura, ma loro non ce l’hanno fatta a vivere schiacciati dal controllo cinese”. Come monaco tibetano, il timore più grande è quello di perdere la compassione. “La situazione è disperata, ma non provo odio per il governo cinese, anche se da anni sta cancellando la nostra lingua, la nostra cultura. Grazie agli insegnamenti dei nostri maestri riusciamo ad attraversare questa sofferenza con una mente calma”, conclude il monaco.

La responsabile dell’associazione Tso Pema, Marisa Burns, ci aiuta a capire: “Sanno pregare per chi li sta torturando, salvano ogni vita anche quella di un moscerino. Frequentando tanti tibetani, non solo monaci, ho imparato il vero senso della non violenza nel quotidiano, non solo a parole ma come attitudine di vita”.

Ti-Press

Marisa Burns e Gabriela Giuria

Quanta Cina nel nostro quotidiano

Censura, sorveglianza sociale, violazione dei diritti umani sono spesso tralasciati quando si parla di Cina e di relazioni commerciali con la sua economia. «Questa rassegna dà l’opportunità di guardare i volti delle vittime, di due minoranze (tibetani e uiguri) perseguitate dal regime cinese. Vogliamo umanizzare queste tragedie, perché dietro alle statistiche ci sono storie individuali di sofferenza e vogliamo dare diversi strumenti di lettura (mostre, libri, materiale fotografico, film) per capire e approfondire che cosa sta accadendo a due popoli dimenticati. Questo ci aiuta a fare scelte consapevoli nella vita di tutti i giorni», spiega Gabriela Giuria, responsabile dello sviluppo progetti per la Fondazione diritti umani. Una Cina, che malgrado i numerosi rapporti commerciali con la Svizzera, appare ai più lontana. Eppure quanti prodotti di uso quotidiano sono stati prodotti o lavorati almeno in parte in Cina? Come il cotone. Quasi un quinto del cotone mondiale proviene dallo Xinjiang, e viene lavorato, ricorda Giuria, con l’impiego, a costo zero, di persone rinchiuse nei campi di detenzione. Poi finisce nei grandi marchi internazionali venduti anche in Svizzera. Possiamo almeno cominciare a interessarci ed evitare di sostenere catene di produzione che impiegano lavoro forzato.

Ti-Press