'American Standard', James Taylor come antidoto

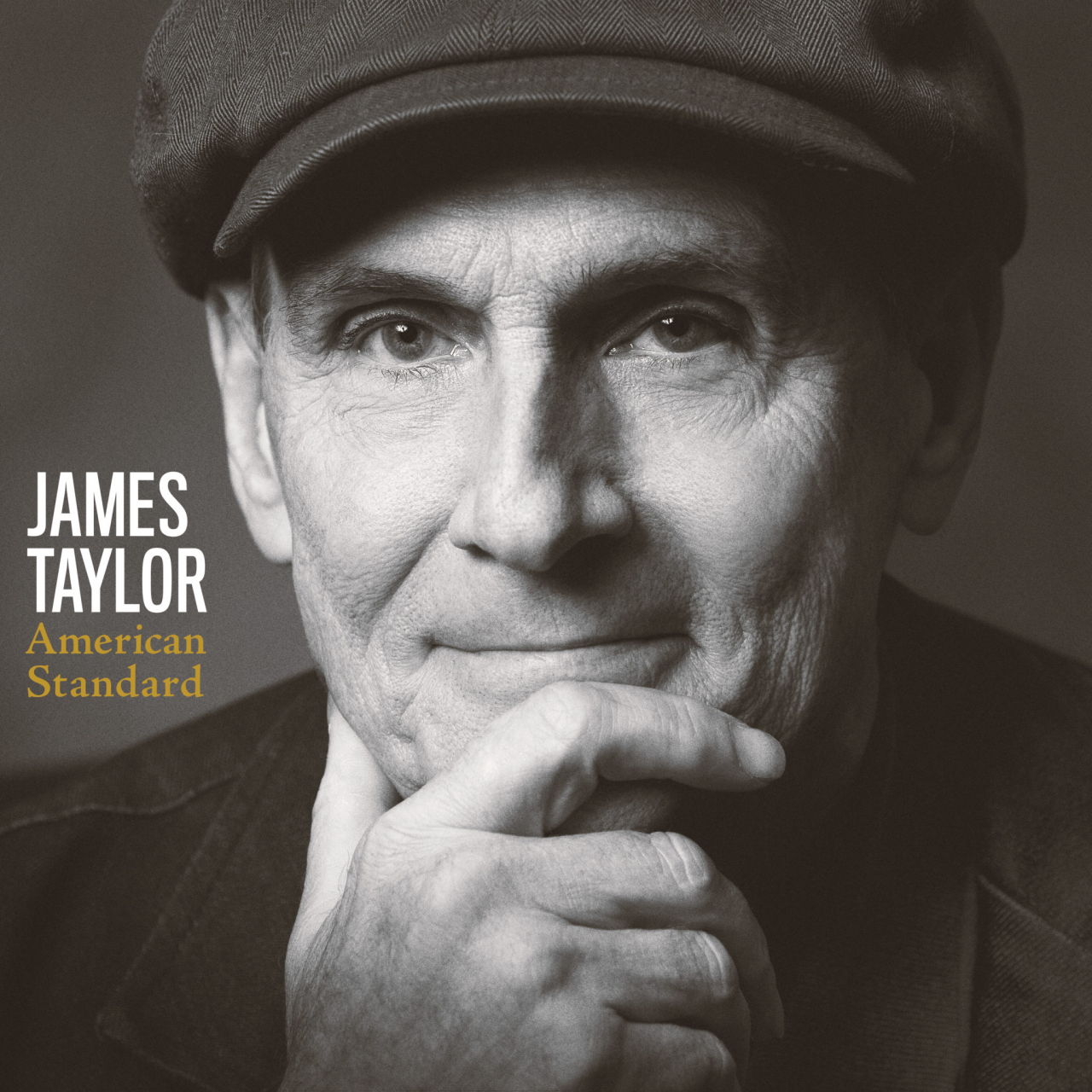

James Taylor, 'American Standard' (Fantasy) - ★★★★★ - Dal 72enne songrwriter, meno di un'ora di grande musica per vincere l'isolamento

'American Standard', James Taylor come antidoto

'American Standard', James Taylor come antidoto

James Taylor, 'American Standard' (Fantasy)

Il lettore ci perdonerà l’aver dedicato la festa di compleanno a James Taylor invece che a Ligabue. Sessant’anni sono una ricorrenza, settantadue un po’ meno. Ma un’album di Taylor è sempre un evento, ora che la voce (un tempo diapason) ammette qualche impercettibile cedimento, ora che il viso mostra tutte le rughe che le stelle di Hollywood corrono a togliersi dal viso dopo i quaranta, e lui invece no. C’è chi giura che il suo timbro di voce renda sereni, c’è chi dice che è meglio degli psicofarmaci e chi è convinto che sia uno di quelli che cantano non perché si vogliono bene, ma perché ti vogliono bene. E noi che apparteniamo a tutte queste categorie di pensiero, in questi giorni di delirio alla ricerca di un pensiero divagatorio, James Taylor ce lo abbracciamo stretto stretto in ‘American Standard’, una manciata di classici della canzone americana “jamestaylorizzati” o “jamestaylorabili”, attingendo dal vocabolario di Elio e le Storie Tese ai quali l’americano regalò il suo finto inglese nella dadaista ‘First me, second me’ (era il 1996, una vita fa).

'Prendo la canzone con la quale mi sento in connessione, la canto e la suono con la chitarra. La suono con il mio vocabolario. Non funziona sempre, ma quando funziona prende forma e accade qualcosa di nuovo'

Sempre avvenente anche over-settanta (anche ultranovantenne, farebbe stragi di cuori in ogni casa anziani del Massachussets), fresco dell’essere il primo artista a piazzare un album entro i primi dieci di Billboard nelle ultime sei decadi, l’amichevole interprete di ‘You’ve got a friend’ si sta raccontando nei talk show americani, in radio, tv e in ogni dove. E a chi gli chiede come tutto suoni, appunto, “jamestaylorable”, il titolare del nome risponde: “Nel mio caso è semplice, prendo la canzone con la quale mi sento in connessione, la canto e la suono con la chitarra. La suono con il mio vocabolario. Non funziona sempre, ma quando funziona prende forma e accade qualcosa di nuovo”.

Due dischi di cover alle spalle – ‘Covers’, 2008; ‘Other Covers’, 2009 – Taylor racconta: “Se quelle canzoni erano ‘oldies’, queste sono della generazione prima. Sono quelle che ho ascoltato a Broadway, quelle portate al successo da Sinatra, Tony Bennett, Dinah Washington. È la musica da cui vengo, e dalla quale vengono Dylan, gli Stones, con la quale sono cresciuti Lennon e McCartney. Sono le migliori pop song che siano mai state scritte, armonicamente, melodicamente, letterariamente sofisticate".

“Le grandi canzoni non invecchiano mai. Al massimo perdono I capelli” diceva Lucio Dalla. Sfilano, nel sobrio album in molteplici formati (anche in vinile d’oro per i feticisti, o per i rapper), ‘Almost like being in love’ (1947) dal musical ‘Brigadoon’, ‘Teach me tonight’ (1953), ‘It’s only a paper moon’ (1932), un classicone che tutti hanno sempre swingato e che invece Taylor porta dalla sua parte con ritmica filo-latin affidata su disco alla batteria di Steve Gadd, con Jimmy Johnson, basso, alle fondamenta del tutto. Dietro questo disco, in veste di chitarrista e co-produttore, c’è anche John Pizzarelli, acclamato dal Boston Globe per aver rinvigorito The Great American Songbook (il canzoniere americano) e, prima ancora, ripopolato il jazz di nuovi standard, come le rivisitazioni di ‘Meets The Beatles’ (1998) e ‘Midnight McCartney’ (2015). ‘American Standard’ si apre non a caso con ‘My blue heaven’ (1927), brano tratto dalle ‘Ziegfeld Follies’, le parigine ‘Folies Bergère’ alla maniera di Broadway, anche titolo dell’album di esordio di Pizzarelli nel 1990.

'Ho speso nove mesi in un ospedale psichiatrico, avevo intuito che il tizio fosse mentalmente malato. Mi aveva riconosciuto, parlava veloce, mi diceva che stava lavorando a un progetto su di lui'

C’è un ulteriore James Taylor di questi tempi, che si racconta su Audible in un’audio memoir intitolato ‘Break Shot’, termine del biliardo con cui s’intende il colpo iniziale, big bang del movimento di tutte le 15 palle sul tappeto verde. Tra ricordi di vita vissuta, il Taylor diciassettenne internato al McLean Hospital di Belmont nel Massachussets, ospedale psichiatrico che anni dopo riserverà un letto anche per David Foster Wallace; il McLean consentirà al futuro artista di evitare il Vietnam grazie allo stratagemma messo in atto da un paio di assistenti che davanti ai militari del Selective Service System sconsigliano vivamente l’arruolamento di “un malato di mente, anche se un bravo ragazzo, ma davvero incasinato”.

Nelle audio-memorie ci sono anche l’audizione londinese del 1968 alla Apple, etichetta dei Beatles (“Non dimenticherò mai quello che fecero per me, mi autenticarono nel mondo in cui vivo”), c’è quella volta che quasi John Lennon ci resta, invitato a provare una dose da cavallo del metadone usato da Taylor, e quella volta che Lennon ci restò davvero, ovvero l’incontro con Mark David Chapman per le strade di Manhattan il giorno prima che questi assassinasse l'ex-beatle: “Ho speso nove mesi in un ospedale psichiatrico – racconta Taylor – avevo intuito che il tizio fosse mentalmente malato. Mi aveva riconosciuto, parlava veloce, mi diceva che stava lavorando a un progetto su di lui”. La sera dopo, il cantautore, che in quesi giorni abitava in un settore del ‘Dakota’, lo stesso palazzo di Lennon, sentì distintamente gli spari.

Il web più recente ci regala lo zio James con band al completo nelle session newyorkesi di iHeartRadio, immagini davanti alle quali la prima sensazione, ascoltando l’album dal vivo, è quella di chiedersi se il tour arriverà da queste parti; la seconda sensazione, che poi diventa la prima, viene dal notare l’assembramento di persone che gli sta davanti, la ragion d’essere del fare musica messa oggi in discussione dalla straniante solitudine di non sapere più, per dirla alla Mogol-Battisti, che anno è, che giorno è. Senza andare troppo lontano, e provando a godere dell’isolamento, di tutta la meno di un’ora di pace che regala ‘American Standards’, la pace più pacifica arriva da una versione di ‘Moon River’ (da ‘Colazione da Tiffany’, Oscar 1962 alla miglior canzone) che suonata ‘alla Taylor’ va a finire in quella ristrettissima cerchia di creazioni sonore da ascoltare con parsimonia, affinché il piacere duri il più possibile, possibilmente sino all’eternità, o negli immediati dintorni di essa.