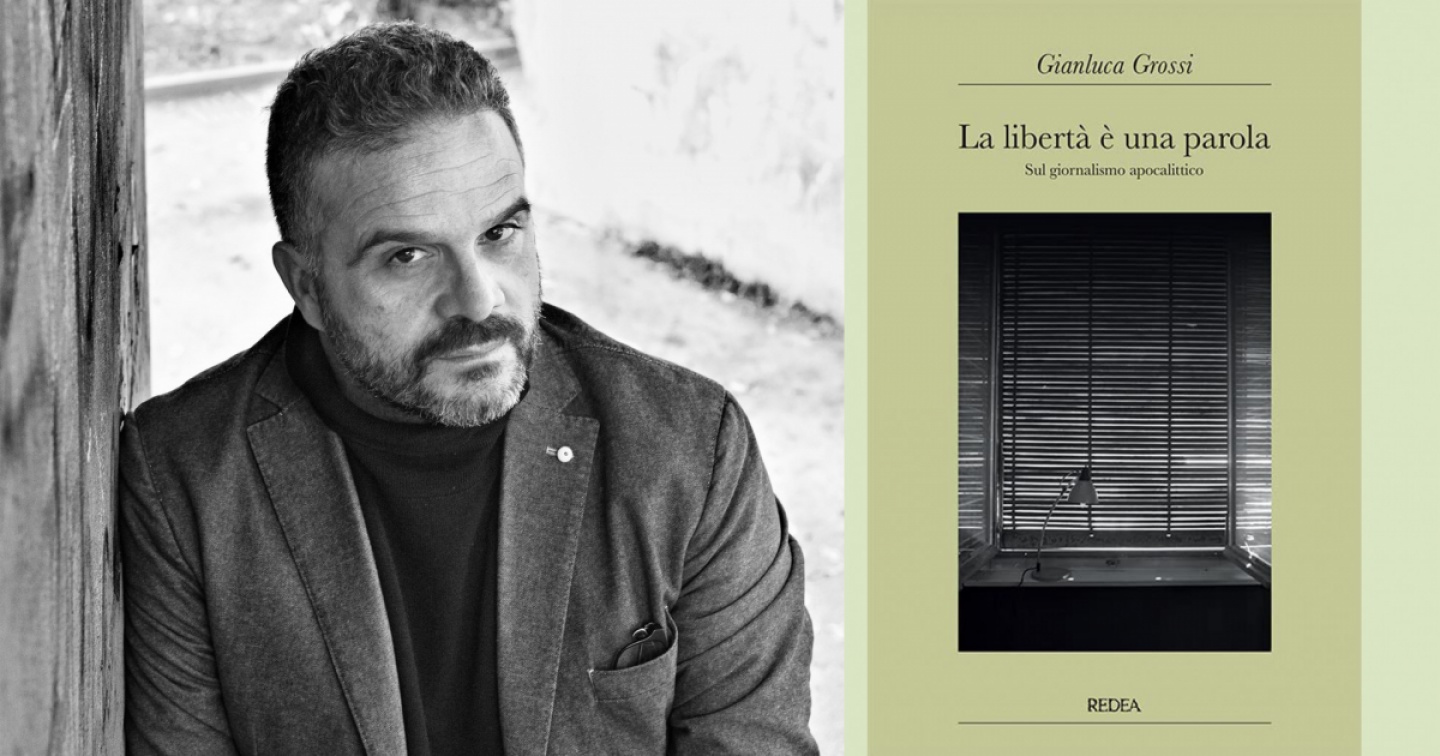

Le ragioni del dubbio pandemico di Gianluca Grossi

‘La libertà è una parola’ (Redea), scritto non con gli occhi del sociologo o del filosofo ma con quelli del cronista, aprendo spazio al dibattito pubblico

Tra i tanti passaggi che mi sono annotato, nel racconto-riflessione su giornalismo e pandemia di Gianluca Grossi, ne trovo uno che riassume ed esemplifica molto bene lo scopo e il contesto di questo libro: "Per conto mio e per quanto ciò possa valere, esibisco l’autocertificazione di uno che ha preso la pandemia sul serio" (p. 24). Siamo abbastanza all’inizio di ‘La libertà è una parola’ (edizioni Redea 2022), ancora nella fase di premesse e precisazioni – o, per usare le parole di Grossi, del "mettere le mani avanti" – e l’autore chiarisce di non far parte del gruppo negazionisti e cospirazionisti, anche se le sue posizioni critiche su come la pandemia è stata gestita e soprattutto su come è stata raccontata dai media potrebbero far pensare il contrario. Ed è appunto questo il problema che il libro affronta: la scomparsa, dal dibattito pubblico, di quella che definisce "terra di mezzo", quel luogo abitato da chi non pensa che il Covid sia un semplice raffreddore, il vaccino un esperimento genetico di massa, il certificato Covid l’implementazione della dittatura sanitaria ma al contempo non crede e difende a priori le decisioni di autorità politiche e sanitarie.

‘Apocalittica’

Chi ha letto qualcosa sui meccanismi della comunicazione online, e in particolare sui social media, avrà riconosciuto il tema della polarizzazione e delle camere dell’eco: anziché favorire la condivisione di idee e la reciproca comprensione, si dà valore identitario alle opinioni (quel che penso su vaccini e mascherine dice innanzitutto chi sono e a quale comunità appartengo) portando alla formazione di gruppi chiusi, che rifiutano qualsiasi compromesso e dalle idee sempre più estreme. Gianluca Grossi racconta questo fenomeno non con gli occhi del sociologo o del filosofo, ma con quelli del cronista, del reporter di guerra abituato a vedere e raccontare situazioni eccezionali e che fatica a comprendere la mancanza di più punti di vista e l’appiattimento del giornalismo a una narrazione unica che Grossi definisce apocalittica.

Nelle 150 pagine del libro c’è ovviamente anche molto altro, temi che da diverso tempo vengono discussi da chi si occupa di comunicazione, anche se arrivando da professioni apparentemente più rassicuranti del giornalismo di guerra: la tensione tra informare ed educare, l’utilizzo delle emozioni e in particolare della paura, la tendenza a credere in soluzioni semplici, come approcciare le voci critiche, quale fiducia accordare agli esperti sono tutti argomenti che chi si occupa di comunicazione della scienza ben conosce (ovviamente conosce il problema, non la soluzione).

Emulazione, paura, malinteso

La ricostruzione del giornalismo pandemico che troviamo nelle pagine di ‘La libertà è una parola’ non è sempre condivisibile: a volte Gianluca Grossi calca un po’ la mano, dimenticando che non tutte le voci critiche sulla gestione della pandemia sono state ridotte al silenzio o – quando fa un confronto con il dibattito pubblico dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 e le invasioni di Afghanistan e Iraq – idealizzando un passato nel quale già era molto diffusa la tendenza a non riconoscere legittimità agli interlocutori. Ma nelle linee generali l’analisi è condivisibile: abbiamo avuto un "giornalismo chiuso, arroccato", che "vedeva e sospettava nemici ovunque" quando invece avremmo avuto bisogno "di un giornalismo aperto, non soltanto alla realtà, ma anche a sé stesso e al pubblico" (pp. 90-91). Non sottoscriverei l’affermazione che "il pensiero pandemico ha spazzato via il pensiero critico" (p. 108), ma certamente si è ridotto lo spazio pubblico in cui presentare e valutare ragioni e motivazioni. Perché tutto questo? Per quanto riguarda i mezzi di informazione, Grossi avanza tre ipotesi: l’emulazione che porta i giornalisti a riprendere quanto fanno gli altri; la paura che si è diffusa ovunque, anche nelle redazioni; il malinteso che ha preso per disfattismo la semplice richiesta di ragioni, figuriamoci la critica. Senza dimenticare, ma forse è più un effetto che una causa, l’intolleranza verso chi, magari solo apparentemente, non si uniformava a regole e indicazioni.

Punti di vista

Torniamo alla metafora della "terra di mezzo", quella "occupata da chi considera Covid-19 un inciampo della vita di cui avrebbe fatto volentieri a meno, ma era tuttavia pronto ad affrontarlo ragionevolmente" (p. 49). Il fatto è che molto probabilmente ognuno si sente abitante di questa "terra di mezzo" lontana dai due opposti estremi, e del resto ognuno affermerà di essere ragionevole (al contrario degli altri). Che questa "terra di mezzo" sia effettivamente sotto attacco da tutte le parti potrebbe insomma essere un problema di punti di vista: non è che tutti ce l’hanno con i ragionevoli, ma ogni micro-comunità ce l’ha con tutte le altre – nonostante la retorica del "ne usciremo migliori" – e per questo il libro di Gianluca Grossi è particolarmente interessante: non tanto perché quello che dice è ragionevole, ma perché lo dice in modo ragionevole, cercando di riaprire un piccolo spazio al dibattito pubblico.