Malina Suliman a Casa Rusca, una testimonianza

Se mai Kabul riavrà un giorno un museo, ospiterà la prova di grande coraggio e determinazione dell’artista afghana (fino a ferragosto a Locarno)

Senz’altro interessante, in qualche caso pure coinvolgente, nell’insieme inquietante! Dico la mostra di Malina Suliman a Casa Rusca di Locarno. Non può che suscitare interesse il fatto che a Casa Rusca approdi una giovane artista afgana di trentadue anni, fuggita dal suo paese quando ne aveva ventitré perché impedita nel suo sogno di potersi dedicare all’arte, e che arriva oggi qui, tra di noi, con tutto quel che si lascia dietro e con tutto quel che si porta dentro.

Poco dopo l’inaugurazione del tunnel ferroviario sotto il San Gottardo, a inizio Novecento nel Locarnese, provenienti soprattutto dal Nord, approdarono anarchici, naturisti e vegetaliani, letterati e filosofi ma anche non pochi artisti che con le loro diverse concezioni di vita e di arte scioccarono il piccolo mondo del Ticino: quello intellettuale più che quello rurale. Quegli artisti venivano da paesi limitrofi accomunati da una stessa tragica storia, cresciuti in definitiva all’interno di una stessa cultura cristiana ed europea, postilluministica, ma volgevano lo sguardo verso altre mete e di fronte alle devastazioni del conflitto bellico o alla crescente industrializzazione alimentavano utopie palingenetiche tanto nei confronti dell’ordinamento sociale quanto dell’arte stessa. Cento e più anni dopo, in un mondo tutto interconnesso e fatto di continui spostamenti, le sale di Casa Rusca si aprono ad accogliere l’arte di una giovane che viene dall’altra parte di un mondo altrettanto tragico, nata com’è nel 1990 a Kandahar, seconda città dell’Afghanistan: una donna cresciuta quindi all’interno di una cultura sia civile che religiosa per più aspetti molto diversa da quella nostra, ma che, non diversamente dagli artisti descritti sopra, guarda anche lei ad altre mete, crede pure lei che sia ancora possibile sperare in una diversa modalità di vita. E stupisce che ci sia ancora chi si scandalizza o si domanda che senso abbia tutto questo esposto qui da noi.

E che altro dovrebbe fare un artista, giovane o vecchio che sia, nato qui come pure in qualsiasi altra parte del mondo, se non interrogarsi sul senso e sul fine da dare alla propria arte per rapporto alla propria vita, alla propria identità, al proprio tempo? Come posso con la mia arte dare conto di quel che io sono (amo, sogno, spero e dispero) e dare al tempo stesso testimonianza del mio tempo? Questa è la domanda, poi i risultati possono anche non trovare il plauso di tutti, suscitare dubbi e perplessità, ma la mira è quella giusta come pure l’orizzonte di riferimento cui guardare. Se, come diceva Kounellis parlando dell’arte, l’unica cosa che si può chiedere agli artisti è che siano davvero contemporanei del loro tempo, l’arte di Malina Suliman ci trascina all’interno di un paese e di una cultura lontanissimi da noi in termini di chilometri, ma assolutamente e tragicamente a noi contemporanei e anche sempre più vicini. Ma soprattutto ci parla della sua (e di molte altre come lei) storia: una storia tragica, carica di strappi e dolori, solo perché nata femmina e per di più alimentando sogni impossibili come quello di vivere una vita indipendente e di potersi dedicare all’arte.

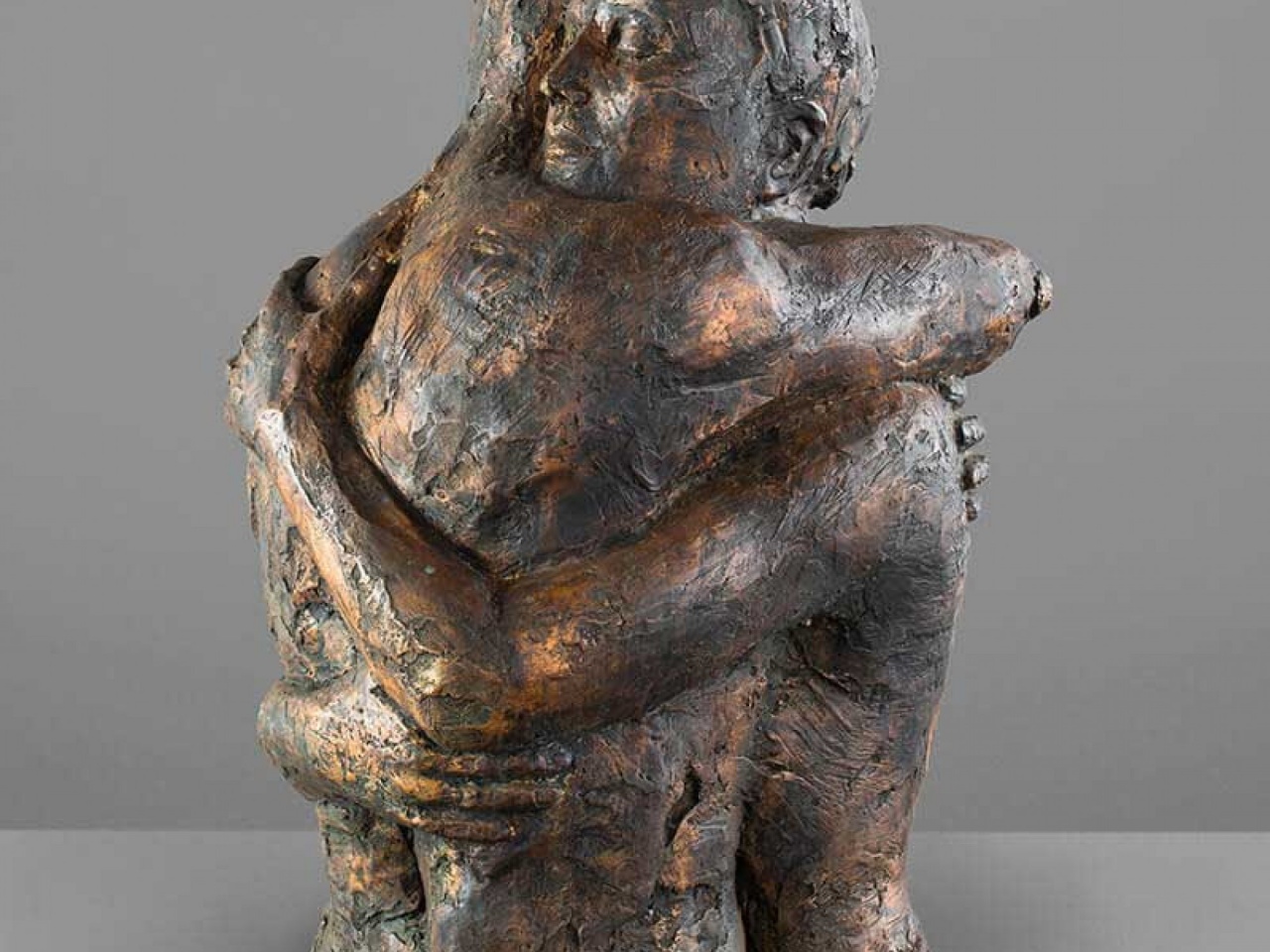

© Museo Casa Rusca. Foto Cosimo Filippini

Beyond the Veil. Burqa dipinto a mano, s.d.

La sua arte è tutta un interrogarsi e confrontarsi con questa sua radicata appartenenza alla propria terra d’origine, alla sua storia e alla sua cultura, ma per evidenziare – a suo rischio e pericolo – quante e quali ferite e amputazioni essa continui oggi a infliggere al genere femminile. Tanto che se un giorno a Kabul, maturati i tempi di un’auspicata normalità, si ricostruirà un museo dove dare conto della storia culturale e artistica di quel paese raccogliendo le testimonianze (in parte distrutte dai talebani), è molto probabile che le opere di Malina Suliman avranno lì un indubbio rilievo e suoneranno come una prova di grande coraggio e determinazione in anticipo sui tempi.

La mostra di Casa Rusca ne costituisce una qualificata testimonianza leggibile a più livelli: da quello biografico a quello socio-culturale, da quello politico e religioso a quello prettamente artistico (che è forse l’aspetto meno evidenziato nelle letture critiche presenti in catalogo). Mi limiterò a evidenziare un solo aspetto: lo stridente contrasto tra la straordinaria raffinatezza artigianale di taluni materiali serici utilizzati nel suo paese per il burqa o per il turbante (segno del predomino maschile) e il significato che essi assumono all’interno di una società patriarcale, maschilista e repressiva, specie nelle regioni rurali, come quella afgana oggi governata per di più dai talebani. Ma soprattutto è l’utilizzo che ne fa la Suliman, il modo in cui dipinge quei burqa e poi li dispone in mezzo alla sala, non come quadri alle pareti, ma come bandiere oscillanti al vento a trasformare in grido quella realtà: dipingendovi chiavi e uncini da tortura, lame e spade, segni e simboli, forse anche scritture, forme e colori che denunciano la progressiva spersonalizzazione a cui è costretta la donna afgana. In tutte le sue opere lei mantiene sempre in vista il filo diretto con i materiali e le tradizioni del suo paese, ma poi li corrode dall’interno o li esalta: come in quel suo sogno raffigurato solo mediante le celebri spezie del suo paese dai molteplici colori ma in cui fugge da uno tsumani che la sta inseguendo per risucchiarla, ragion per cui si butta da una piccola finestra di una torre nel vuoto che le sta intorno. Noi le auguriamo che possa un giorno toccar terra: non una terra qualsiasi, ma la sua, profondamente cambiata nel suo interno.

© Museo Casa Rusca. Foto Cosimo Filippini

Malina Suliman, ritratto