George Plimpton: esserci, sempre

Moriva vent'anni fa l'editore e cronista americano che, più di tutti, praticò con successo il cosiddetto giornalismo partecipativo

- Di famiglia ricchissima, George Plimpton impiegò la sua fortuna a favore della buona letteratura

- Appassionato di vita avventurosa e sport, era convinto che per poter parlare con dovizia di un certo argomento bisognava immergercisi fino in fondo

- Icona americana, divenne perfino personaggio da fumetto e recitò a Broadway e in decine di film

“Nella musica, al contrario di quanto succede in altri ambiti, non puoi fare alcun errore, perché quando sbagli distruggi un’opera d’arte. E dunque, la sera del debutto ero terrorizzato. Non che dovessi fare granché, solo dare un paio di colpetti al triangolo alla fine dell’esecuzione. Credevo di essermela cavata, dopotutto mi ero allenato un paio di mesi, provando con gli altri musicisti ogni giorno. Eppure Leonard Bernstein, appena rientrammo nei camerini, mi vomitò addosso i peggiori insulti e disse che gli avevo rovinato il suo Mahler. Ci misi un paio di giorni, implorandolo, a convincerlo a non cacciarmi e a darmi un’altra chance. Il maestro allora cedette, organizzò un arrocco fra me e l’addetto al gong e potei continuare la mia tournée con la New York Philarmonic”.

Non sono le parole di un percussionista di professione, ma di un cronista che, volendo scrivere di musica classica, aveva chiesto e ottenuto di far parte, per qualche tempo, di una delle più celebri orchestre del mondo. Quel temerario era George Plimpton, dapprima teorico e poi interprete ortodosso del ‘participatory journalism’, convinto che una cosa potesse essere raccontata con dovizia solo se vissuta dall’interno. Ed è così che trascorse la sua intera vita uno degli intellettuali più atipici del secondo Novecento, di cui proprio oggi ricorrono i vent’anni dalla morte.

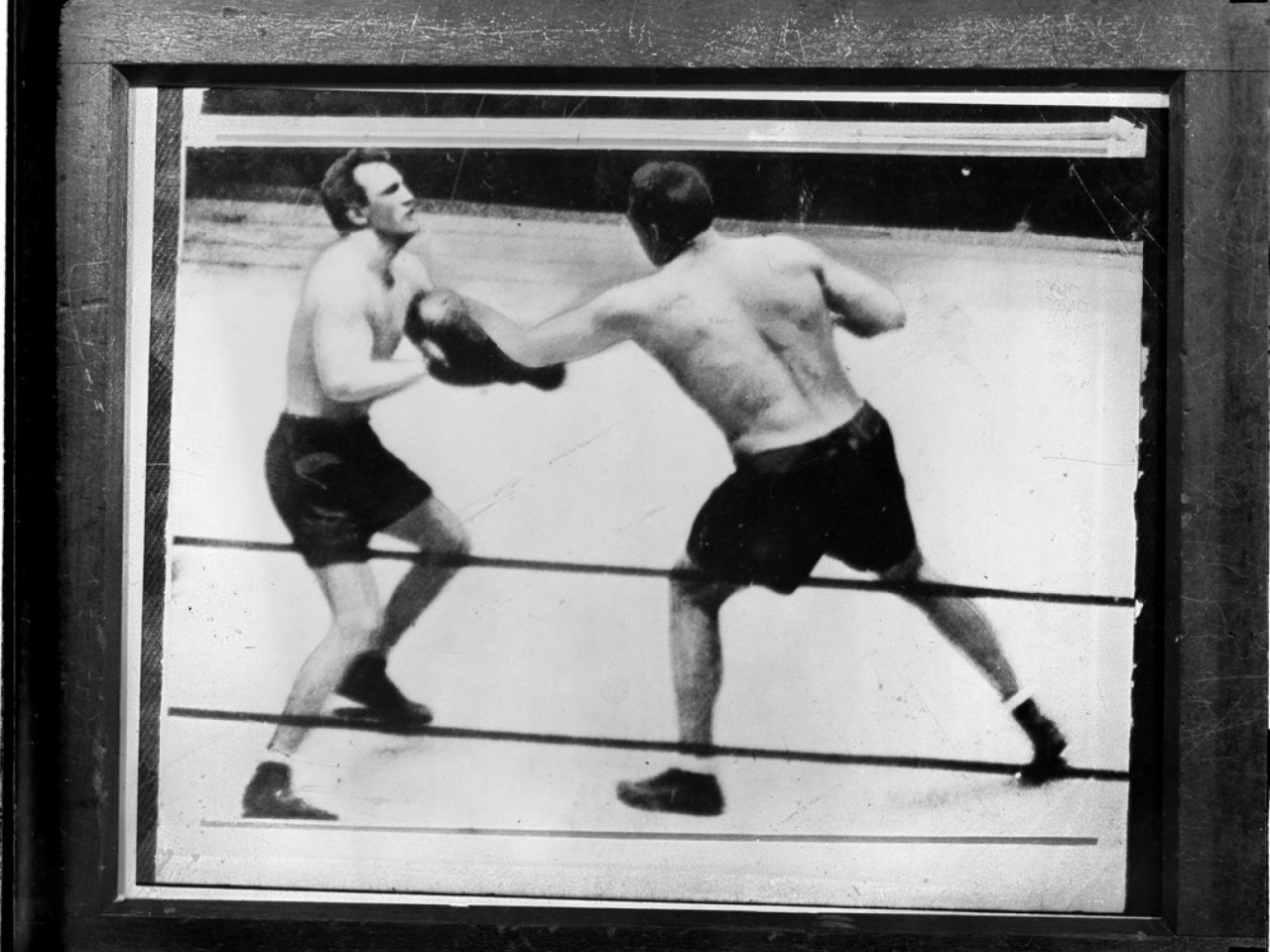

Sul ring con Archie Moore

L’esperienza sul palco sotto la direzione di un mostro sacro come Bernstein, dunque, non fu certo la prima situazione problematica in cui Plimpton si cacciò, ma fu senz’altro – per sua stessa ammissione – quella che gli provocò maggior paura, proprio perché, come riportato prima, in certi ambiti non hai diritto all’errore.

Perfino nel pugilato – diceva – benché chiuso all’angolo e tempestato da pugni pesanti come il travertino, potresti sempre riuscire a portare un colpo fortunato e dunque a morire con una certa classe. E mica era una boutade, perché George Plimpton, newyorchese classe 1927, sul ring ci era salito davvero, e per tre round – come regalo ai lettori di Sports Illustrated – aveva permesso ad Archie Moore, campione del mondo dei mediomassimi, di fracassargli il naso. Sempre, ovviamente, per la vecchia fissazione del voler vivere tutto in presa diretta, prima di poterne scrivere con onestà e precisione.

Nato più che benestante e cresciuto in un lussuoso appartamento dell’Upper East side newyorchese con affaccio sul più grande lago di Central Park, George Ames Plimpton e i suoi genitori probabilmente nemmeno si accorsero della più grande crisi economica della storia, scoppiata quando il bimbo era ancora in fasce: tutt’al più, avranno risparmiato un po’ sulla servitù, che avevano assai numerosa sia in città sia a Long Island o nelle altre residenze di vacanza che possedevano in vari luoghi del New England. Entrambi i rami della famiglia vantavano antenati sbarcati dal Mayflower e contavano industriali, generali, governatori, sindaci e soprattutto avvocati, tutti professionisti che nel corso dei secoli avevano provveduto ad accumulare una quantità enorme di denaro.

La Paris Review

George, secondo i piani, avrebbe dovuto diplomarsi a Harvard nel 1950, ma ciò non fu possibile perché – dopo pochi mesi di università, durante i quali divenne sodale di Bob Kennedy – si arruolò e fu spedito in Italia a guidare carri armati e a mantenere l’ordine nelle zone più calde del Paese, dove rimase fino alla fine del 1948. La laurea arrivò dunque soltanto nel 1952, in lingua e letteratura inglese, a cui fece seguito un dottorato conseguito a Cambridge, nel Regno Unito.

L’Europa, che come detto già conosceva, continuava ad affascinarlo e invece di rientrare immediatamente nella Grande Mela decise di attraversare la Manica per piazzarsi a Parigi che, come già nel primo dopoguerra, si era di nuovo fatta capitale mondiale della cultura.

Nei caffè di Montparnasse conobbe i giovani fondatori della Paris Review, trimestrale letterario che – benché appena nato – già era divenuto prestigiosissimo, avendo pubblicato fra gli altri i primi lavori di scrittori sconosciuti come Jack Kerouac, Italo Calvino e Philip Roth. Il problema stava nel fatto che le casse erano perennemente vuote, e i ragazzi non sapevano mai se sarebbero riusciti a mandare in stampa il prossimo numero oppure avrebbero dovuto chiudere la baracca.

Da quell’eterno limbo li tolse appunto Plimpton, che prima di confessare la ricchezza della propria famiglia aveva comunque atteso di essere assunto – per soli meriti acquisiti sul campo – come caporedattore. Da quel momento la rivista, grazie a George che ne divenne in pratica il solo sovvenzionatore, poté contare su una solidità che fece bene a tutti, e infatti si impose a livello internazionale e ancora oggi, benché ormai da una cinquantina d’anni abbia spostato i suoi quartieri negli Usa, continua a prosperare.

Non tutti godono della fortuna di avere spalle e altre parti anatomiche confortevolmente coperte come le ebbe George Plimpton, ovvio, ma è altrettanto vero che altri rampolli ritrovatisi nelle sue stesse condizioni privilegiate non hanno saputo o voluto usare il grano di famiglia altrettanto bene, ma lo hanno anzi dilapidato – forse anche insieme alla loro stessa vita – un po’ alla maniera di Lapo Elkann.

Plimpton usò invece la solidità di cui disponeva per pubblicare o intervistare romanzieri e poeti del calibro di Beckett, Nadine Gordimer, Jean Genet, Pound, Hemingway, Borges, Neruda, Bob Frost, TS Eliot, Nabokov, Styron, Eugenides e Thornton Wilder.

A pesca con Papa

Fedele al suo motto che voleva un pezzo giornalistico valido soltanto se ciò di cui si parla è stato vissuto nella maniera più completa e immersiva, George si presentava sull’uscio di questi mostri sacri e iniziava a interrogarli sull’ispirazione, sul metodo di scrittura, sulle loro paure e manie, sullo stato dei loro conti bancari, e dunque fornendo ai lettori informazioni così intime che mai prima d’allora erano trapelate sulle pagine delle riviste di settore. Plimpton, col suo metodo, divenne dunque eroe al pari dei suoi stessi interlocutori, che riusciva a tratteggiare in modo onesto e innovativo. E di molti di loro divenne anche amico.

Pure di Hemingway, benché all’inizio le cose fra i due non è che funzionassero troppo bene. Papa, innanzitutto, non parlava mai del processo creativo, dettaglio che riteneva fondamentale non divulgare, e soprattutto aborriva ogni riferimento al simbolismo, che era invece fra i cavalli di battaglia delle interviste di George. Freddezza e distacco caddero soltanto dopo la condivisione di alcune corride in Spagna e un paio di mesi di battute di pesca sulla barca di Ernest al largo di Cuba. Del resto, l’autore di ‘Morte nel pomeriggio’ e ‘Verdi colline d’Africa’ – che misurava il valore di un uomo in base a come affrontava le proprie paure – non poteva non amare uno come Plimpton, che di coraggio ne aveva da vendere.

Non è certo infatti da tutti, men che meno da giornalista, mettersi in testa di farsi ingaggiare dai Boston Bruins (Hockey su ghiaccio) per trascorrere con loro l’intero campo d’allenamento precampionato, e scegliendo addirittura di mettersi in porta a ricevere dischi scagliati alla massima potenza da giocatori professionisti su tutto il corpo – capo compreso – specie considerando il fatto che, ai quei tempi, le maschere protettive erano ancora da venire o erano men che ridicole. E lo stesso fece con squadre professionistiche di diversi sport, come ad esempio il Football (nei Detroit Lions, nei Baltimore Colts e coi Green Bay Packers, coi quali si allenò e giocò qualche mese, prendendo botte da orbi ma ricavandoci un libro strepitoso, ‘Leone di carta’), oppure la Formula Indy, il basket e il baseball: nientemeno che coi NY Yankees, con cui praticò a lungo guadagnandosi il diritto di lanciare in una delle partite più importanti della stagione.

Un anno, in occasione di un pesce d’aprile, s’inventò che la squadra di New York – durante il classico primaverile ritiro precampionato a Catalina – stava facendo provini a un monaco buddista capace di lanciare a velocità doppia rispetto al miglior braccio della Lega. Era scritto in maniera così convincente che i tifosi si riversarono a frotte da tutto il Paese verso l’isola californiana per vedere all’opera il nuovo fenomeno. Anche in questo caso, visto l’effetto ottenuto, dalla vicenda Plimpton pensò bene di ricavare un intero romanzo, che ancora oggi vende fra l’altro molto bene.

Gli articoli, i libri, le sue esperienze sui palchi teatrali dentro e fuori Broadway, il suo stesso volto ormai celeberrimo e le comparsate televisive fecero di lui, nel corso dei decenni, un autentico personaggio di culto, tanto da diventare testimonial di svariate campagne pubblicitarie e protagonista di canzoni, fumetti e film. Vederlo in prima persona nelle più svariate situazioni professionali scatenò l’ironia di comici e cartoonist. Apparvero un paio di vignette davvero strepitose. Nella prima si vedono due donne delle pulizie inginocchiate a pulire il pavimento di un ufficio e una dice all’altra: “Mai che quel George Plimpton si faccia vedere quando serve davvero!” Nell’altra, un paziente in sala operatoria si lancia verso il chirurgo tentando di strappargli la mascherina e urlandogli: “Aspetta un minuto! Come faccio a sapere che non sei George Plimpton?”

Quando Bobby fu assassinato

George Plimpton – che ci lasciò il 25 settembre 2003 a 76 anni per una crisi cardiaca dopo aver girato il mondo a fare reportage, aver scritto trenta libri e averne editati non so quanti – fu un’icona statunitense davvero trasversale, capace di recitare con John Wayne e di fare da consulente per gli effetti grafici e sonori di un videogioco in via di sviluppo, ma anche di procurarsi parti grandi o piccole in film da Oscar come ‘Reds’, ‘Will Hunting’, ‘Lawrence d’Arabia’ e ‘When we were kings’. Ma soprattutto fu così americano che, quando 55 anni fa assassinarono il suo fraterno amico Bob Kennedy dopo l’ultimo comizio a Los Angeles, George Plimpton – che era al suo fianco – fu il primo a lanciarsi sul killer per placcarlo come si fa nel football e disarmarlo.