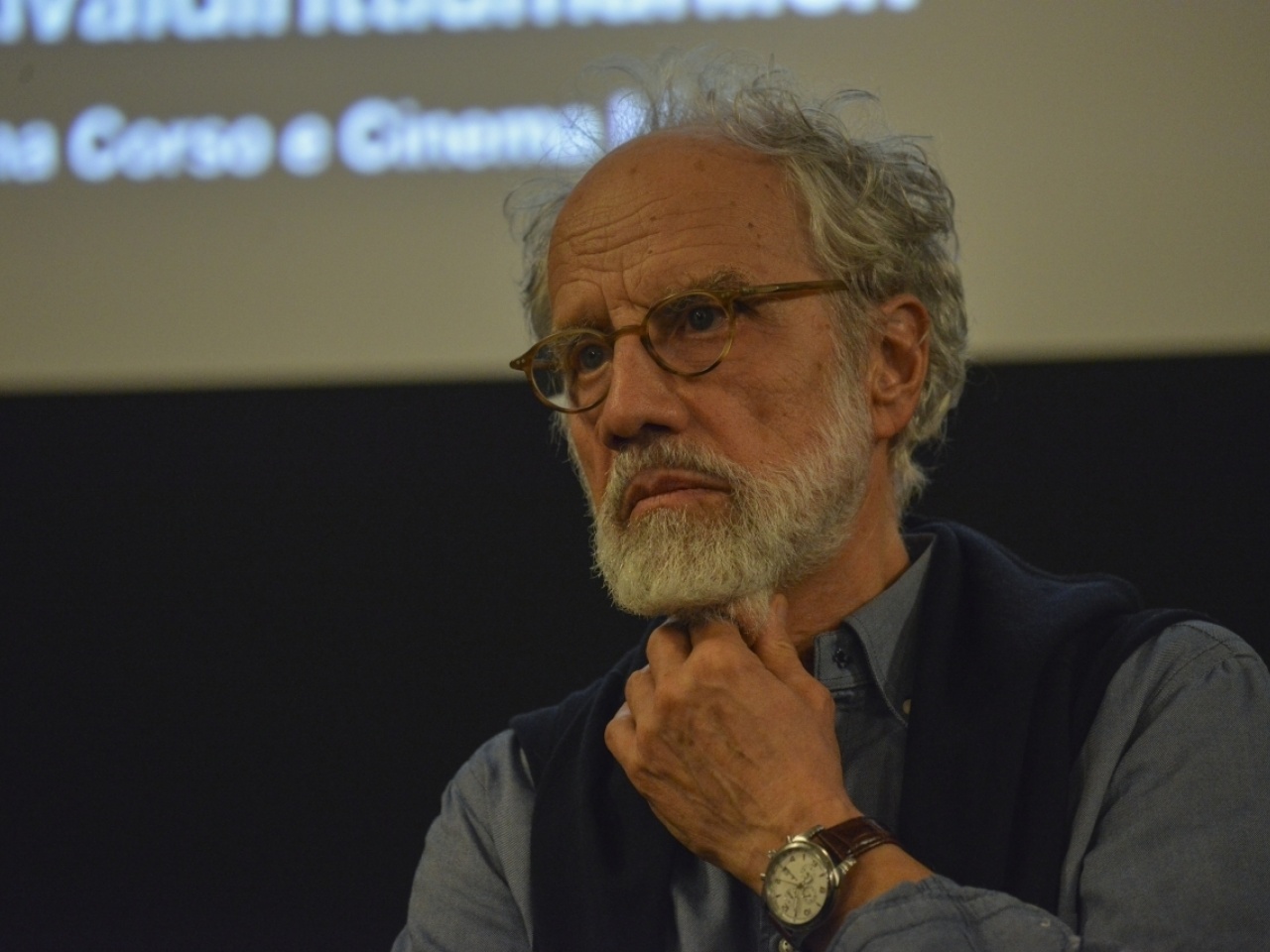

Alan Friedman, pessimista

Il giornalista globale sarà presente al Film festival diritti umani Lugano

“Questa è un’intervista pessimista. O realista, se preferisci”. Con la sua voce baritonale e le erre arrotate in un italiano elegantemente anglosassone, Alan Friedman non tarda a mettere in chiaro la sua visione sul futuro del lavoro. Studi alla London School of Economics, alla New York University e alla Johns Hopkins, 14 anni e quattro British Press Award come corrispondente del ‘Financial Times’ dall’Italia e dagli Usa, poi del ‘New York Times’ e dell’‘Herald Tribune’, giornalista globale con più d’un piede in Italia, Friedman sarà presente al Film festival diritti umani Lugano. Questa sera al Cinema Corso discuterà di diritti e lavoro a margine della proiezione di ‘On va tout péter’ (vedi articolo sotto), dedicato alla memorabile protesta degli operai francesi contro la chiusura di un grande stabilimento del settore automobilistico; domani, stesso posto alle 11, parlerà invece della situazione in Ucraina accanto al film ‘No Obvious Signs’.

Le proteste rivelano il disagio dei lavoratori di fronte a un’impresa globalizzata: il fatto che il capitale possa spostarsi dove vuole ne indebolisce il ruolo e ne minaccia i diritti. Peraltro in una fase in cui il potere dei sindacati è un decimo di quello che era quarant’anni fa. Si aggiungano anche le disuguaglianze crescenti, come ha dimostrato Thomas Piketty.

Il modello migliore secondo me rimane quello tedesco, con lavoratori chiamati a partecipare alle scelte aziendali (la cosiddetta Mitbestimmung, ndr), sindacati disposti a scendere a compromessi sulle ore lavorate e i salari per il bene collettivo, e bonus che premiano l’impegno personale. Però è anche vero che si può fare poco per contrastare le onde della storia.

Non solo. In futuro saranno ancora più importanti i cambiamenti portati dall’automazione, dalla robotizzazione e dall’intelligenza artificiale. Per ogni posto che si perde oggi per la delocalizzazione, se ne perderanno quattro a causa della tecnologia: si stima che negli Usa, nei prossimi dieci o quindici anni, metà di tutti i posti da autista di camion, taxi e simili sarà eliminato; lo stesso per fast food, centri commerciali, stabilimenti.

La cosa più importante – ma non ho ancora visto nessun governo prendere la questione seriamente – è investire nella formazione. In futuro gli stati dovranno investire moltissimo per ri-formare i lavoratori, per offrire loro la possibilità di passare da un settore all’altro, da una mansione all’altra in una situazione di inevitabile flessibilità.

C’è un fil rouge che lega la crisi socioeconomica all’ascesa del populismo e alla sua gestione incompetente dell’economia. Per mezza Europa, il decennio dopo il crollo nel 2008 di Lehman Brothers è stato un decennio perso. Il quadro si è deteriorato, le persone vivono la stagnazione e la disuguaglianza sulla loro pelle, i genitori temono che i loro figli avranno una vita peggiore della loro. In questo contesto è comprensibile che si affidino a chi pare offrire soluzioni semplici, anche se di soluzioni semplici a problemi complessi non ce ne sono. Da qui il successo di Trump e dei mini-Trump europei: Salvini, Orbán, Le Pen, Johnson, Blocher… Il problema è che ovunque il populismo abbia governato – lo spiega bene il grande economista Rudi Dornbusch che ha studiato diversi casi in Sudamerica – la parabola è sempre la stessa, ed è disastrosa: si inizia promettendo redditi di cittadinanza, prepensionamenti e soldi per tutti e si finisce con più disoccupazione, povertà e caos. Ma prima che gli elettori si accorgano di essere stati imbrogliati, spesso occorre un paio di generazioni.

Credo che dell’era di Blair e Clinton si possa ancora salvare qualcosa, almeno il tentativo di un compromesso fra la protezione dei lavoratori e l’incoraggiamento dato agli investimenti e all’impresa. Vale anche per il Jobs Act di Renzi, e prima di lui per la riforma Hartz IV in Germania: l’ultima cosa buona che ha fatto Gerhard Schröder, prima di diventare lo zerbino di Putin a Gazprom.

Purtroppo mancano. Il caso della Gran Bretagna è emblematico: da una parte c’è un buffone fuorilegge come Boris Johnson, che ha trascinato il paese in una crisi costituzionale; dall’altra c’è un idiota antisemita come Jeremy Corbyn. È tragico. E i leader più intelligenti sulla scena oggi sono quelli più cattivi: il diabolico Xi Jinping, il criminale Putin, il dittatore di fatto della Turchia Erdogan, che non si fa problemi a massacrare i Curdi. I leader illiberali sono oggi i più efficaci. Non sarà così per sempre, ma ci vorrà tempo.