laR+ Scienze

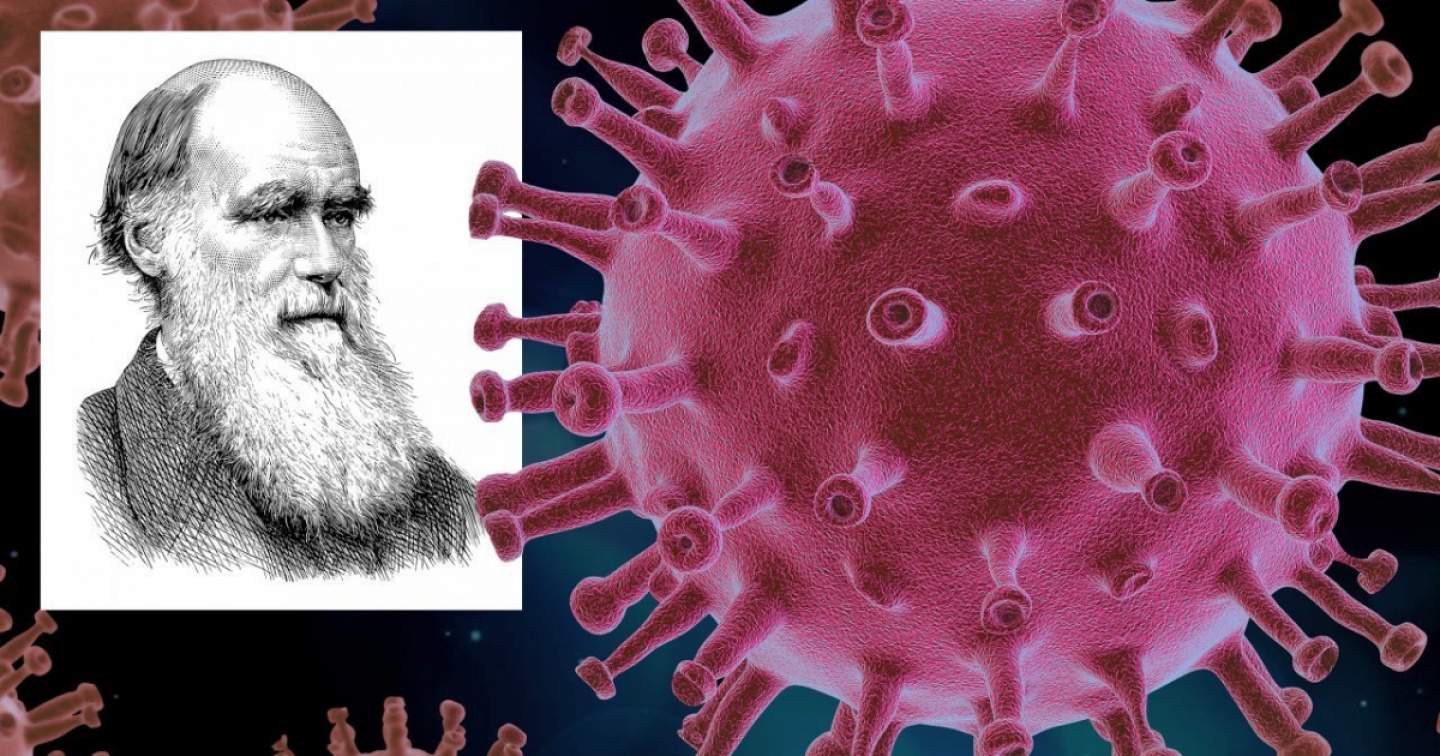

Il Darwin Day del coronavirus

Come si evolve il virus e come la società si evolve in risposta ai virus: intervista a Gilberto Corbellini per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione

11 febbraio 2021

|

CULTURE