laR+ FestivaLLibro

Antonio Ligabue fra cinema e romanzo

Stasera al Palazzo dei Congressi di Muralto, con Renato Martinoni, Tania Pedroni e Giona A. Nazzaro

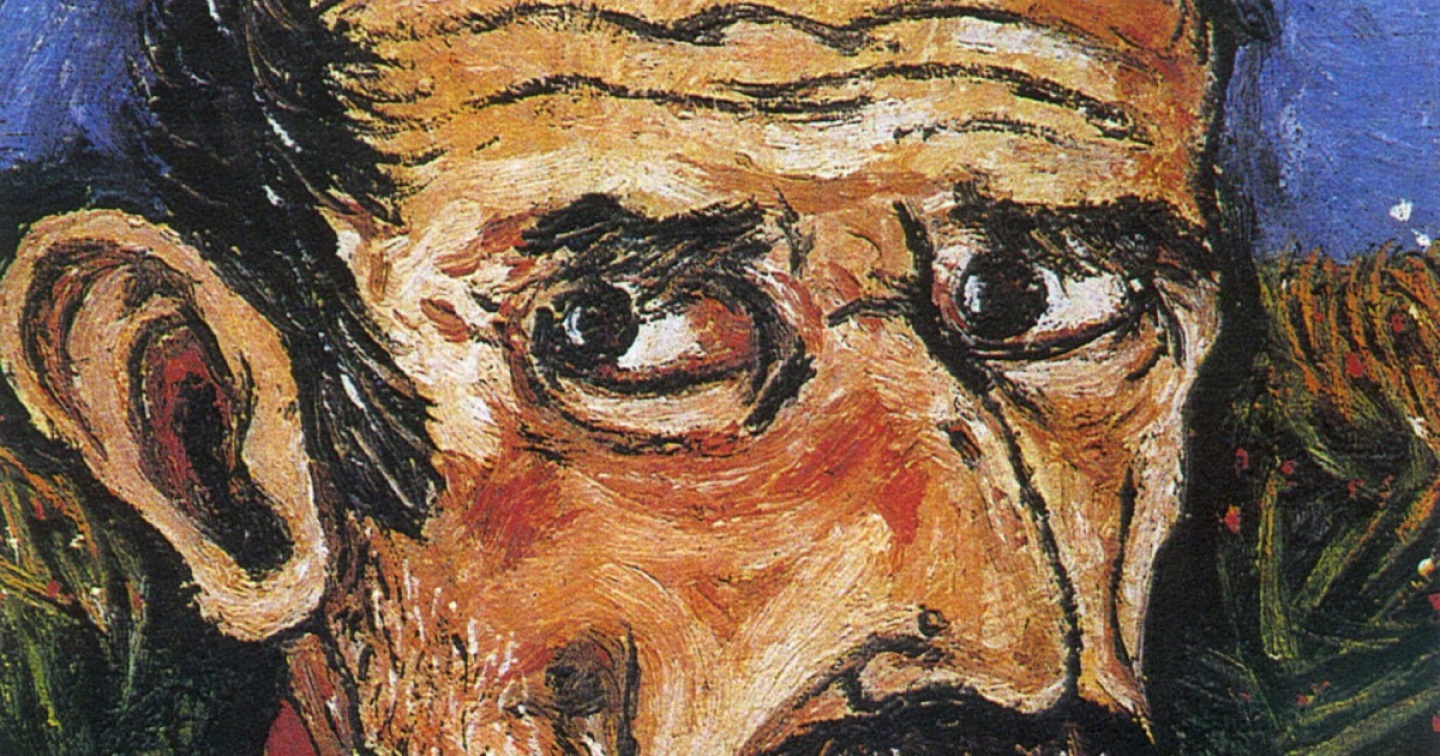

Antonio Ligabue, autoritratto

(Keystone)

29 aprile 2022

|

CULTURE