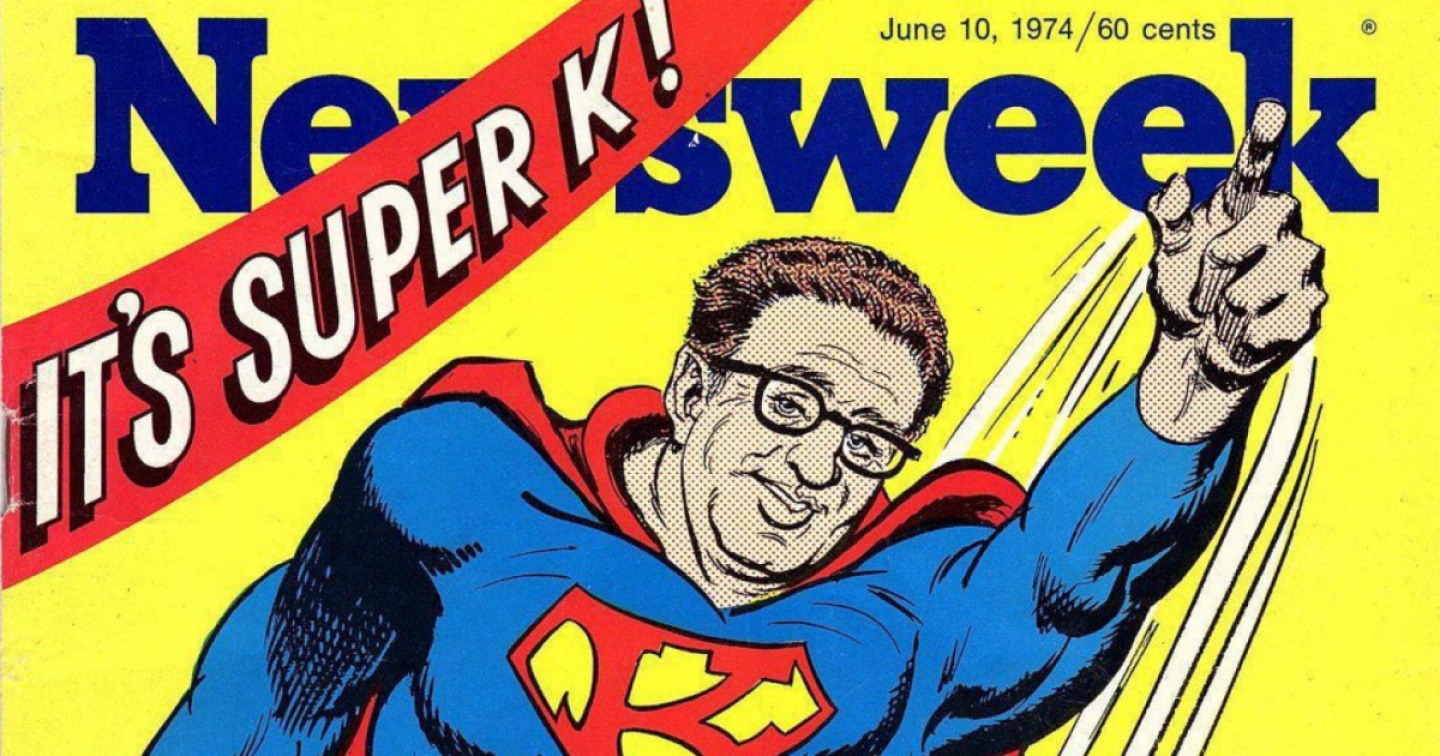

Kissinger l’uomo, Kissinger il mito

Un po’ Metternich, un po’ Spectre: compie cent’anni la mente di Nixon che piace tanto ai ‘realisti all’amatriciana’. Anche a sinistra, ormai

Kissinger l’uomo, Kissinger il mito

Kissinger l’uomo, Kissinger il mito “Un’azione sotto copertura non va confusa col lavoro dei missionari”. “L’illegale lo facciamo subito. Per l’incostituzionale ci serve un po’ più di tempo”. “Gli intellettuali sono cinici, e i cinici non hanno mai costruito una cattedrale”. È con frasi del genere – pronunciate con compiacimento sardonico e un accento tedesco che neppure Harvard riuscì a limare – che Henry Kissinger si è ritagliato l’immagine che conosciamo: genio delle relazioni internazionali, Realpolitiker con tanta cultura e poche fisime che spiega ai bambinoni americani come si fanno la guerra e la pace. Un mito lucidissimo e un po’ eretico per i suoi estimatori; una leggenda nera per chi vede questo dottor Stranamore dietro a tutte le trame dell’America di “Nixon boia”. Una figura così oracolare da essere perfino passata, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, tra i compagni di viaggio dell’ultrasinistra.

Oggi l’ex bavarese Heinz K., volto della politica estera nixoniana fuggito con la famiglia dall’Olocausto, compie cent’anni. Mentre lui spegne le candeline, cerchiamo di capire cosa contenga davvero la torta del kissingerismo con Mario Del Pero, professore di Storia degli Stati Uniti a SciencesPo (Parigi), che lo studia da decenni e gli ha dedicato testi illuminanti quali ‘Henry Kissinger’s Three Europes’ e ‘Henry Kissinger e l’ascesa dei neoconservatori’ (Laterza).

I cent’anni di Kissinger precedono di pochi mesi il cinquantenario del colpo di Stato in Cile, con la morte del socialista democraticamente eletto Salvador Allende e l’ascesa del dittatore Augusto Pinochet. L’allora consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Richard Nixon – e presto suo Segretario di Stato – ebbe a dire: “Non vedo perché dovremmo restare con le mani in mano a guardare mentre un Paese diventa comunista a causa dell’irresponsabilità del suo popolo”. Cosa ci raccontano certi episodi circa il ‘tocco di Kissinger’?

Il colpo di Stato cileno è anzitutto un esempio di come Kissinger, quando si trovò a ricoprire ruoli istituzionali importanti, non abbia mai dimostrato una grande sensibilità per la democraticità dei suoi interlocutori e per la promozione da parte americana dei diritti umani nel mondo. Anzi, tendeva a preferire chi gli sembrava in grado di governare con pugno di ferro, purché fosse leale agli Usa. Non a caso ebbe molti più problemi con Allende, Brandt e Moro che con Pinochet, Videla, Suharto, Mao.

Una seconda osservazione riguarda l’uso che Kissinger fece a posteriori di quegli eventi. Secondo molti storici il ruolo degli Usa nel colpo di Stato cileno – pur grave e importante – è comunque da inserirsi in un più ampio contesto di tensioni interne ed esterne, che vedevano coinvolta una pluralità di attori. Eppure Kissinger ne approfittò per ‘giocare’ con il mito del burattinaio: al premier svedese Olof Palme lasciò addirittura intuire di contemplare una soluzione simile per il Portogallo dopo la Rivoluzione dei garofani (golpe incruento che depose il dittatore António Salazar il 25 aprile 1974, ndr). Kissinger, insomma, si appropriò del golpe cileno per costruire la sua immagine di personaggio onnipotente e manipolatore.

Che lo si stimi o lo si disprezzi, in effetti, molti vedono in lui una sorta di geniale eminenza grigia, un incrocio tra Metternich e il capo della Spectre. C’è del vero?

In realtà si tratta di una lettura mitologica, per quanto apprezzata e appunto alimentata dallo stesso Kissinger. Che come studioso di politica estera in realtà è spesso grossolano, superficiale, commette un sacco di errori e dimostra una certa pigrizia intellettuale, preferendo seguire le mode del momento invece di muoversi in autonomia, mentre come statista è solo un attore tra molti.

Poi c’è il Vietnam: sapeva che quella guerra non si poteva vincere, eppure sostenne l’impegno americano.

Il suo ragionamento sul Vietnam – che ripeterà tale e quale quarant’anni dopo, a proposito dell’Iraq – farebbe cadere dalla sedia qualsiasi vero realista e studioso di relazioni internazionali: riteneva che il Vietnam non fosse strategicamente importante e pian piano capì che non c’era soluzione se non il ritiro, ma era fermamente convinto che si dovesse salvare la credibilità di Washington. Proprio il feticcio della credibilità lo spinse a prolungare di molto un conflitto che sapeva già perso, mentre coi colloqui di pace e il successivo accordo del gennaio 1973 (per il quale vinse il Premio Nobel per la pace insieme al vietnamita Le Duc Tho, ndr) andava alla ricerca di una via d’uscita dignitosa, del famoso “intervallo decente” tra ritiro e inevitabile riunificazione comunista. Voleva un escamotage che lo facesse quasi sembrare un successo americano. Tali ritardi hanno contribuito grandemente al bilancio finale, che ammonta a 2-3 milioni di morti, in grandissima misura vietnamiti.

Soprattutto di questi tempi, si guarda a Kissinger come a un vecchio saggio, capace di soppesare con precisione da farmacista i rischi di un’escalation nucleare. È davvero così?

Anche in questo caso, mi pare che si sopravvalutino la statura e la coerenza intellettuale di Kissinger, che sul nucleare non ha mai sfidato il pensiero convenzionale di volta in volta prevalente: prima giocherellò con l’ipotesi di guerre nucleari ‘tattiche’, circoscritte; poi con l’idea di un ‘gap missilistico’ che vedeva avvantaggiata l’Unione Sovietica, quando semmai era l’opposto; solo più avanti sposò – quando anch’essa era diventata maggioritaria – la più prudente idea che un uso effettivo del nucleare comporti un’escalation distruttiva. Che sia stato per opportunismo, per ambizione o per levità intellettuale, anche in questo caso vediamo i limiti di chi si muove sempre su un crinale molto sottile per evitare di inimicarsi il decisore al potere.

Kissinger è diventato anche una sorta di sineddoche, di parte per il tutto quando si parla di ingerenze degli Usa in Europa. In un saggio di qualche anno fa, lei ha parlato delle sue ‘Tre Europe’. In che senso?

L’Europa è fondamentale nella costruzione del mito perseguita dallo stesso Kissinger: è l’origine della Realpolitik con le sue leggi imperiture e immutabili che lui, tedesco, va a insegnare agli ingenui americani; al contempo, è un alleato subordinato agli Usa; infine è il teatro centrale della guerra fredda, che legge in chiave fortemente eurocentrica e bipolare. Nella ricerca di una stabilizzazione del continente, Kissinger ancora una volta si preoccupò poco di questioni quali la democrazia, del rischio ad esempio che l’Italia si trovasse sotto i colonnelli come la Grecia. Però non è giusto sostenere che l’amministrazione Nixon, alla prova dei fatti, abbia mostrato ingerenze peggiori di quelle dei decenni precedenti.

In compenso l’apertura alla Cina, che permise di triangolare una nuova epoca della guerra fredda, fu merito di Kissinger. O no?

Non fu lui a inventarsi la détente con Mao, anzi: dopo i primi tentativi del democratico Lyndon Johnson, nel primo anno le aperture di Nixon a Pechino furono guardate da Kissinger con grande scetticismo. Fu dunque lo stesso Nixon, non Kissinger, ad aprire quella strada.

Il realismo ‘amorale’ pareva a molti una forma di cinismo. Lei lo spiega bene nel suo ‘Henry Kissinger e l’ascesa dei neoconservatori’: la sua stella si offuscò quando a prendere il sopravvento fu uno strano ibrido tra idealismo internazionalista e interventismo da vecchi falchi, appunto il cosiddetto neoconservatorismo, quello di Ronald Reagan e poi dell’‘esportazione della democrazia’ di Bush Jr. Cos’era successo?

Negli anni Ottanta e Novanta la svolta neoliberista e l’interventismo umanitario marginalizzarono Kissinger, che Reagan tenne a debita distanza dalla Casa Bianca. Si ritrovò così tagliato fuori dalle amministrazioni successive a quelle di Nixon e Ford. D’altronde il suo è un “pensiero della crisi”, basato su un’idea di politica estera che rifiuta l’eccezionalismo americano in nome di un discorso realista, basato sulla sicurezza e la tutela degli interessi nazionali in un mondo corrotto e irredimibile. Tale retorica – molto disincantata, prescrittiva, per certi versi antiglobalista e capace di sollevare l’opinione pubblica dai dilemmi circa i propri ‘doveri’ internazionali – piace agli americani nei momenti di grande difficoltà, quando certe utopie palingenetiche e americanizzatrici, care ai liberal, finiscono per impantanarsi come in Vietnam, Afghanistan, Iraq. Proprio il contesto di crisi ha rimesso oggi sotto i riflettori il kissingerismo, mentre nell’America di Reagan e Bush il suo era visto come un discorso cinico e disfattista.

A proposito di crisi, a rianimare il mito del Kissinger ‘profeta’ è stata l’invasione russa dell’Ucraina. Già nel 2014 denunciava i rischi dell’arroganza Nato, consigliando una finlandizzazione del Paese. Ora invece, paventando un’escalation tra Usa e Russia/Cina, prevede – e in parte auspica – una pace che ritorni alla situazione territoriale prima dell’invasione dell’anno scorso, però con l’Ucraina nella Nato, per controllarla adesso che è armata fino ai denti. Incoerenza?

La posizione sull’Ucraina rivela uno dei cortocircuiti del suo approccio, quello tra essenzialismo e opportunismo. Il suo essenzialismo – l’idea assai discutibile che le nazioni siano ispirate da ‘essenze’ immutabili che ne determinano la politica estera, che ad esempio l’Ucraina si divida nettamente in anima occidentale e anima russofona – piace al pubblico perché semplifica tutto, facendo sparire la complessità storica alla quale pure dice di rifarsi. Solo che nel frattempo il contesto è cambiato, e rimanere aggrappato a quella lettura pregiudiziale significherebbe non confrontarsi con il contesto, essenziale in una lettura opportunista del da farsi.

La ‘profezia’ ha fatto sì che a portare in palmo di mano Kissinger fosse anche la ‘sinistra sinistra’, quella dell’antiamericanismo sempre e comunque e del pacifismo senza se e senza ma, la stessa che fino a ieri lo definiva “criminale di guerra”.

Questo perché il mito di Kissinger – ben più influente del suo reale profilo storico – lo porta a rappresentare per molti versi l’auctoritas, nonostante vi siano pensatori ben più brillanti di lui come Hans Morgenthau o Stanley Hoffmann, che un paio di volte lo hanno anche fatto a fette.

Ma la sinistra non dovrebbe ripudiarlo proprio in chiave antiautoritaria?

Una certa sinistra radicale, in realtà, mi pare molto innamorata del realismo all’amatriciana di Kissinger e delle sue volgarizzazioni. Anche perché quel realismo descrive l’amoralità delle relazioni internazionali, che a sua volta può essere impugnata per denunciare l’immoralità del mondo capitalista, per sostenere che Bush e Obama, Clinton e Trump tutto sommato sono tutti uguali, e che valori come la difesa dei diritti umani sono solo posture di comodo.