Lugano Hall of Fame & Legends, un tuffo nell’hockey che fu

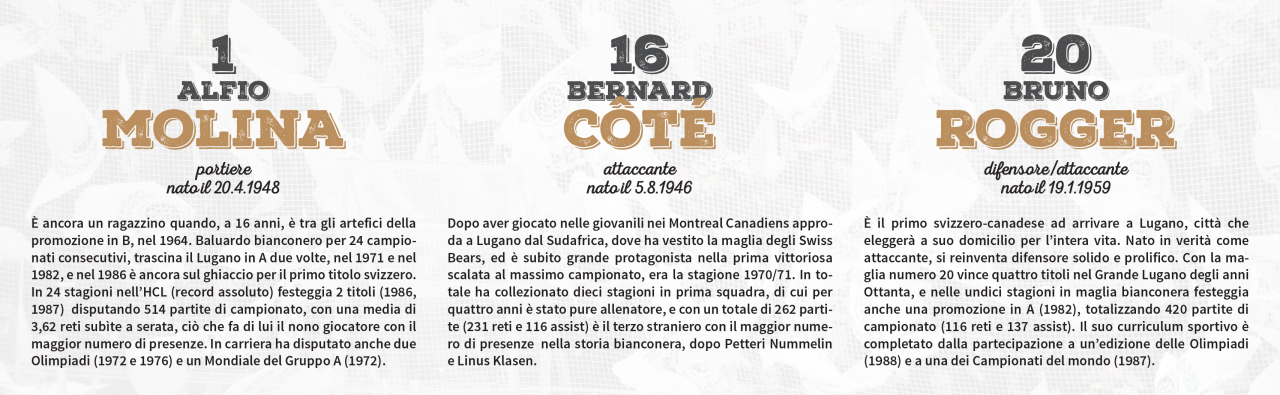

Il Lugano apre stasera una finestra sul passato, inaugurando la sua Hall of Fame: a rompere il ghiaccio sono Molina, Côté e Rogger. Li abbiamo incontrati

Lugano Hall of Fame & Legends, un tuffo nell’hockey che fu

Lugano Hall of Fame & Legends, un tuffo nell’hockey che fu Tutto iniziò con la Coppa Svizzera, nella stagione poi sfociata con la storica promozione del Lugano in Lnb (1963/64). «Giocavamo a Lucerna; l’avversario era il Lucerna o il Bassersdorf – racconta l’oggi 71enne Alfio Molina, storico numero 1 dei bianconeri –. Finì con un largo successo, qualcosa come 9-1 per noi. Quando l’allenatore mi disse che sarei partito da titolare ho provato una grande emozione». Quello, per lui, è stato il punto di non ritorno: «Visto come era andata, i dirigenti decisero subito dopo di scaricare l’allora titolare per puntare su di me, che avevo appena 15 anni. A ripensarci ora devo dire che il club fece una scelta coraggiosa affidando a un giovane come me un ruolo così importante: fu una sorta di scommessa per tutti». Una scommessa che, però, si rivelò pagante, visto che quella stagione terminò appunto con la promozione in Lnb: «Andò addirittura oltre le aspettative. Secondo i piani della società avremmo dovuto tentare il salto di categoria solo l’anno seguente: quella stagione, infatti, erano stati ingaggiati Friedrich e Bernasconi che, però, in virtù dei regolamenti di allora, per quell’anno potevano giocare solo in Coppa, dove, non a caso, arrivammo fino ai quarti di finale».

‘Due promozioni in Lna lanciate da una singolare analogia: un mezzo passaggio a vuoto davanti al pubblico amico’

Poi, nel 1971, con Molina in porta, il Lugano festeggiò la prima ascesa in Lna. «Nel torneo per la promozione la squadra ebbe una lieve flessione, pareggiando in casa col Neuchâtel (7-7) una partita che avremmo dovuto vincere; quel mezzo passo falso ci fece dubitare. Alla fine però vincemmo la poule perdendo 3 punti su 20. L’anno della seconda ascesa in A (nel 1982) si ripresentò poi uno scenario simile: in casa col Sierre, al termine di una partita rocambolesca, non andammo oltre il pareggio, pure per 7-7. Memore di come era finita undici anni prima, però, al termine di quella sfida dentro di me ero certo che ce l’avremmo fatta. E difatti andò proprio così: chiudemmo il girone con 19 punti su 20, e con la miglior difesa per giunta, e tornammo nell’élite».

C’è una parata che ricordi più delle altre? «Ricordo una sera, la prima stagione dal nostro secondo ritorno in A, a Kloten. Io ero piazzato sul primo palo, e davanti allo slot c’era uno straniero degli Aviatori. Quando ha ricevuto il disco, ha tirato a botta sicura, e stava già esultando. D’istinto ho fatto una spaccata e mi sono ritrovato il disco nella ‘pinza’. Ho ancora davanti agli occhi la sua delusione... Ricordo poi un Giovanni Conte che, dopo una mia respinta su un suo slap nell’assalto finale, con ironia mi disse: ‘Questi tiri devi bloccarli, non basta respingerli’, per enfatizzare con sarcasmo la mia parata». E la ‘papera’ che non hai dimenticato? «Non è propriamente una papera, ma una volta contro l’Ambrì sentii il rumore del disco sul palo e pensai di averla fatta franca. Ma il puck, rimbalzando, mi finì sulla schiena e poi in gol». Parliamo di derby: qual è quello che occupa il primo posto nei tuoi ricordi? «Ne ricordo uno alla Valascia finito con una batosta tremenda, tipo 13-2. Si giocò di venerdì (il 12 febbraio 1965, ndr). Per tutta la settimana ero stato a letto con la febbre, ma quel derby non lo volevo mancare. Il martedì dissi a mia madre che avevo una riunione della squadra, invece andai ad allenarmi, poi tornai a casa e mi infilai subito nel letto. Il venerdì mi sentivo meglio, e così giocai. Ma, appunto, non andò molto bene...». Alla Valascia non sono però sempre stati solo dolori. «No, affatto. Il primo derby che vincemmo ad Ambrì fu anche il primo giocato con la Valascia coperta (il 23 ottobre 1979: finì 2-5). Un giornale, nel riferire del kappaò interno dei leventinesi, titolò così: ‘Sotto le stelle mai, sotto il tetto sono guai’».

Protagonista anche in Nazionale

Veniamo alla Nazionale, perché Alfio Molina è anche stato protagonista di alcune importanti pagine della storia dell’hockey rossocrociato: «Ho avuto la fortuna di vestire la maglia della Nazionale già dalle giovanili: fino a 19 anni dentro di me continuavo a cullare la speranza di tornare a vestire ancora una volta la maglia della Svizzera, e ci sono riuscito praticamente senza interruzione fino a quella maggiore. Non scorderò mai l’ambiente delle Olimpiadi. Esordii col Giappone: tutto, attorno a me, era così ‘grande’, al punto che nei primi minuti mi son chiesto cosa ci facessi lì...». Olimpiadi ma non solo: nella sua carriera ha pure disputato un Mondiale del gruppo A, nel 1972. «La mia prima convocazione a un torneo iridato fu per il Mondiale del gruppo B che si giocò in Svizzera l’anno prima. Nemmeno me l’aspettavo quella chiamata. Anche perché, nell’ultima amichevole premondiale, l’allenatore (ironia della sorte si chiamava Pelletier) mi mandò in pista anticipandomi però che a fine partita mi avrebbe parlato. In rosa c’erano già due portieri davanti a me, ed ero certo che mi avrebbe tagliato. Dopo la partita, però, nessuno mi venne a parlare. Il resto è storia: a quei Mondiali fui io la riserva di Gérald Rigolet che, comunque giocò tutte le partite. Venni poi a sapere che la scelta di preferire me all’altro portiere fu presa anche dietro invito del resto della squadra: erano stati gli altri giocatori a volere me! L’anno seguente disputai, stavolta da titolare, i Mondiali di Praga, nel gruppo A: quello è stato l’apice della mia carriera».

Bruno Rogger. Spuntò anche la mano di Wyden

‘Io da qui non andrò più via’

Il 19 dicembre del 1980 è il giorno che cambia la vita di Bruno Rogger. Il primo svizzero-canadese a vestire la maglia del Lugano, negli anni Ottanta e Novanta. «Quella è una data che non dimenticherò mai – racconta il 61enne ex difensore bianconero e della Nazionale –. Ero arrivato in Svizzera per il tramite di Andreas Wyden (noto volto televisivo della Tsi di allora, ndr). Feci dapprima un provino a Wetzikon, poi ebbi quel famoso colloquio con Geo Mantegazza, qui a Lugano. Mi mostrò la città, mi parlò del progetto e mi convinse di firmare per la società. Da quel momento la mia vita cambiò radicalmente. Ho vissuto in Canada per vent’anni, imparando a giocare a hockey, ma in Svizzera ne ‘spesi’ gli altri quaranta, e da qui non andrò più via. E se un giorno dovessi tornare in Canada, cosa peraltro assai improbabile, mi sentirei uno straniero: qui mi sono sposato, qui sono nati i miei figli, ho tantissimi amici e una mia attività. Mi trovo benissimo, amo questa città. Ironia della sorte, però, mio figlio, nato e cresciuto qui ha deciso di andare ad abitare in Canada... That’s life!».

Nato in Canada da genitori svizzeri

In quel Canada in cui sei nato, ma da genitori svizzeri: «Erano emigrati oltre Oceano negli anni Cinquanta. E quando ho messo piede in Svizzera, nel 1980, dopo tre giorni avevo già in tasca il passaporto rossocrociato: infatti, prima che partissi mia madre aveva già contattato l’ambasciata canadese per avviare le pratiche. Quella, però, non era stata la mia prima volta qui: c’ero già stato da giovane, per conoscere il Paese, e mi era piaciuto subito. Ricordo che una volta, con la famiglia, visitammo tutti i parenti. Poi, quando ero studente universitario, visitammo l’Austria e la Germania, e chiesi un permesso speciale per assentarmi qualche giorno per visitare i familiari in Svizzera». Quali sono stati i momenti più belli della tua carriera in bianconero? «Primo fra tutti la promozione in Lega nazionale A nel campionato 1981/82: la gente aspettava da anni quell’importante passo. E poi, naturalmente, il primo titolo vinto, la sera del 1° marzo 1986 sul ghiaccio di Davos, col trionfale abbraccio dei tifosi alle 2 di notte nella vecchia Resega piena zeppa».

Oltre l'hockey

Non c’è tuttavia soltanto l’hockey nella vita di Bruno Rogger: «Negli ultimi anni della carriera agonistica ho lavorato part-time come impiegato in un istituto bancario ticinese. Dopodiché, per otto anni ho lavorato in uno studio fiduciario luganese. Negli ultimi quindici, insieme alla mia nuova compagna ho deciso di aprire un bar/ristorante in centro città, il Time Out, attività che gestisco tutt’ora».

Segui ancora l’hockey? «Sì, parecchio. In televisione, e quando il lavoro me lo permette guardo anche le partite di National hockey league, ma alla Cornèr Arena ci vado regolarmente. Naturalmente tifo Lugano, ma non sono uno di quei tifosi scatenati. Mi piace molto seguire le partite, perché l’hockey è uno sport che amo con tutto il mio cuore». Che effetto fa essere stato scelto tra i primi giocatori della nuova Hall of fame del Lugano? «È una bellissima sorpresa, che mi riempie di onore – conclude –. Sapere di essere ancora apprezzato è una grande sensazione. Per questo devo ringraziare molta gente, penso in particolar modo a Geo Mantegazza, a John Slettvoll e naturalmente a tutti i miei compagni di squadra, che mi hanno permesso di vivere una lunga carriera, ricca di vittorie, ma pure di incredibili sensazioni».

Bernard Côté, il suo giro del mondo si fermò a Lugano

Di bagarre e rane canadesi: 'Ma continuava a scusarsi'

«Se mi sento luganese? Certo, sono un luganese doc», esclama. Ma quell’acronimo per Bernard Côté ha un significato diverso: «Di origine canadese» aggiunge, e poi scoppia a ridere. Lui che, 73enne ex attaccante canadese, oltre cinquant’anni fa lasciò il Québec, e dopo aver girato mezzo mondo («per così dire», aggiunge), dopo tutto quel vagabondare in cerca di fortuna si fermò in Ticino. Era il 1970. «A quel tempo mia moglie era ancora la mia fidanzata, e quando ricevetti il contratto da Lugano le dissi: senti, facciamo sei mesi in Svizzera e poi quando finisce la stagione, dopo un giretto in Europa, si fa ritorno in Sudafrica. Là, infatti, io avevo un lavoro».

Invece andò tutto diversamente. «In effetti quel campionato lo vincemmo e venimmo promossi in A. Così a Lugano mi proposero un contratto triennale». Niente più Sudafrica, quindi. «Però ci tornammo comunque, anche se soltanto per sposarci».

‘Zimmermann disse che forse si poteva fare. E quando un treno ferma, ci devi salire’

Su cosa ci facesse un hockeista in un Paese ai confini del mondo, che vive oltretutto di rugby e non certo di hockey, è lo stesso Côté a raccontarlo. «È una lunga storia – dice –. Ero ai Memphis South Stars, il farm team di Minnesota, quando decisi di fare ritorno in Canada per finire l’università. Ma non ne ebbi il tempo: ricevetti una telefonata che mi chiedeva se fossi interessato a vivere un’esperienza in Belgio. Perché no, mi dissi? Così feci le valigie e partii, ma quando arrivai a destinazione un amico canadese mi propose di andare a giocare con lui in Sudafrica. ‘In Sudafrica, gli chiesi, ma siamo matti?’».

Eppure a quei tempi era di moda pattinare agli antipodi. «Infatti quando qua è estate, là è inverno. Ed erano diversi i giocatori svizzeri che a fine campionato sceglievano di emigrare per giocare in Sudafrica. In maggioranza da Kloten, ma pure da Davos e Bienne».

Finché, era il 1970, a Bernie si presentò una nuova opportunità. Stavolta decisiva. «Fu Jürg Zimmermann a dirmi che a Lugano c’erano delle possibilità. ‘Non ti prometto niente, disse, ma proviamoci’». E tu come reagisti? «Mi sono sempre detto che se provi a saltare sul treno mentre è in movimento, rischi di farti male; se invece il treno si ferma, be’, salici. E quel treno per me s’è fermato tre volte, portandomi in Belgio, Sudafrica e, appunto, Svizzera».

A Lugano, però, a quei tempi era tutta un’altra storia. A cominciare dal fatto che la squadra era ancora in B. «In verità da allora è cambiato proprio tutto nel mondo dell’hockey, ed è stata un’evoluzione inimmaginabile a quei tempi. Ora c’è più fisico, più velocità: è migliorata la tattica, si studiano per bene gli avversari, ma c’è anche maggior copertura mediatica e interesse da parte degli spettatori e degli sponsor».

Bianconero per dieci stagioni

Alla fine, in quel Lugano ci sei rimasto per dieci stagioni. Esattamente come Nummelin. Il quale, però, al pari di Klasen, quella maglia l’ha indossata più volte di te: 426 partite il primo, 293 il secondo, mentre tu ti sei fermato a 262. «Ma è ovvio, se pensiamo a quante partite si giocano oggi rispetto ai miei tempi. Io, però, sinceramente, ho sempre pensato che il recordman fosse Kenta Johansson (che, invece, s’è fermato a 239, ndr)». Resta il fatto che 260 e rotte partite sono tantissime: di quel lungo capitolo cosa ricordi, in particolare? «Due squadre, che potrei definire fortissime: la prima festeggiò la promozione in A nel 1970/71, l’altra era quella dell’anno dopo. Ricordo che arrivò gente come Gilbert Mathieu e Kilian Locher, o ancora Peter Aeschlimann, uno dei migliori difensori che abbia mai visto: aveva il tiro, la visione di gioco e il fisico, e non l’ho mai visto perdere un ‘uno contro uno’. Per capirci: noi eravamo in B mentre lui, intanto, giocava in Nazionale. Fu un gruppo fantastico quello, composto da ragazzi nel pieno delle loro forze, tutti venticinquenni o giù di lì, molti dei quali ‘ticinès’ (aggiunge in dialetto, ndr). Un gruppo che sapeva anche far festa, ma che quando anda- va sul ghiaccio, in allenamento oppure in partita, non aveva paura di sudare».

I ricordi, però, di solito sono legati pure a qualche aneddoto... «Già, ma io ho sem- pre pensato che ciò che succede nello spogliatoio, rimane nello spogliatoio (ride, ndr). Però, senz’altro, di ‘scemate’ ne sono capitate, magari pure divertenti, e anche in partita».

Il gigante del Québec

Un esempio? «Ok, d’accordo... (riflette, ndr). In squadra c’eravamo io e Koleff, entrambi canadesi, ma lui era originario dell’Ontario e io, invece, del Québec. Un giorno, durante una partita nacque una bagarre davanti alla porta, e nell’altra squadra c’era un québecois che, se io ero un metro e settanta e Koleff uno e ottanta, sarà stato attorno al metro e novanta. A un certo punto questo se la prende con Aeschlimann, che è sì un duro, ma anche uno piuttosto tranquillo. Quindi Jimmy decide di intervenire, e dice all’altro qualcosa tipo ‘prenditela con me, se ne sei capace’. Dovete sapere che nel mio Paese i canadesi di lingua inglese sono soliti definire ‘rane’ quelli che parlano francese, così Koleff iniziò ad apostrofare il gigante del Québec con una serie di epiteti, intercalandoli di tanto in tanto con un ‘fuc king frog’. Ma ogni volta che lo faceva si voltava verso di me, scusandosi con un ‘Sorry, Bernie!’».