Da dove arriva Messi, l’ultimo genio di Rosario

Così inizia la biografia del ‘10’ argentino, da ieri in libreria. Il racconto di una carriera a partire dai campi di periferia di una città unica.

Da dove arriva Messi, l’ultimo genio di Rosario

Da dove arriva Messi, l’ultimo genio di Rosario Rosario è una città senza padri fondatori, senza miti fondativi, senza prime pietre posate. È nata da sé: un agglomerato di particelle sospese, che aspettavano il momento giusto per raggrumarsi. Un fiore nel deserto che è sbocciato alla prima pioggia.

A differenza delle principali città argentine, nessun cordone ombelicale la lega alla madrepatria, alla Spagna. In un punto impreciso del Diciottesimo secolo, in maniera sommessa ma convinta, una popolazione eterogenea ha cominciato a stabilirsi intorno a una cappella intitolata alla Vergine del Rosario. Da quell’agglomerato di abitazioni sarebbe nata Rosario.

Avamposto per la sellatura dei cavalli di chi, da Buenos Aires, si sta dirigendo verso le Ande, dapprima. E poi snodo ferroviario, polo agricolo, fervente epicentro culturale. Negli anni Trenta del Ventesimo secolo l’avrebbero soprannominata la Chicago argentina, tanto erano sviluppate, di pari passo, prostituzione e malavita.

Rosario ha anche avuto l’enorme fortuna di trovarsi a essere epicentro di geni rivoluzionari. Di eccellenze. Rosario non è solo la città natale di Ernesto Che Guevara; le acque torbide del Paraná sono il brodo primordiale della sovversività calcistica argentina, e dell’innovazione. A Rosario sono cresciuti Jorge Valdano, Jorge Griffa, Marcelo Bielsa. E poi César Luis Menotti, il fondatore di una Guerra Fredda intima e solo apparentemente frivola, a prima vista tutta argentina, tra due scuole calcistiche che avrebbero influenzato in maniera irredimibile la storia del gioco a livello globale, cioè quella menottista, contrapposta alla bilardista, filosofia più difensivista o meglio pragmatica, ideata da Carlos Bilardo.

Punto d’approdo, o rampa di lancio, per chi viaggiava verso – o faceva ritorno – dall’umida Pampa Gringa, Rosario è stata da subito centro di convergenza di flussi migratori. A differenza delle altre grandi città argentine, e conseguenza piuttosto naturale della sua parabola storica, la maggioranza della popolazione non discende dagli spagnoli. Alla fine del Diciannovesimo secolo i polacchi, russi, francesi, ebrei, tedeschi, inglesi, greci erano tanti quanti i baschi, gli andalusi, i gallegos. Ma era soprattutto la comunità italiana a farla da padrona.

Ai margini

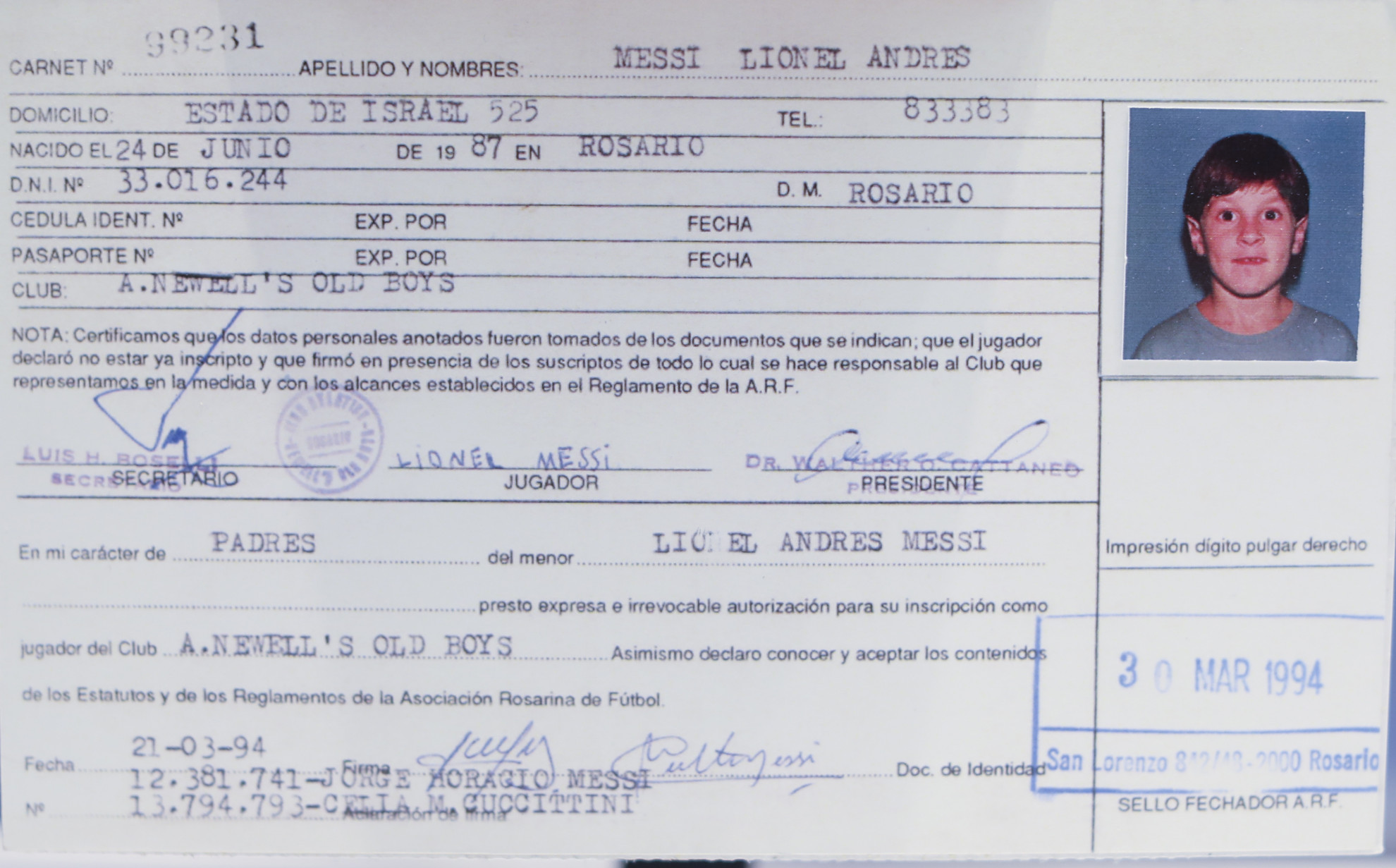

Sartre dice che le cose che ci succedono non hanno un inizio determinato; siamo noi, al ricordarle, che stabiliamo capricciosamente un punto di partenza e uno di arrivo. Nella sottile linea della Storia sulla quale si dipanano gli avvenimenti, Lionel Messi Cuccittini dovrebbe situarsi in qualche punto in cui l’italianità si è coagulata in un nucleo familiare con precisi riferimenti culturali, etici. Eppure, come molti altri immigrati di seconda, terza, quarta generazione, Lionel Messi non porta dentro di sé nessuna vestigia del passato. Per lui tutto inizia, e finisce, a Rosario.

Per decenni i Messi hanno abitato in una casetta bassa, con i muri scrostati e le inferriate alle finestre, in calle Lavalleja, in una zona periferica della città nota come La Bajada, o Las Heras. Un barrio in cui la comunità è molto unita, solidale: protetto dal calore di quest’utero materno rassicurante, Lionel ha vissuto la sua infanzia. L’immagine di sé che Rosario vuole proiettare verso l’esterno è a qualche chilometro di distanza da Las Heras. Comincia più o meno dalle parti di Parque de la Independencia, il luogo in cui, secondo Eduardo van der Kooy, «la città inizia a definire il proprio stile, la propria personalità». Che vuole essere un dagherrotipo somigliante a una cartolina di Parigi. I cuatro bulevares che si dipanano da Parque de la Independencia racchiudono caffè dai soffitti slanciati, finestre alte, tavoli piccoli. Ma è fuori dai cuatro bulevares che si profonde tutta la quintessenza rosarina. In quella propaggine più marginale che dimenticata si sono conosciuti Jorge e Celia. Si sono innamorati, e poi sposati, nel 1978, otto giorni prima che si celebrasse l’ultimo atto di una Coppa del Mondo perfettamente collimante ai piani della dittatura militare. In una nazione in cui la Storia è sempre, in un modo o nell’altro, la concretizzazione della trama di una narrativa da realismo magico, il simbolismo non sembra per nulla insignificante.

Jorge Messi, come tutti gli argentini, ama il calcio. Come molti argentini, in quegli anni, ha un’idea incompiuta di ciò che sta succedendo. Sa che per guadagnarsi da vivere c’è da lavorare sodo, niente di più, niente di meno. Aveva provato a sfondare nel fútbol, ma dopo quattro anni trascorsi nelle giovanili del Newell’s Old Boys si era reso conto dell’impossibilità di realizzare il suo sogno. Allora si era messo a studiare, di sera, dopo il turno in fabbrica: dalle cinque alle nove si concentrava sui libri, voleva diventare un chimico. Per guadagnarsi da vivere produceva viti in un’officina meccanica, poi si mise a vendere polizze mediche e assicurative porta a porta. Ci avrebbe messo otto anni, per terminare gli studi. Ma aveva ben chiare le sue priorità. Nel 1980, l’anno di nascita di Rodrigo, il primo figlio, venne assunto dalla Acindar, una delle principali aziende siderurgiche del paese. Per arrivare in fabbrica, ogni giorno, saliva su un colectivo che lo portava a Villa Constitución, a cinquanta chilometri di distanza. C’era un clima molto competitivo, in azienda, ma era un po’ come nelle giovanili del Newell’s, dopotutto: solo che in Acindar Jorge riuscì a fare carriera, fino a diventare direttore dello stabilimento. In un contesto sociale depresso, Jorge era una felice eccezione: il suo stipendio gli garantiva di mantenere una famiglia di due, tre, quattro persone. Sarebbero infatti arrivati altri due figli. Matias, il secondogenito. E poi Lionel.

Il 24 giugno 1987, è passato quasi un anno da quando Diego Armando Maradona ha alzato al cielo la Coppa del Mondo sulle tribune dello stadio Azteca. È il cinquantaduesimo anniversario della morte di Carlos Gardel, personaggio mitico della cultura tanguera argentina, e nel pieno di una feroce e grave crisi economica e politica nasce Lionel. In serata, quindici bombe deflagrano in tutto il paese. Una, a Rosario. Una a Villa Constitución. Non si sa precisamente chi siano stati i mandanti e gli autori degli attentati dinamitardi. Sembra un gesto di ribellione, di sovversione, di protesta alla Legge di obbedienza dovuta promulgata dal governo Alfonsín ed entrata in vigore giusto il giorno prima. Una legge che in qualche modo riabilita alcuni tra i peggiori criminali politici degli anni oscuri della dittatura.

L’infanzia è la vera patria dell’uomo?

Cosa si nasconde, nella prodigiosa manifestazione infantile di un talento? Il flash-forward di un futuro da predestinato, o il semplice stupore naïf per un’abilità fuori contesto? Che si tratti di predestinazione possiamo capirlo solo «a cose fatte». Nel giovane Wolfgang Amadeus Mozart che compone, nell’imberbe Giotto che disegna un cerchio perfetto a mano libera, nel minuscolo Lionel Messi che non appena muove i primi passi già insegue una palla non si cela che una sorprendente, gioiosa ma soprattutto naturale manifestazione di una rivelazione. Attorno alla quale si raggrumano dettagli minori, non per questo meno importanti.

Pochi giorni dopo essere riuscito a mettersi in piedi, a tenersi in equilibrio, Lionel esce di casa. I genitori lo perdono per un attimo di vista, lui varca la soglia e pochi secondi dopo è a terra, investito da un altro bambino in bicicletta. Lionel piange, ma si rialza subito. Il braccio si gonfia, lui vive il dolore con una compostezza fuori dimensione. Si scoprirà che l’ulna dell’avambraccio sinistro è fratturata: Lionel è minuscolo, ha una costituzione fragile. Ma dimostra anche una grande sopportazione del dolore. Il pallone che controlla alla perfezione, suscitando divertimento prima che ammirazione, rispetto a lui sembra enorme. Gli arriva al ginocchio, eppure rimane incollato al sinistro. Non se ne separa mai: anche quando con i suoi amici gioca in strada, di fronte alla bottega di Fragotti, usa la serranda di ferro come sponda ideale per non farsela rubare. I piccoli compagni lo adorano, lo trattano come un principito, anche se non gliela passa mai. Amano il potere che è in grado di esercitare sulla sfera di cuoio.

Il campetto del Grandoli spunta da un agglomerato di palazzoni di cemento brutalisti, simili a un quartiere dormitorio dell’Europa dell’Est, in una zona popolare, ai margini della città. Tra i caseggiati, baluginii di battelli che solcano il Paraná diretti al porto di Rosario. Il campo è in terra battuta, macchie spelacchiate di verde spuntano lungo le linee laterali in gesso. Gli uomini che frequentano il campetto del Grandoli si conoscono tutti, l’uno con l’altro. Spesso sono vicini di casa. Al campo portano i figli ad allenarsi, a giocare; il sabato fanno l’asado. La condivisione ha il sapore di casa, di famiglia. Salvador Aparicio è il nonno ideale che tutti i ragazzini che transitano per il campo all’incrocio tra calle 24 de Septiembre e Berruti General Las Heras, prima o poi, finiscono per avere come allenatore. Ci sono interviste che lo ritraggono con il volto stanco e rugoso, seduto in un salotto dai divani lisi dal tempo, le porte da baita a Bariloche, o semplicemente scorticate dal sole e dalla tramontana. Quando parla di Lionel, sembra un Geppetto che parla del suo Pinocchio. Don Aparicio convince i ragazzini a lasciare la strada: li porta al Grandoli per fargli scoprire la gioia del gioco, certo, ma anche per insegnare la disciplina, il rispetto reciproco.

Nella cultura argentina, i viejos hanno un ruolo centrale: specie, e soprattutto, nell’insegnamento del fútbol. È come se l’età, le incrostazioni della vita, lasciassero sul calcio della pistola una serie di tacche che sono la misura dell’autorevolezza. Ma è sorprendente, nella mitologia di Lionel Messi, che la figura anziana, saggia, eppure invasata per il calcio, in realtà sia in primo luogo femminile: quella della nonna. Nonna Celia era l’epicentro della famiglia, lo snodo centrale attorno al quale la vita di figli e nipoti si dipanava, organizzava, prendeva forma e vita. Il patio di casa di Celia era il luogo prediletto, per Lionel, per i fratelli, per i cugini, in cui inscenare continui picaditos, partitelle in cui a contare non è troppo il risultato, i gol, quanto le gambetas, i trucchi, i dribbling, l’irrisione.

Epifania

È un pomeriggio qualsiasi del 1990, e a Salvador Aparicio non sta succedendo niente di strano. Al campo ci sono soltanto tredici giocatori: uno di meno di quanti ne sono necessari per l’abituale match sette contro sette. Ci vorrebbe un ragazzino di almeno quattro anni, uno con cui completare le squadre. Uno da togliere dal potrero, dal campo disorganizzato creato in cattività, negli spazi verdi che sorgono tra i palazzoni. A ridosso degli spalti, Lionel sta calciando un pallone, solitario, contro la gradinata. Lo aspetta, osservandolo tornare indietro. Continua a palleggiare con il muro. È il terzo dei Messi: lo sa, Aparicio. Conosce i fratelli più grandi. Li ha allenati, li allena tuttora. Nonna Celia, dalla tribuna, osserva imperturbabile.

Ci sono due versioni contrastanti, a questo punto della storia. La prima vuole che Don Aparicio fosse piuttosto riluttante all’idea di colmare quel divario prendendo il ragazzino dagli spalti. Mi sembra una versione coscienziosa, saggia: nondimeno, deve essere scattato qualcosa, nella testa del profe, che lo ha spinto a chiedere, anche insistentemente, al gineceo che sorvegliava sul bimbetto di concederglielo. Se il gioco dovesse farsi troppo duro, ricorda di aver detto Aparicio, fermiamo tutto e ve lo riprendete. Non so, lo avrei trovato ragionevole, fossi stato uno dei Messi. La seconda versione, che è invece quella della famiglia Messi, vuole che Celia abbia chiesto a Don Aparicio, in maniera piuttosto concitata, disperata quasi, di dare un’opportunità al suo nipotino. E che Don Aparicio fosse riluttante: su questo almeno, le versioni coincidono. Cosa potrebbe aver spinto, però, una nonna e una madre a gettare nel tritacarne che è una partitella tra ragazzi di quattro, cinque anni, un bimbetto di tre, peraltro piuttosto gracile? La volontà di fare sfoggio di un talento? O semplicemente un po’ di sana incoscienza?

Resta il fatto che il piccolo Lionel attraversa la recinzione, scende in campo. Aparicio lo piazza sulla fascia, così – hai visto mai si fosse messo a piangere – per i parenti sarebbe stato un attimo, riprenderselo. Quando per la prima volta la palla scivola verso di lui, Lionel rimane impalato. La lascia scorrere, come spaesato. È come se ascoltasse per la prima volta nella sua vita una canzone che conosce a memoria, che canta soavemente, però interpretata in una lingua straniera. Don Aparicio dice di non essere rimasto troppo colpito: che se lo aspettava, che insomma, era normale. Ma Lionel, normale non è per niente: quando la sfera, ancora una volta, rotola verso di lui, ma stavolta a favore del suo sinistro, è come se gli astri si allineassero, il segnale per gettare la prima pietra di un’architettura mitica, esoterica. In quell’istante scocca una scintilla che divampa in un incendio, e chi è sugli spalti si trova, incredulo, esposto al prodigio. L’epifania, l’apparizione, si mostra ad Aparicio.

© 66thand2nd