laR+ IL COMMENTO

L’eroe morto, la bambina respinta e altri racconti di cecità

Non è chiaro a cosa sia dovuto l'obnubilamento di cui è afflitta una parte della società israeliana (e non solo): per ora si contano soltanto le vittime

In sintesi:

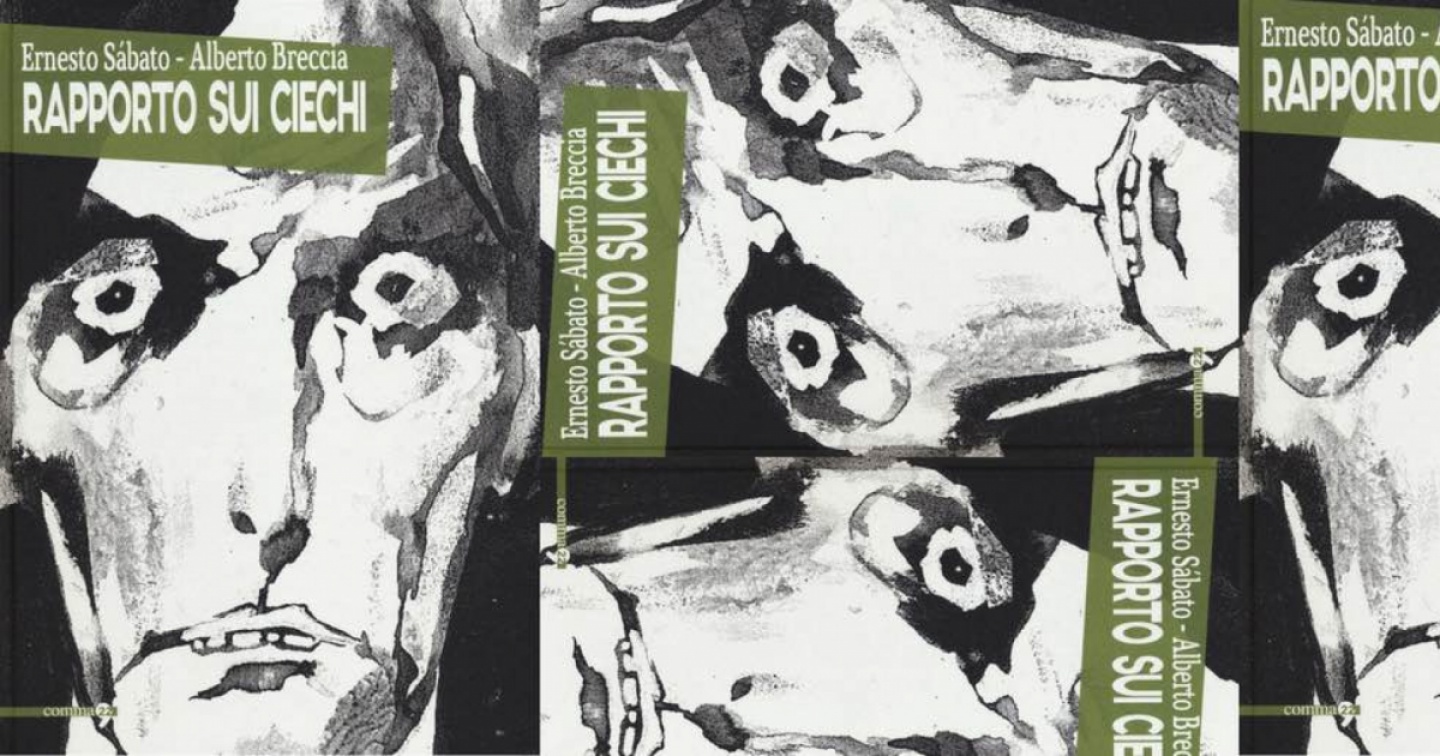

- Sábato e Saramago hanno deciso di affrontare la questione della cecità

- Lo stato di smarrimento collettivo israeliano può condurre a tragici e assurdi episodi

- Qualcosa di simile alla cecità pare stia colpendo pure buona parte dell’Occidente

9 dicembre 2023

|