laR+ L’intervista

Dietro le sbarre di ‘Ariaferma’

Silvio Orlando e Tony Servillo, carcerato e carceriere nel film di Leonardo Di Costanzo, a Venezia prima e a Castellinaria 2021 poi, ora in sala

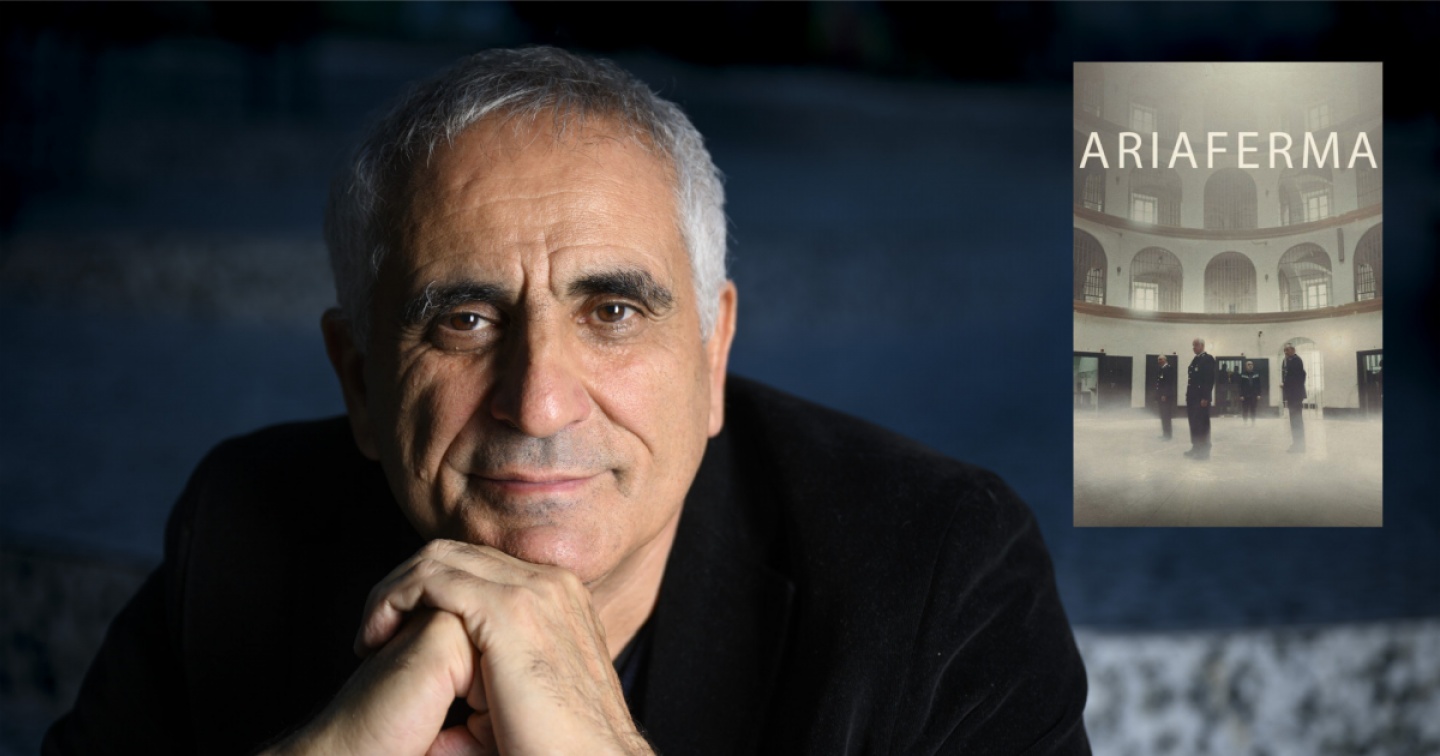

Leonardo Di Costanzo

(Keystone)

9 dicembre 2022

|

CULTURE