Biennale, l’esperienza della frontiera trova Venezia

Si apre la Biennale architettura e il padiglione svizzero accoglie il progetto ‘Ora, oræ’: un gruppo di artisti ginevrini ha girato in furgone i confini elvetici

Sostantivo latino che sta a indicare il margine, il limite, il confine, ‘Ora, oræ’ è stato scelto dagli architetti Mounir Ayour e Vanessa Lacaille, del Laboratoire d’architecture di Ginevra, come titolo dell’opera presentata al Padiglione Svizzero della Biennale di architettura 2021.

Di cosa parliamo? Di esperienze di frontiera per l’appunto, il titolo per esteso recita ‘Oræ – Experiences on the Border’, sulle quali il gruppo di artisti ginevrino (oltre a Lacaille e Ayoub, il cineasta Fabrice Aragno e lo scultore Pierre Szczepski) selezionato da Pro Helvetia ha deciso di lavorare. Come? Facendo il giro dei confini geografici svizzeri a bordo di un furgone e incontrando le persone che vi abitano. Non limitandosi ad ascoltare il loro vissuto, ma lavorando con gli abitanti su modellini che rappresentassero il loro sentire. Ne è risultata un’opera notevole, che coinvolge tutti i sensi e che permette di immergersi in una realtà svizzera diversa da come la vediamo sulla carta. Una topografia fatta di voci, racconti, percezioni poetiche e questioni politiche che stanno a dimostrare come il confine non sia solo una linea su una mappa ma uno spazio vissuto. Ma soprattutto, non come un mero limite ma come l’occasione di un nuovo inizio.

L’opera si inaugura oggi ufficialmente al pubblico per l’apertura della 17ª Mostra internazionale di Architettura (sino al 21 novembre 2021) di Venezia. Un’edizione, questa, attesa da un anno, che la pandemia ha costretto a posticipare, ma che con potenza rivendica l’importanza di una riflessione sul concetto di ‘vivere insieme’. “How will we live live together? ”recita il titolo voluto da Hashim Sarkis, il curatore di questa edizione, per il quale l’architettura deve ora domandarsi come vivere collettivamente e proporre modelli alternativi in un contesto particolare come quello attuale. La stessa domanda si pongono gli artisti del Padiglione svizzero che abbiamo incontrato ieri, con i quali abbiamo voluto discutere del processo che li ha portati qui. Un processo interrotto e poi modificato dalla pandemia, ma che più che mai riflette alcuni aspetti della nostra realtà.

Cosa significa per voi oggi, Vanessa Lacaille, il termine frontiera?

Abbiamo capito dopo questi due anni di lavoro insieme agli abitanti che la frontiera è territorio, territorio abitato. Ha una complessità e una diversità che dobbiamo prendere in considerazione, come architetti e urbanisti, con la quale dobbiamo lavorare.

Mounir Ayoub, durante la conferenza stampa ha detto che questo è per l’architettura l’anno della frontiera, che bisogna ripartire da qui. Cosa intendeva?

In questi ultimi 20 anni le grandi crisi politiche, come quella del mondo arabo, l’elezione di Trump, la Brexit e anche beninteso la pandemia, sono state vissute in maniera molto importante sulle frontiere. Penso che gli architetti debbano guardare a questi territori.

La generazione dei nostri predecessori si è occupata molto delle città, delle metropoli. Noi oggi dobbiamo occuparci dei confini intesi come luoghi pubblici: è qui che l’architettura può contribuire a superare le problematiche politiche.

Durante questi due anni di lavoro avete incontrato molte persone nei laboratori itineranti. Cosa vi hanno insegnato i racconti della gente che vive la frontiera continuamente?

VL: Che la frontiera è diversa per ognuno, dipende dal proprio statuto, dai documenti, dove si lavora. La relazione con il confine non è mai uguale, non è fissa, si muove continuamente. Quello che le persone ci hanno insegnato poi è che avevano già l’Altro nella loro vita. È il luogo dell’incontro, dove l’altro esiste. Indipendentemente dal fatto che la relazione sia piacevole o meno.

La frontiera quindi non divide ma unisce…

VL: In realtà è più di questo: è il luogo della messa in relazione delle persone. Non si tratta di unire, di omogeneizzare, ma di mettere in contatto, problematizzare le relazioni.

MA: A noi architetti capita spesso di non aver scelta, quando ci troviamo a dover lavorare su un terreno brutto con problemi di pendenza per esempio, di dover fare il lavoro. Con la frontiera è la stessa cosa: non è bella o brutta, dobbiamo lavorare con quello che abbiamo oggi. Con livelli di limite a volte molto violenti, a volte è filo spinato, a volte solo nuvole o orizzonti. Si tratta di lavorare con le complessità: a mio avviso non è una questione utopica o pragmatica, semplicemente non abbiamo scelta.

Di natura seguite un approccio partecipativo, nei vostri progetti. Il tema della Biennale proposto dal direttore artistico Sarkis, si sposa bene con la vostra filosofia.

MA: Quando abbiamo iniziato due anni fa non c’era la pandemia e non c’era ancora stata questa scelta del curatore. Abbiamo vissuto in un momento dove le frontiere hanno cominciato a vacillare: siamo stati privilegiati, nel senso del nostro lavoro, perché abbiamo gurdato a questo momento con gli abitanti stessi dei luoghi che si stavano trasformando.

Per tornare alla domanda che pone Hashim Sarkis, credo che se c’è un posto dove chiedersi urgentemente come vivere insieme è proprio la frontiera.

La crisi pandemica ha quindi modificato il vostro lavoro?

VL: Eravamo in pieno progetto, stavamo producendo il modellino finale. Ci siamo trovati a porci delle domande, il luogo dove si è reagito immediatamente è stata la frontiera.Abbiamo agito, trasformando il camion che ci aveva portato in giro in forum mobile. Abbiamo programmato un tour in cinque luoghi della froniera in pieno lockdown, tra quelli che avevamo già visitato, e abbiamo chiesto agli abitanti che già avevano partecipato ai laboratori nella prima fase di scrivere con noi in maniera collettiva quanto stava accadendo nei loro territori.

E come siete arrivati al risultato finale, qui a Venezia? Quali sono state le tappe del vostro processo?

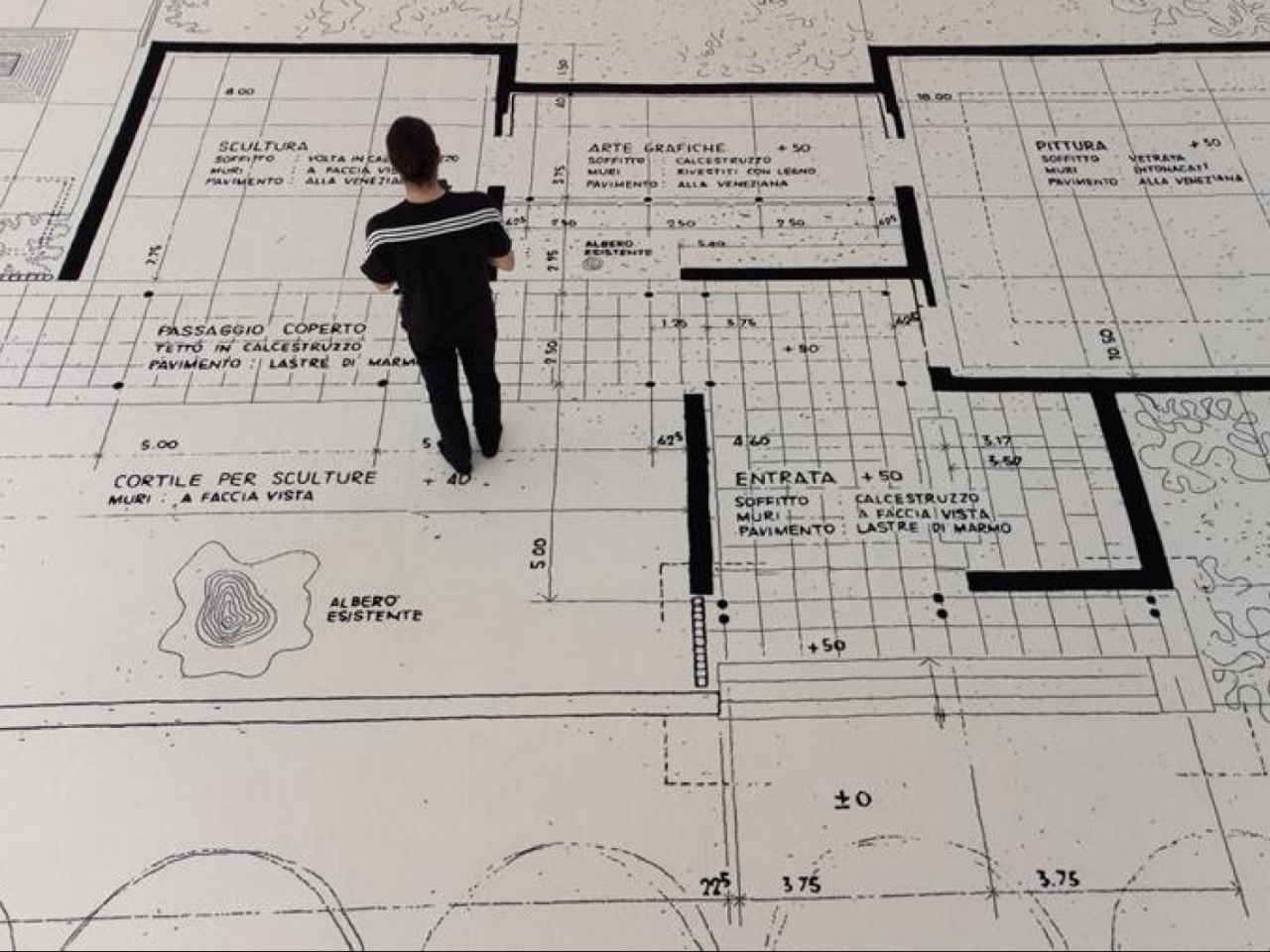

VL: All’inizio abbiamo costruito insieme degli oggetti. Tutto questo è stato filmato. Una volta fatto tutto il giro della Svizzera, siamo tornati in laboratorio e ci siamo accorti di avere tantissimo materiale, molto diversificato, ma nella stessa materia. Abbiamo continuato a lavorare su questo materiale, per capirlo il più profondamente. È stato come trovare un linguaggio comune. Quello che si vede oggi è il loro lavoro, corredato dalle immagini che li ritraggono, le voci, i gesti. I disegni che abbiamo fatto per continuare i modellini sono serviti per il lavoro cartografico che si vede qui. Abbiamo rimesso in discussione la cartografia come materia di frontiera e abbiamo proposto una geografia relazionale dei materiali.

MA: Spesso nei lavori partecipativi, le persone non sono professioniste ma hanno una passione straordinaria, e un immaginario incredibile. Noi abbiamo cercato di riproporre quello che loro ci hanno donato, valorizzandolo. Un modo per rendergli onore. Un dialogo tra la nostra arte e loro.

Un dialogo che racconta valichi montani, urbanizzazioni in cui confluisono più stati come Basilea, territori dove la frontiera è vissuta dai migranti come Chiasso, dai pendolari come Domodossola. Un dialogo che costituisce un mosaico di immagini, un gigantesco modellino bianco nel quale perdersi tra scale e pendii, dove scorgiamo un filo di lana rosso che unisce, un albero verde che colora, un filo spinato che sovrasta e l’acqua che sorge pura tra le voci che abitano i luoghi.