La comunità curda in Ticino è molto preoccupata

Le testimonianze di chi ha amici e parenti nel Rojava, al confine fra Siria e Turchia, dopo l'attacco di Erdogan. In pensiero anche i 'cugini' siriaci

La comunità curda in Ticino è molto preoccupata

La comunità curda in Ticino è molto preoccupata «La richiamo dopo, stiamo tracciando una linea elettrica e sono su un sentiero in Leventina». Diljan Talal Mustafa, classe 1977 – «Diljan è il soprannome, perché all’anagrafe siriana era proibito darci un nome curdo» –, è uno di quelli che ce l’hanno fatta: da ragazzino i suoi genitori lo hanno portato dal Rojava a Damasco, per allontanarsi dall’isolamento civile ed economico imposto dal regime siriano; poi da lì, nel 2008, è riuscito ad arrivare in Svizzera. La sua militanza pro-curda e l’attività teatrale a sfondo politico gli erano già valsi alcuni mesi di galera e un sacco di botte. Dopo la consueta via crucis del migrante ha trovato protezione in Ticino, prima con un permesso F e poi, dopo ben sette anni, come rifugiato politico. Ora è geomatico: misura e mappa le nostre valli per permettere di costruirvi edifici e infrastrutture.

Di questi tempi, però, è alle case della sua famiglia in Rojava che pensa con ansia: «Un paio di giorni fa è scoppiata una bomba a pochi metri dalla casa di mio fratello. Ora i miei nipoti hanno paura anche di andare al gabinetto. Può immaginare come mi sento». La preoccupazione si sente anche nella voce, negli inciampi del suo italiano, e nel fisico: «Quando sono iniziate le operazioni turche i miei colleghi mi facevano notare che stavo dimagrendo troppo».

Il sentimento di tradimento è forte: «Trump ci ha consegnato a Erdogan con una telefonata, dopo che abbiamo dato 11mila martiri alla lotta contro lo Stato islamico. E la Turchia ci odia, teme la democrazia che stiamo costruendo». Perché per Diljan il Rojava «è un posto dove cristiani, arabi, curdi vivono insieme e si oppongono al fascismo e alle dittature. E non chiediamo di dividere il Paese, ma di avere i nostri diritti».

Anche se in questi giorni i curdi siriani si sono dovuti alleare con Assad in funzione anti-turca: «Purtroppo sulla nostra testa giocano tutti, e la cosa più importante ora è difendere il popolo». C’è chi, come Amnesty International, ha contestato violazioni dei diritti umani anche ad opera degli stessi curdi (vedi ‘laRegione’ del 16 ottobre), ma per Diljan contro l’Isis e Ankara prende il sopravvento la spinta per la libertà: anche se «viviamo nella paura già da prima della guerra», dice Diljan, l’esperienza della ‘autogestione’ multietnica «è stata la cosa più bella capitata in Medio oriente». Anche se lui non può più tornare in Siria: «Bene che vada finirei in prigione. E se in prigione non c’è spazio, rischierei di essere ammazzato».

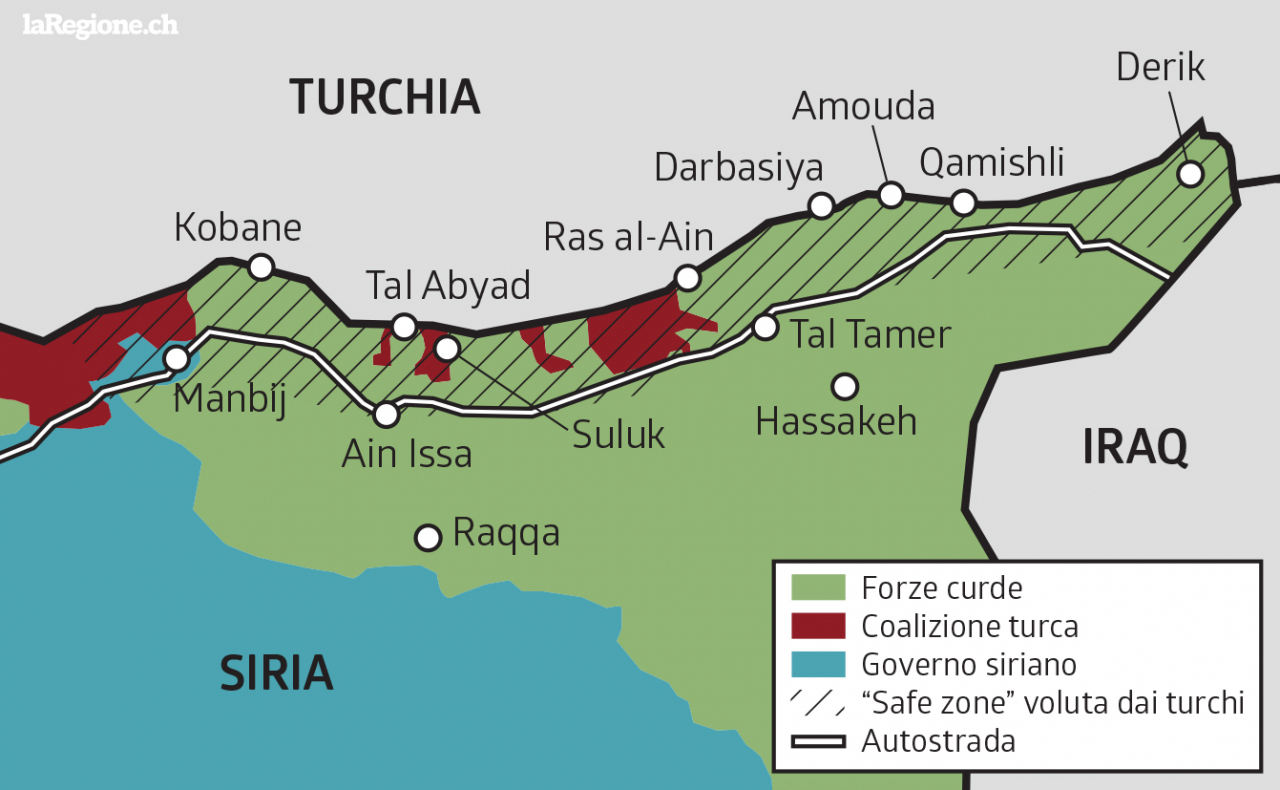

Una storia analoga – arresti, violenze, fuga – la racconta Helin, che è arrivata nel 2008 da Derik, una cittadina a 10 km dal confine turco che i siriani hanno ribattezzato Al-Malikiyah, in onore di un ufficiale del loro esercito. Un po’ di casa Helin lo ha poi ritrovato in Ticino: «Ho conosciuto mio marito su internet quando ero già qui, ma anche lui è arrivato qui da Derik nel 2004». Ora vivono nel Luganese; entrambi insegnanti elementari in Siria, qui lui ha fatto il boscaiolo ma entrambi, attualmente, cercano un lavoro. Sono rifugiati politici, hanno due figli di 7 e 9 anni e confessano che non tutto qui è facile: oltre al problema del lavoro c’è quello di non poter cambiare cantone per seguire altre opportunità. Ma questo è secondario, la preoccupazione adesso è per la famiglia lasciata in Siria: «Ogni mattina quando mi sveglio corro al cellulare per avere buone notizie. Ma tutto quello che trovo sono le notizie dei bombardamenti sui civili, le chiamate dei parenti terrorizzati. Non sanno se restare o no, e anche se scappano non sanno più dove andare». All’occidente Helin chiede solo una cosa: «Almeno cercate di creare una zona sicura, dove i curdi possano vivere sicuri! Poi inviate aiuti, servono medicine. E solidarietà!».

Amed Yaman, 55 anni, viene dal Kurdistan turco ed è il portavoce della comunità curda in Ticino: oltre 300 famiglie provenienti da quella nazione mai riconosciuta in bilico fra Iraq, Siria, Turchia, Iran e Armenia (vedi sotto). È arrivato qui nel 1988, dopo essersi fatto quattro anni fra campi di concentramento e prigioni turche: «Ho subìto ogni forma di tortura, dalle bastonate alle scosse elettriche, e ho anche perso un organo»; a un certo punto «mi hanno tenuto per mesi rannicchiato in un sottoscala non più alto di un tavolo da cucina». Quando lo hanno arrestato aveva solo 17 anni; le sue ‘colpe’: «Qualche manifestazione per l’indipendenza curda, qualche scritta sui muri». In Ticino – e a Zurigo – ha ritrovato la normalità lavorando come cameriere e commesso. «Ma la separazione dalla famiglia continua a essere un peso psicologico. In Turchia sono ancora ricercato, non posso tornare a vedere nessuno della mia famiglia. Ho perso mio padre e mio fratello, e ho nipoti che non ho mai visto».

La comunità curda, spiega Yaman, non ha problemi con quella turca: «Anzi, chi è credente spesso va a pregare insieme». Episodi di violenza – come i tafferugli che a Berna fecero 22 feriti nel 2015 – in Ticino non ne ricorda. Lontani anche i tempi più incendiari del Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, considerato un’organizzazione terroristica dall’Unione europea ma giudicato «largamente nonviolento» in Svizzera. Negli anni Novanta il sostegno al suo leggendario leader Abdullah Öcalan divideva gli animi: erano gli anni Novanta e anche il Ticino fu lambito da condanne ed espulsioni per attentati a esponenti della destra turca, oltre che per violenze nel tentativo di raccogliere fondi per la resistenza curda. (Oggi Öcalan sconta l’ergastolo in una prigione turca.)

Anche Ibrahim Süglün, dell’Associazione culturale turca del Canton Ticino, conferma: «Parlo a titolo personale, ma mi sento di dire che la nostra convivenza qui è assolutamente pacifica. E sono molto dispiaciuto per tutti i civili che in questo momento rischiano la vita, penso soprattutto ai bambini».

I curdi ticinesi non hanno più una loro sede, e convivono nel centro di quella siriaca – cristiana – compagna di lotta e anch’essa minacciata dall’attacco nel Nordest: le 450 famiglie siriache in Ticino «condividono lo stesso stato di angoscia» dei curdi, spiega Hana Hobil, arrivata in Ticino da bambina e ora rappresentante per la Svizzera della European Syriac Union. Nel centro, i curdi organizzano la celebrazione di festività religiose e civili e mantengono vivo un senso di appartenenza comune. Fra gli sforzi a sostegno del Rojava si conta l’Associazione per la ricostruzione di Kobane, presieduta da Franco Cavalli (la comunità dialoga intensamente con Sinistra alternativa e Partito socialista). L’associazione ha costruito una nuova scuola nella città dopo la liberazione dall’Isis: ora l’edificio è minacciato dalle bombe turche.

Per Yaman, come per tutta la comunità, l’attacco in Siria costituisce l’ennesima data disgraziata in una lunga storia di persecuzione. «C’è forte tristezza, naturalmente, e una grande preoccupazione. Credo che nei primi giorni nessun curdo in Ticino abbia dormito. Continuiamo a mandarci messaggi e aggiornamenti via WhatsApp, non sappiamo mai cosa aspettarci quando ci alziamo alla mattina». Anche i cessate il fuoco scricchiolano, e sono già tre i presìdi e le manifestazioni organizzati in Ticino, due a Bellinzona e una a Lugano, supportati da centinaia di persone. Ferma è l’opposizione «a Erdogan e al suo esercito da sultano, che vuole distruggere il popolo curdo e arabizzare la regione». Intanto Yaman è relativamente soddisfatto della reazione occidentale: «C’è stato un movimento di solidarietà da parte dell’opinione pubblica che non avevo mai visto e che non mi sarei mai aspettato». La presa di posizione della Confederazione e quella dell’Unione europea, come anche il bando alla vendita di armi ad Ankara da parte di Paesi come Francia e Germania, «sono positivi. Ora però devono mettere in pratica quanto dichiarato».